Киста верхнечелюстной пазухи носа у детей.

Киста пазухи в медицине объясняется патологическим образованием в придаточных пазухах носа со свойственной стенкой и содержимым.

В жизни ребенка киста пазухи носа мешает нормально существовать. И родители в такой ситуации задумываются о лечении и возможной операции. Обязательно ли хирургическое вмешательство в такой момент? Можно ли найти другие способы решения данной проблемы?

Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо знать размеры кисты, а также точный диагноз. В наше время возможно все, даже лечение такого заболевания без оперативного вмешательства.

Причины кисты пазухи носа

Воспалительные процессы, которые возникают в пазухах носа, особенно, если речь идет о хронических заболеваниях, являются причинами образования кисты в пазухи носа. К ним относятся:

- аллергический ринит,

- вазомоторный ринит,

- хронический ринит,

- а так же физиологические особенности относительно строения носа.

Киста образуется именно в пазухах носа, поэтому, к причинам следует отнести и полипы и синуситы.

Очень важно не допускать при ринитах скопление жидкостей в носу. Если говорить по-простому, то в случае ринита (любого вида) нужно «высмаркиваться», чтобы образованная слизь не провоцировала закупорку протоков, которые необходимы для увлажнения носовой полости.

Клиника и диагностика

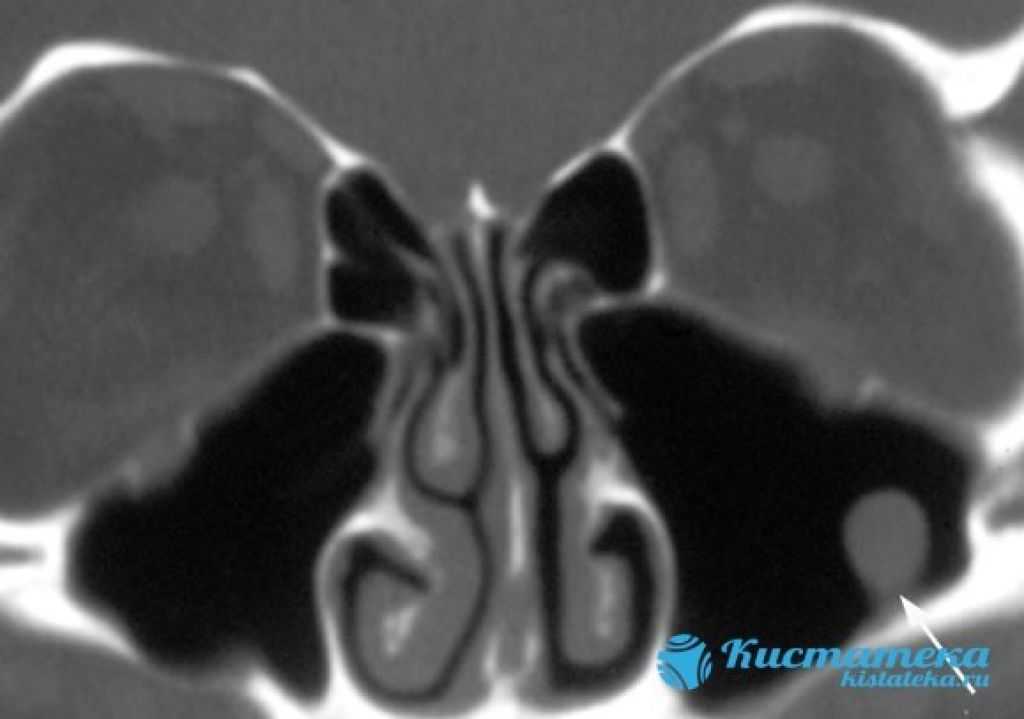

Киста пазухи у детей может проходить, как бессимптомно (выявляется при случайных обстоятельствах, например, профилактическое обследования в сопровождении с рентгеном носа, МРТ скелета лица и так далее), так и в сопровождении с насморком, головными болями постоянного или периодического характера и затрудненным дыханием. Но по одним симптомам нельзя установить точный диагноз, необходимо профессиональное обследование. Исследование может включать в себя пункцию (прокол) верхнечелюстной пазухи. Чаще всего ее делают при подозрении на гайморит. Если же в результате прокола выявлена янтарная жидкость, то это знак того, что имеется киста.

Лечение кисты пазухи носа

Киста верхнечелюстной пазухи в основном лечится хирургическим способом – операцией — гайморотомией. Но не все кисты пазухи носа нуждаются в оперативном удалении. Операция производится только по решению врача, который опирается на результаты обследования.

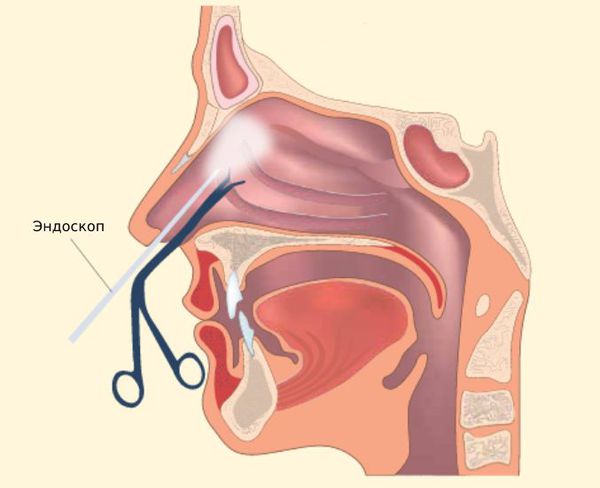

Использование эндоскопической техники позволяет удалить кисту более быстрым и щадящим для больного способом. Врачи используют в качестве анестезии общий наркоз. Плюс ко всему, маленький пациент после этой процедуры быстро приходит в норму и выписывается из стационара.

Врачи используют в качестве анестезии общий наркоз. Плюс ко всему, маленький пациент после этой процедуры быстро приходит в норму и выписывается из стационара.

Существуют и другие способы лечения, цель которых заключается в том, чтобы «растворить» кисту. Но некоторые специалисты считают, что медикаментозное лечение может быть недостаточно результативным, а даже наоборот, спровоцировать рост кисты. Но опять же нельзя сказать, что один способ – «плохой», а другой – «хороший», ведь, тактика лечения зависит от сложности новообразования.

Киста в пазухе сегодня – это проблема многих. Современная медицина достигла новых высот в диагностике и более щадящих и менее травматичных способов устранения кисты в пазухе носа. Если у Вашего ребенка выявили кисту — не затягивайте с визитом к врачу-оториноларингологу!

Заведующий отделением оториноларингологии

Тамбовской областной детской клинической больницы

Иванов Олег Викторович

Тактика ведения пациентов с кистами верхнечелюстных пазух | Карпищенко С.

А., Зерницкий А.Ю., Верещагина О.Е., Болознева Е.В., Зуева Е.А., Куприк А.И.

А., Зерницкий А.Ю., Верещагина О.Е., Болознева Е.В., Зуева Е.А., Куприк А.И. Введение

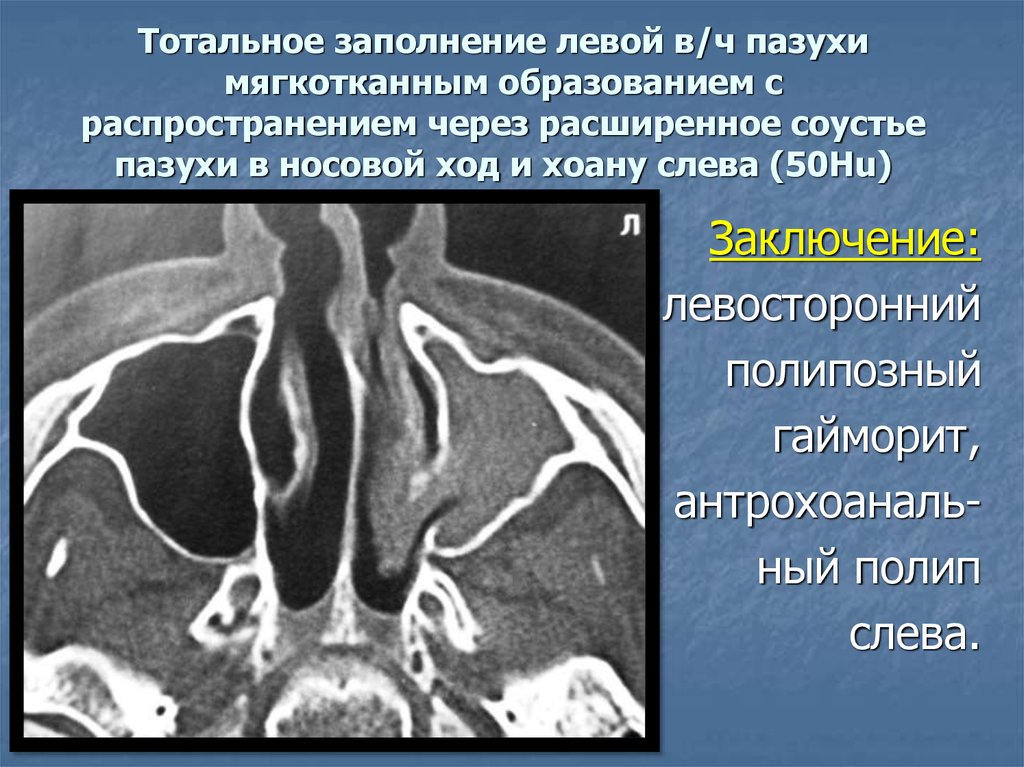

К кистоподобным образованиям верхнечелюстных пазух (ВЧП) относятся кисты, полипы и новообразования. Кисты ВЧП — доброкачественные образования, которые нередко являются случайной находкой при рентгенологических исследованиях, поскольку их наличие не сопровождается развитием какой-либо клинической симптоматики.

Кисты придаточных пазух носа преимущественно исходят из нижней стенки ВЧП.

В исследовании J. Kanagalingam et al. [1] среди 257 пациентов без симптомов ринита кисты выявили у 35,6%. В среднем кисты ВЧП выявляются у 21,6% обследованных [2].

Кисты классифицируют по содержимому, локализации и морфологическим признакам. Практическое значение имеет последняя из перечисленных классификаций, предложенная М.И. Кадымовой [3].

Согласно морфологическим признакам различают ретенционные кисты (истинные), кистовидные растяжения (ложные), одонтогенные кисты, а также врожденные кисты. В большинстве случаев в практике оториноларинголога встречаются ложные и истинные кисты, в данной статье будут рассмотрены только они.

В большинстве случаев в практике оториноларинголога встречаются ложные и истинные кисты, в данной статье будут рассмотрены только они.

Ретенционные (истинные) кисты чаще всего являются случайной находкой при выполнении рентгенограммы придаточных пазух носа или КТ [4–6]. Это ставит перед врачом сложную задачу определения дальнейшей тактики ведения пациента, так как в настоящее время не существует однозначного мнения о необходимости хирургического лечения бессимптомных кист ВЧП.

При морфологическом исследовании обнаруживается: наружная и внутренняя стороны стенки ретенционных кист выстланы цилиндрическим мерцательным эпителием, стенка состоит из соединительной ткани с грубыми коллагеновыми волокнами, клетками воспалительного ряда: лимфоцитами, плазматическими клетками. Киста формируется из желез слизистой оболочки пазух: в результате воспаления нарушается мукоцилиарный клиренс, просвет протока и железы заполняется густым содержимым, что приводит к обтурации выводных протоков, железа растягивается и превращается в кисту.

К ложным кистам относятся кистовидные растяжения пазух, которые представляют собой полость, выстланную респираторным эпителием. Киста может содержать слизь (мукоцеле), в случае присоединения инфекции — гной (пиоцеле) или воздух (пневматоцеле). Ложные кисты способны приводить к деструкции костной ткани.

Таким образом, основным отличием ложных кист от ретенционных является отсутствие внутренней эпителиальной выстилки.

На сегодняшний день имеются проблемы в дифференциальной диагностике кист, выявленных случайно в процессе обследования пациента или лечения у него острых воспалительных заболеваний полости носа и пазух, а также сложности с выбором оптимальной тактики ведения пациентов.

Таким образом, актуальной проблемой является разработка дифференциальной диагностики, определение показаний к хирургическому лечению и выбор оптимальной тактики лечения пациентов с кистоподобными образованиями ВЧП.

Собственный опыт ведения пациентов с кистами ВЧП

Нами были обследованы и прооперированы 175 пациентов (86 мужчин и 89 женщин) в возрасте от 35 до 59 лет (средний возраст 44,93 года) с образованиями в ВЧП.

Всем пациентам было выполнено комплексное клиническое обследование, направленное на дифференциальную диагностику кист, полипов и новообразований ВЧП. Обследование включало:

сбор жалоб и выяснение анамнеза заболевания и жизни;

осмотр врачом-оториноларингологом;

проведение КТ околоносовых пазух (ОНП).

Сбор анамнеза был направлен на выявление симптомов кист ВЧП. Также учитывались данные о заболеваниях зубочелюстной системы, ортодонтическом лечении, перенесенных синуситах и аллергические факторы.

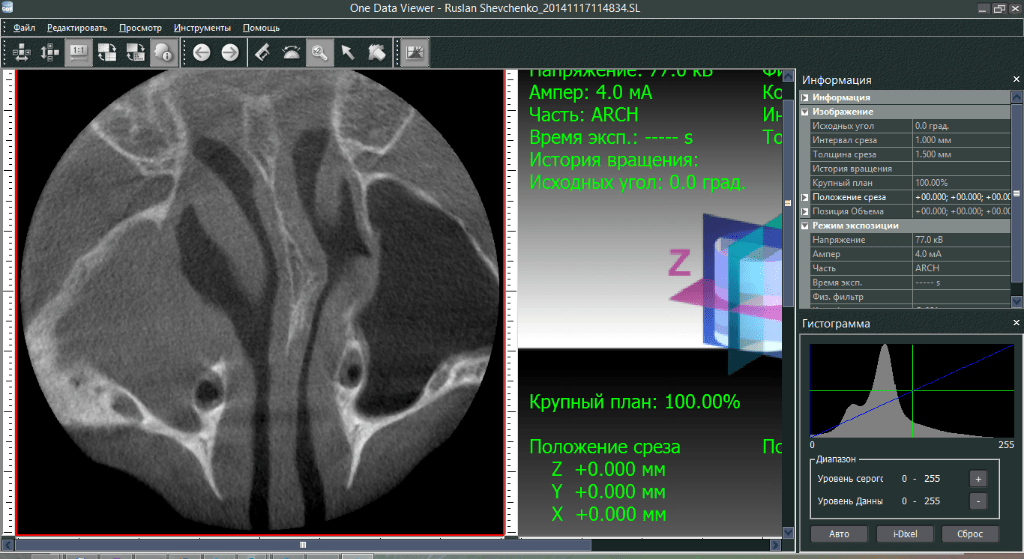

Компьютерную томографию выполняли на трехмерном компьютерном томографе Galileos со специальным программным обеспечением Galaxis, позволяющим получить серию снимков исследуемой области в любой проекции.

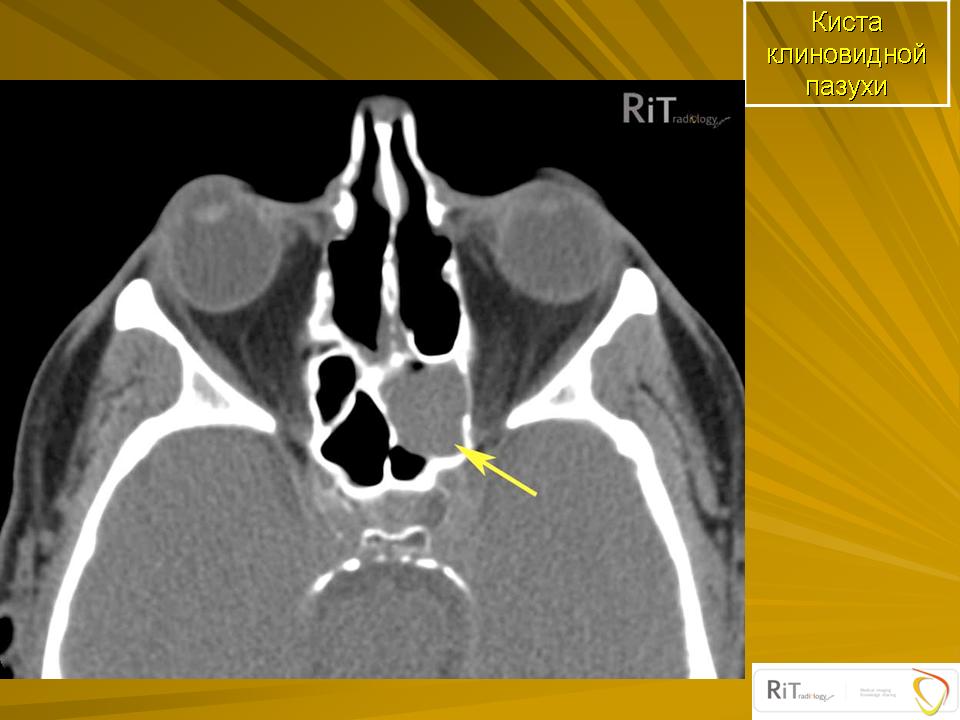

При оценке результатов дифференцировали кисты с риносинуситом, грибковым телом, новообразованием, учитывали следующие параметры: размер и расположение кисты, отношение к зоне естественного соустья пазухи (наличие или отсутствие обструкции), признаки хронического синусита.

Показаниями к оперативному лечению являлись клинические проявления кист, такие как боль, тяжесть в проекции пазух, отделяемое из носа, выявление кисты при выполнении КТ придаточных пазух носа в случае предстоящего стоматологического лечения, в том числе синус-лифтинг.

Всем пациентам выполнено хирургическое лечение эндоскопическим эндоназальным способом, в 135 случаях с доступом через нижний носовой ход, 40 пациентам доступ осуществлялся через средний носовой ход, что было обусловлено большим размером кисты. В 165 случаях операция была выполнена в условиях местной инфильтрационной анестезии.

Согласно результатам гистологического исследования операционный материал — стенка кисты, представленная фиброзной тканью с хроническим воспалением, выстлана многорядным эпителием, т. е. результаты гистологического исследования подтверждали диагноз, выставленный в ходе клинико-инструментального обследования.

Послеоперационный период протекал без особенностей. Через 6 мес. пациентам была выполнена контрольная КТ ОНП. Во всех случаях определялось полное удаление кисты, пневматизация пазух была восстановлена.

Клиническое наблюдение

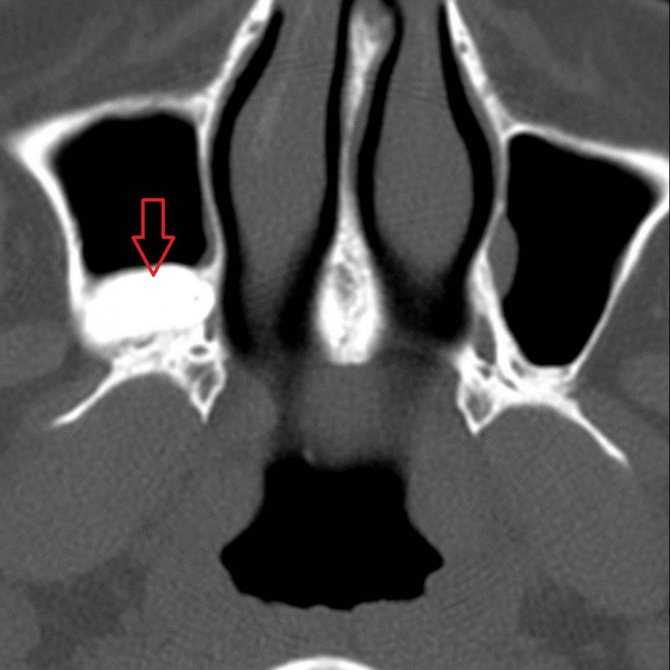

Пациентка, 35 лет, обратилась с жалобами на дискомфорт в проекции правой ВЧП, слизистое отделяемое из носа, заложенность носа. Вышеперечисленные жалобы беспокоили около 5 лет. В апреле 2019 г. выполнила МРТ головы, выявлены признаки кисты правой ВЧП. К ЛОР-врачу не обращалась. Обратилась к стоматологу для удаления 15 зуба (оно выполнено по стоматологическим показаниям). Затем вышеуказанные жалобы возобновились. По рекомендации стоматолога была выполнена КТ ОНП в октябре 2019 г., на котором выявлены признаки кисты правой ВЧП, обратилась к оториноларингологу. Рекомендовано оперативное лечение.

Вышеперечисленные жалобы беспокоили около 5 лет. В апреле 2019 г. выполнила МРТ головы, выявлены признаки кисты правой ВЧП. К ЛОР-врачу не обращалась. Обратилась к стоматологу для удаления 15 зуба (оно выполнено по стоматологическим показаниям). Затем вышеуказанные жалобы возобновились. По рекомендации стоматолога была выполнена КТ ОНП в октябре 2019 г., на котором выявлены признаки кисты правой ВЧП, обратилась к оториноларингологу. Рекомендовано оперативное лечение.

В условиях общей анестезии под эндоскопическим контролем 0-градусного ригидного эндоскопа наложено искусственное соустье в нижнем носовом ходе. Обнаружено: киста в области нижней стенки правой ВЧП. Киста пунктирована, оболочки удалены, содержимое аспирировано. Ревизия пазухи эндоскопом 70. Соустье закрыто.

По заключению гистологического исследования стенка кисты представлена фиброзной тканью (с хроническим воспалением вне обострения), выстланной призматическим эпителием с участками гиперплазии.

После оперативного лечения пациентка отметила улучшение состояния, дискомфорт в проекции пазухи, слизистое отделяемое из носа купированы, носовое дыхание улучшилось. Динамика данных КТ представлена на рисунке.

Обсуждение

Для диагностики патологии ОНП традиционными методами исследования являются КТ и МРТ. Конусно-лучевая КТ — значимый метод для исследования анатомических структур лицевого отдела головы, позволяющий выявить патологию зубочелюстной системы и ОНП, определить форму, размер, строение ВЧП и выбрать оптимальный хирургический подход [9].

Для дифференциальной диагностики риносинуситов рино- и одонтогенной природы необходима детальная визуализация кортикальной замыкательной пластинки дна верхней челюсти на всем протяжении. При подозрении на грибковое поражение пазух применяют мягкотканный режим КТ, что позволяет идентифицировать гиперинтенсивные включения, характерные для грибкового поражения [6].

В некоторых случаях при подозрении на опухолевую природу образования максиллярного синуса показано выполнение КТ с контрастированием или МРТ, которая имеет свои ограничения, так как не обеспечивает визуализацию костной ткани, чувствительна к утолщению слизистой оболочки.

Поскольку в настоящее время не существует единого мнения относительно показаний к оперативному лечения кист ВЧП, необходим индивидуальный подход к решению данного вопроса, оценка пользы и рисков, в особенности в случаях бессимптомного течения и случайного обнаружения кист [2].

В нашем исследовании показанием к оперативному лечению являлись клинические проявления кист, выявление кисты при выполнении КТ придаточных пазух носа, а также предстоящее стоматологическое лечение. Важно отметить, что при наличии даже небольшой кисты ВЧП в базальных отделах показано хирургическое лечение, так как образование может иметь гнойное содержимое, что приведет к хроническому воспалению и неудачам последующего зубочелюстного лечения.

Как уже говорилось, нередко кисты являются случайной находкой при выполнении МРТ головного мозга или КТ верхней челюсти перед ортодонтическим лечением. Это ставит перед врачом вопрос о выборе тактики дальнейшего лечения. В случаях выявления блока соустья, больших размеров кисты (не менее ½ объема пазухи), объективных признаков воспаления и предстоящей процедуры синус-лифтинга показано удаление кисты. Если ортодонтическое лечение не планируется, киста имеет небольшие размеры, не вызывает обструкции естественного соустья, а жалобы отсутствуют, то такие пациенты подлежат динамическому наблюдению. В ходе исследования мы также проанализировали данные российских и зарубежных исследований относительно критериев для хирургического вмешательства, противоречий нашим результатам не выявлено [9, 10].

Хирургический доступ может быть осуществлен через средний или нижний носовые ходы (стойкое соустье не формируется, остиомеатальный лоскут укладывается на место). Нижняя антростомия значительно уменьшает технические сложности и предоставляет лучший обзор дистальных отделов синуса под эндоскопическим контролем [9].

Нижняя антростомия значительно уменьшает технические сложности и предоставляет лучший обзор дистальных отделов синуса под эндоскопическим контролем [9].

Таким образом, наши выводы относительно показаний к оперативному лечению и хирургического доступа согласуются с имеющимися сведениями [10].

Заключение

Дифференциальная диагностика кистоподобных образований ВЧП должна быть основана на клинических проявлениях, результатах лучевых методов исследования и динамического наблюдения пациентов со скудной симптоматикой. Оптимальным методом лечения кист ВЧП является эндоскопический эндоназальный способ с последующим морфологическим исследованием.

Несмотря на значительные достижения в развитии современных методов диагностики, визуализации и эндоскопического лечения кистоподобных образований придаточных пазух носа, в настоящее время еще остаются спорные вопросы относительно тактики ведения больных. Некоторые врачи придерживаются выжидательной тактики и динамического наблюдения. Требуется проведение дополнительных исследований с включением большего количества пациентов для изучения частоты выявления кист ВЧП, осложнений и рецидивов в послеоперационном периоде с целью разработки оптимальной тактики ведения таких пациентов.

Требуется проведение дополнительных исследований с включением большего количества пациентов для изучения частоты выявления кист ВЧП, осложнений и рецидивов в послеоперационном периоде с целью разработки оптимальной тактики ведения таких пациентов.

Сведения об авторах:

Карпищенко Сергей Анатольевич — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 0000-0003-1124-193.

Зерницкий Александр Юрьевич — к.м.н., доцент кафедры ЧЛХ и стоматологии хирургической ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 0000-0001-9185-3129.

Верещагина Ольга Евгеньевна — к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 0000-0001-9480-6547.

Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 0000-0001-9480-6547.

Болознева Елизавета Викторовна — к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии с клиникой, младший научный сотрудник отдела оториноларингологии НИИ неотложной хирургии и медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 0000-0003-0086-1997.

Зуева Евгения Александровна — соискатель кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8.

Куприк Анастасия Игоревна — врач-оториноларинголог СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109»; 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 8, корп. 2.

Контактная информация: Зуева Евгения Александровна, e-mail: [email protected].

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 11.07.2022.

Поступила после рецензирования 03.08.2022.

Принята в печать 26.08.2022.

About the authors:

Sergey A. Karpishchenko — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Clinic Department of Otorhinolaryngology, I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str., St. Petersburg, 197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1124-193.

Alexander Yu. Zernitsky — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Maxillofacial Surgery, I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str., St. Petersburg, 197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9185-3129.

Olga E. Vereschagina — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Clinic Department of Otorhinolaryngology, I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str. , St. Petersburg, 197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9480-6547.

, St. Petersburg, 197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9480-6547.

Elizaveta V. Bolozneva — C. Sc. (Med.), Assistant of the Clinic Department of Otorhinolaryngology, Junior Researcher of the Department of Otorhinolaryngology of the Research Institute for Surgery and Emergency Medicine, I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str., St. Petersburg, 197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-0086-1997.

Evgeniya A. Zueva — Candidate of the Clinic Department of Otorhinolaryngology, I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str., St. Petersburg, 197022, Russian Federation.

Anastasia I. Kuprik — otolaryngologist, City Outpatient Clinic No. 109; 8, bldn. 2, Oleko Dundich str., St. Petersburg, 192289, Russian Federation.

Contact information: Evgeniya A. Zueva, e-mail: [email protected].

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 11.07.2022.

Revised 03.08.2022.

Accepted 26.08.2022.

Кистозноподобная гипоплазия верхнечелюстной пазухи | Отчеты о случаях болезни BMJ

Текст статьи

Меню статьи

- Статья

Текст - Артикул

информация - Цитата

Инструменты - Поделиться

- Быстрое реагирование

- Артикул

метрика - Оповещения

Изображения в…

Кистозноподобная гипоплазия верхнечелюстной пазухи

- Александр Перес1,

- http://orcid.org/0000-0002-8140-8010Винсент Ленуар2 и

- Томмазо Ломбарди1

- 1 Отделение челюстно-лицевой хирургии и имплантологии, отделение челюстно-лицевой хирургии , Женевская университетская больница, медицинский факультет, Женева, Швейцария

- 2 Отделение радиологии, диагностическое отделение, Женевская университетская больница, медицинский факультет, Женева, Швейцария

- Корреспонденция Александру Пересу; alexandre.

perez{at}hcuge.ch

perez{at}hcuge.ch

http://dx.doi.org/10.1136/bcr-2022-249659

Статистика с Altmetric.com

Запрос разрешений

Если вы хотите повторно использовать какие-либо или все этой статьи, воспользуйтесь приведенной ниже ссылкой, которая приведет вас к службе RightsLink Центра защиты авторских прав. Вы сможете получить быструю цену и мгновенное разрешение на повторное использование контента различными способами.

- Радиология

- Синдром Шегрена

- Челюстно-лицевая хирургия

- Отоларингология/ЛОР

Описание

Женщина 50 лет с Sj Синдром Огрена, характеризующийся ксеростомией, ксерофтальмией, ксерозом кожи и астенией, был направлен в отделение оральной хирургии. Хирургия и имплантология для лечения поражения верхней челюсти, обнаруженного на панорамном рентгеновском снимке (OPT), проведенном в рамках ее осмотра полости рта. Внеротовые и внутриротовые осмотры были ничем не примечательны. При стоматологическом осмотре выявлена плохая гигиена полости рта, генерализованный хронический пародонтит, отсутствие зубов 27 и 36, множественный кариес зубов 14, 15, 16 и 17. Рентгенологическое исследование ОПТ показало четкое одногнездное рентгенопрозрачное поражение левой скуловой кости. . Поражение имело размеры 8 мм в ширину и 10 мм в высоту и напоминало кистозное поражение (рис. 1). Для исследования этого поражения была проведена 3D-конусно-лучевая КТ (КЛКТ) (рис. 2B–D). Выявлено отсутствие остеолитического поражения левой скуловой кости. «Киста левой скуловой кости», визуализированная на рентгенограмме ОПТ, была результатом проекции части антрального отдела левой верхнечелюстной пазухи, которая была частично аэрирована и сильно контрастировала с увеличенным костным каркасом. На КЛКТ выявлено хроническое воспаление обеих верхнечелюстных пазух со сканографическими признаками обострения в виде пенистого наполнения в них, сочетающего грубые обызвествления в каркасе и склероз с ателектазами их костных стенок, билатерально гипопластическими. В остальном остальная часть пазухи и полости носа были свободны, и не было заметного опущения дна глазницы или явного энофтальма, видимого при этом обследовании.

Рентгенологическое исследование ОПТ показало четкое одногнездное рентгенопрозрачное поражение левой скуловой кости. . Поражение имело размеры 8 мм в ширину и 10 мм в высоту и напоминало кистозное поражение (рис. 1). Для исследования этого поражения была проведена 3D-конусно-лучевая КТ (КЛКТ) (рис. 2B–D). Выявлено отсутствие остеолитического поражения левой скуловой кости. «Киста левой скуловой кости», визуализированная на рентгенограмме ОПТ, была результатом проекции части антрального отдела левой верхнечелюстной пазухи, которая была частично аэрирована и сильно контрастировала с увеличенным костным каркасом. На КЛКТ выявлено хроническое воспаление обеих верхнечелюстных пазух со сканографическими признаками обострения в виде пенистого наполнения в них, сочетающего грубые обызвествления в каркасе и склероз с ателектазами их костных стенок, билатерально гипопластическими. В остальном остальная часть пазухи и полости носа были свободны, и не было заметного опущения дна глазницы или явного энофтальма, видимого при этом обследовании. Эти результаты в сочетании с историей болезни пациента с синдромом Шегрена указывают на хроническую гипопластическую синусопатию, вторичную по отношению к ее аутоиммунному воспалительному заболеванию. Объемы левой верхнечелюстной пазухи были рассчитаны с использованием программного обеспечения для обработки медицинских изображений OSIRIX, которое дало значение 2,4687 см 9 .0049 3 , ниже, чем у пациентов старше 20 лет, в диапазоне от 4,56 до 35,21 см 3 (среднее 14,71±SD 6,33 см 3 ).1

Эти результаты в сочетании с историей болезни пациента с синдромом Шегрена указывают на хроническую гипопластическую синусопатию, вторичную по отношению к ее аутоиммунному воспалительному заболеванию. Объемы левой верхнечелюстной пазухи были рассчитаны с использованием программного обеспечения для обработки медицинских изображений OSIRIX, которое дало значение 2,4687 см 9 .0049 3 , ниже, чем у пациентов старше 20 лет, в диапазоне от 4,56 до 35,21 см 3 (среднее 14,71±SD 6,33 см 3 ).1

Рисунок 1

90 002 ОПТ.Рисунок 2

(A–D). КЛКТ поперечного сечения фронтально, поперечно и сагиттально. КЛКТ, конусно-лучевая КТ.

Гипоплазия верхнечелюстных пазух является редким состоянием.2 3 Частота колеблется от 1,5% до 10%.2 Гипоплазия верхнечелюстных пазух (МСГ) подразделяется на три типа в зависимости от эмбриологического развития пазухи и крючковидного отростка. МСГ I типа характеризуется легкой гипоплазией верхнечелюстной пазухи, нормальным крючковидным отростком и хорошо развитым воронкообразным ходом. МСГ II типа характеризуется значительной гипоплазией верхнечелюстной пазухи, гипоплазией или отсутствием крючковидного отростка и отсутствием или патологическим воронкообразным ходом. МСГ III типа характеризуется почти полным отсутствием крючковидного отростка и расщелинами верхнечелюстной пазухи.4 Наш случай соответствует типу II.

МСГ II типа характеризуется значительной гипоплазией верхнечелюстной пазухи, гипоплазией или отсутствием крючковидного отростка и отсутствием или патологическим воронкообразным ходом. МСГ III типа характеризуется почти полным отсутствием крючковидного отростка и расщелинами верхнечелюстной пазухи.4 Наш случай соответствует типу II.

MSH может быть врожденным или приобретенным.3 5 6 Врожденными причинами являются задержка развития из-за инфекции, радиации, травмы, врожденный синдром первой дуги и аномалии развития, такие как остеодисплазия, краниосиностоз и синдром Дауна.3 5 Приобретенные этиологические причины посттравматические. деформация вследствие перелома или хирургического вмешательства в области пазухи, воспалительный остит, талассемия, кретинизм и опухоли, вызывающие остит. носа, головной боли и изменения голоса.5 При обычном рентгенологическом исследовании типа ОРТ затемнение верхнечелюстной пазухи может быть ошибочно диагностировано как воспалительное утолщение слизистой оболочки, не вызывая при этом гипоплазии пазухи, опухоли или других патологий. 2 Исследование КЛКТ при оценке rhinosinus требуется для постановки диагноза.8 В этом случае пациент был бессимптомным, и диагноз MSH был основан на КЛКТ-исследовании, во время которого мы исследовали атипичную кистозную особенность на рентгеновском изображении OPT.

2 Исследование КЛКТ при оценке rhinosinus требуется для постановки диагноза.8 В этом случае пациент был бессимптомным, и диагноз MSH был основан на КЛКТ-исследовании, во время которого мы исследовали атипичную кистозную особенность на рентгеновском изображении OPT.

Взгляд пациента

Во время планового стоматологического осмотра на рентгенограмме у меня было обнаружено необычное кистозное образование. Врачи больницы сделали дополнительное рентгенологическое исследование, которое выявило не кисту, а поражение верхнечелюстной пазухи, связанное с моим синдромом Шегрена. Я с облегчением и радостью узнал, что хирургическое вмешательство не понадобилось.

Точки обучения

Гипоплазия верхнечелюстной пазухи встречается редко; Окончательный диагноз ставится на основании конусно-лучевой КТ.

Это может быть связано, как в данном случае, с синдромом Шегрена.

На рентгенограмме OPT можно наблюдать затемнение верхнечелюстной пазухи, которое ошибочно диагностируют как воспалительное утолщение слизистой оболочки, не обязательно вызывая другие патологические состояния, такие как гипоплазия пазухи или даже опухоль.

Ссылки

- ↵

- Ариджи Ю.,

- Куроки Т.,

- Моригути С. и др.

. Возрастные изменения объема верхнечелюстной пазухи человека: исследование с помощью компьютерной томографии. Dentomaxillofac Radiol 1994; 23:163–8. 0038

- Тиагараджан Б,

- Нарашиман С

. Гипоплазия всех придаточных пазух носа: серия случаев и обзор литературы. Отоларингология 2012;2.

- Джафари-Позве Н,

- Шейхи М,

- Атайе-Хорасгани М, и др.

. Аплазия и гипоплазия верхнечелюстной пазухи: серия случаев. Dent Res J 2014;11:615–7.pmid:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25426156

- Erdem T,

- Aktas D,

- Эрдем Г и др.

. Гипоплазия верхнечелюстной пазухи. Ринология 2002;40:150–3.pmid:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357716

Гипоплазия верхнечелюстной пазухи. Ринология 2002;40:150–3.pmid:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357716

- Bassiouny A,

- Newlands WJ,

- Ali H и др.

. Гипоплазия верхнечелюстной пазухи и асимметрия верхней глазничной щели. Ларингоскоп 1982;92:441???448–8.doi:10.1288/00005537-198204000-00014pmid:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7070184

- Коско JR,

- Hall BE,

- Tunkel DE

. Приобретенная гипоплазия верхнечелюстной пазухи: последствие эндоскопической хирургии пазухи? Ларингоскоп 1996 г.; ↵ . Гипоплазия верхнечелюстной пазухи, маскирующаяся под хронический синусит. Postgrad Med 1991;89:189–90.doi:10.1080/00325481.1991.11700871pmid:http://www. . Оральная радиология. 6-е изд. Сент-Луис: Мосби Эльзевир, 2009: 520–1. Авторы Авторы подтверждают вклад в статью следующим образом: концепция и дизайн исследования: AP, TL и VL; сбор данных: AP, VL и TL; анализ и интерпретация результатов: AP, VL и TL. Автор; подготовка проекта рукописи: AP и TL. Все авторы рассмотрели результаты и одобрили окончательный вариант рукописи. Финансирование Авторы не объявили о специальном гранте для этого исследования от какого-либо финансирующего агентства в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах. Отчеты о клинических случаях являются ценным учебным ресурсом для научного сообщества и могут указывать области, представляющие интерес для будущих исследований. Они не должны использоваться изолированно для выбора лечения или политики общественного здравоохранения. Конкурирующие интересы Не заявлено. Происхождение и рецензирование Не введен в эксплуатацию; рецензируется внешними экспертами. Подписаться ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2000352

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2000352 Сноски

Прочитать полный текст или скачать PDF:

Войти под своим именем пользователя и паролем

Пароль *

Забыли данные для входа? Зарегистрировать новую учетную запись?

Забыли имя пользователя или пароль?

Киста и мукоцеле носа и носовых пазух

- Коды МКБ-10-СМ ›

- J00-J99 ›

- J30-J39 ›

- J34- ›

- 2023 Код диагноза по МКБ-10-CM J34.1

Киста и мукоцеле носа и придаточных пазух носа

- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Платный/специальный код

- J34.1 — это оплачиваемый/специальный код МКБ-10-CM, который можно использовать для указания диагноза в целях возмещения расходов.

- Редакция МКБ-10-CM J34.1 2023 г. вступила в силу 1 октября 2022 г.

- Это американская версия ICD-10-CM J34.1 — другие международные версии ICD-10 J34.1 могут отличаться.

Следующие коды выше J34.1 содержат аннотационные обратные ссылки

Аннотационные обратные ссылки

В этом контексте обратные ссылки на аннотации относятся к кодам, которые содержат:

- Применимо к аннотациям, или

- Код также аннотации, или

- Code First аннотации, или

- Исключает1 аннотации, или

- Исключает 2 аннотации или

- Включает аннотации, или

- Примечания, или

- Использование дополнительных аннотаций

, которые могут быть применимы к J34.1:

- ДЖ00-Дж99

2023 МКБ-10-СМ Диапазон J00-J99

Заболевания дыхательной системы

Примечание

- анатомическая локализация (например, от трахеобронхита до бронхита в J40).

Тип 2 Исключая

- некоторые состояния, возникающие в перинатальном периоде (P04-P96)

- некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)

- осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00-O9A)

- врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии (Q00-Q99)

- эндокринные, алиментарные и метаболические заболевания (E00-E88)

- травмы, отравления инг и некоторые другие последствия внешних причин (S00-T88)

- новообразования (C00-D49)

- вдыхание дыма (T59.81-)

- симптомы, признаки и патологические клинические и лабораторные данные, не классифицированные в других рубриках (R00-R94)

Используйте Дополнительный код

- , где применимо, для идентификации: зависимость (Z87.891)

- профессиональное воздействие окружающего табачного дыма (Z57.31)

- табачная зависимость (F17.

-)

-) - употребление табака (Z72.0)

- анатомическая локализация (например, от трахеобронхита до бронхита в J40).

- J34

Код диагноза по МКБ-10 J34

Другие и неуточненные заболевания носа и придаточных пазух носа

- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Тип 2 Исключено

- варикозная язва носа перегородки (I86.8)

Примерные синонимы

- Киста решетчатой пазухи

- Киста лобной пазухи

- Киста верхнечелюстной пазухи

- Киста носовой пазухи

- Киста клиновидной пазухи

- Киста решетчатой пазухи

- Киста лобной пазухи

- Инфицированная слизистая киста носовой пазухи

- Мукопиоцеле

- Киста носовой пазухи

- Слизистая оболочка носовых пазух

- Слизистоцеле придаточных пазух носа

- Киста клиновидной пазухи

МКБ-10-CM J34. 1 сгруппирована в группе (группах), связанной с диагностикой (MS-DRG v40.0):

1 сгруппирована в группе (группах), связанной с диагностикой (MS-DRG v40.0):

- 154 Другие заболевания уха, носа, рта и горла с помощью mcc

- 155 Другие диагнозы уха, носа, рта и горла с cc

- 156 Другие диагнозы уха, носа, рта и горла без cc/mcc

- 795 Нормальный новорожденный

Преобразование J34.1 в ICD-9-CM

История кода

- 2016 (действует с 01.10.2015) : Новый код (первый год непроектной МКБ-10-КМ)

- 2017 (действует с 01.10.2016) : Без изменений

- 2018 (действует с 01.10.2017) : Без изменений

- 2019 (действует с 01.10.2018) : Без изменений

- 2020 (действует с 01.10.2019) : Без изменений

- 2021 (действует с 01.

10.2020) : без изменений

10.2020) : без изменений - 2022 (действует с 01.10.2021) : Без изменений

- 2023 (действует с 01.10.2022) : Без изменений

Записи указателя диагнозов, содержащие обратные ссылки на J34.1:

- Киста (коллоидная) (слизистая) (простая) (ретенционная)

- нос (носовые раковины) J34.1

- пазуха J34.1

- антральный отдел J34.1

- решетчатая пазуха J34.1

- лобная пазуха J34.1

- пазуха J34.1 (добавочная) (носовая)

- клиновидная пазуха J34.1

- носовая раковина J34.1 (нос)

- нос (носовые раковины) J34.1

- Мукоцеле

- носовая пазуха J34.1

- нос J34.1

- пазуха J34.1 (принадлежность) (носовая)

- носовая раковина J34 .1 (кость) (средняя) (носовая )

Коды МКБ-10-СМ, смежные с J34.1

J32. 4 Хронический пансинусит

4 Хронический пансинусит

J32.8 Другие хронические синуситы

J32.9 Хронический синусит неуточненный

J33 Носовой полип

J33.0 Полип полости носа

J33.1 Полиповидная дегенерация синуса

J33. 8 Другой полип синуса

8 Другой полип синуса

J33.9 Носовой полип неуточненный

J34 Другие и неуточненные заболевания носа и придаточных пазух носа

J34.0 Абсцесс, фурункул и карбункул носа

J34.1 Киста и мукоцеле носа и носовых пазух

J34. 2 Искривление носовой перегородки

2 Искривление носовой перегородки

J34.3 Гипертрофия носовых раковин

J34.8 Другие уточненные заболевания носа и носовых пазух

J34.81 Назальный мукозит (язвенный)0003

J34.89 Другие уточненные заболевания носа и носовых пазух

J34.

perez{at}hcuge.ch

perez{at}hcuge.ch

-)

-) 10.2020) : без изменений

10.2020) : без изменений