Хронический гнойный средний отит: терминология, диагностика и лечебная тактика | Гаров Е.В.

Определение. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) – заболевание среднего уха, характеризующееся наличием перфорации барабанной перепонки, периодическими выделениями из среднего уха, шумом в ухе и снижением слуха.

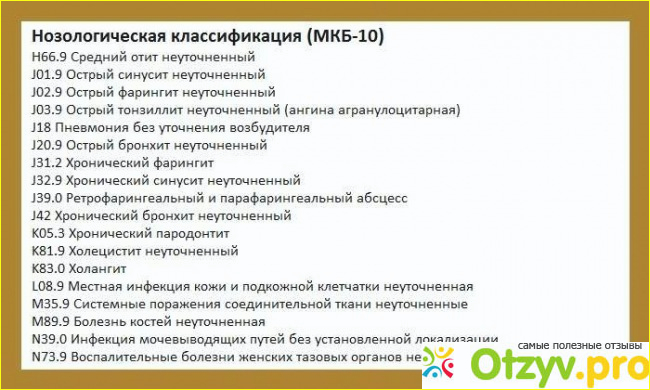

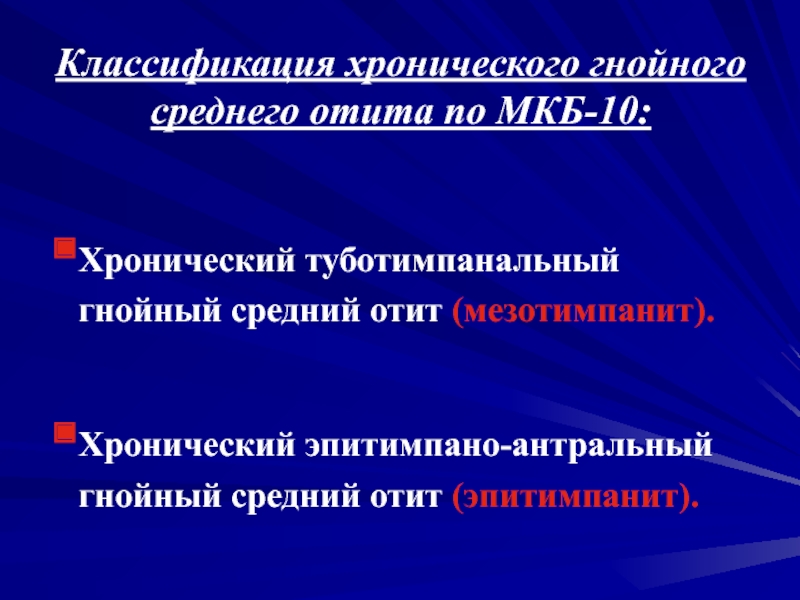

МКБ–10:

H66.1. Хронический туботимпальный гнойный средний отит (хр. туботимпанальная болезнь, мезотимпанит).

H66.2. Хронический эпитимпано–антральный гнойный средний отит (хр. эпитимпано–антральная болезнь, эпитимпанит).

Эпидемиология

ХГСО – распространенная патология среднего уха поликлинического и стационарного уровня оториноларингологической помощи. В структуре заболеваний уха на долю ХГСО приходится 27,2%. Распространенность ХГСО в нашей стране составляет от 8,4 до 39,2 на 1000 населения. Среди пациентов с ЛОР–патологией, которым оказывается помощь в ЛОР–стационарах, 5,7–7% страдают ХГСО, а в сурдологических отделениях – около 40%. ХГСО с частыми обострениями является причиной отогенных осложнений, которые в настоящее время возникают у 3,2% больных: у 1,97% наблюдаются интракраниальные (менингит, абсцесс мозга и др.), у 1,35% – экстракраниальные (субпериостальный абсцесс, лабиринтит и др.) осложнения. Смертность от осложнений при ХГСО составляет 16,1%. Одной из причин развития деструкции в среднем ухе является холестеатома, которая выявляется у 24–63% больных ХГСО при любой локализации перфорации барабанной перепонки. Костная резорбция при отите с холестеатомой, по данным ряда авторов, обнаруживается в 78,8% случаев.

Профилактика. Профилактика ХГСО – это рациональное лечение больных экссудативным и острым средним отитом, а также устранение причин, вызывающих тубарную дисфункцию.

Скрининг. Профилактические осмотры оториноларингологом детского и взрослого населения позволяют выявлять бессимптомные формы данного заболевания. При выявлении тугоухости требуется консультация сурдолога.

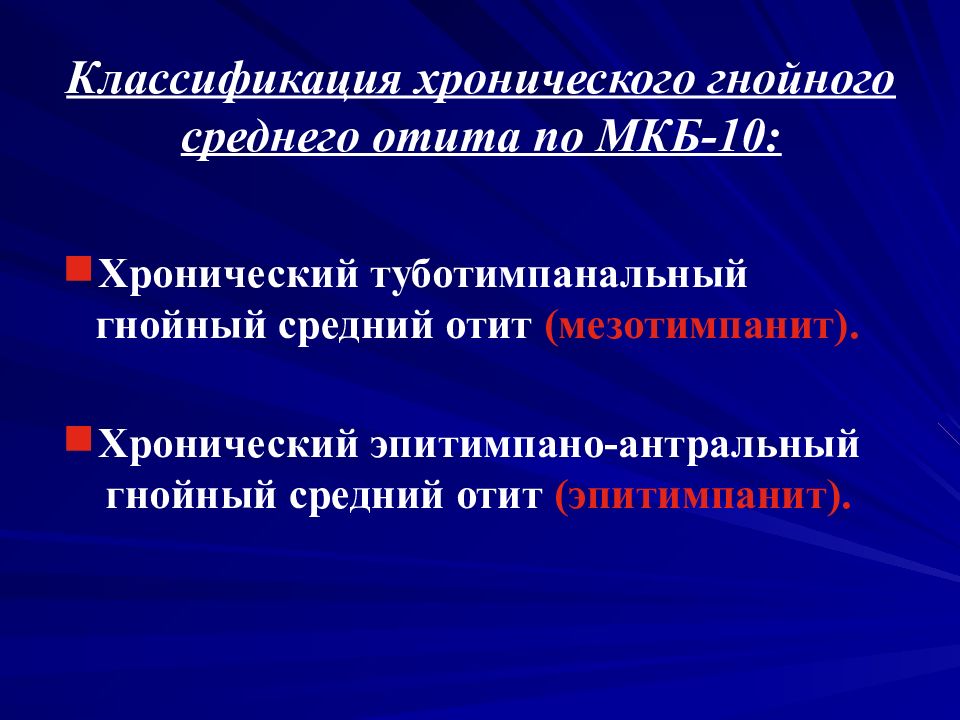

Классификация

Согласно 10–й Международной классификации болезней различают хронический туботимпальный гнойный средний отит (мезотимпанит) и хронический эпитимпано–антральный гнойный средний отит (эпитимпанит). В нашей стране придерживаются классификации И.И. Потапова (1959), основанной на локализации, размере перфорации барабанной перепонки и вариантах течения заболевания, где выделяются мезотимпанит, эпитимпанит и эпимезотимпанит. Внедрение эндомикроскопии в практику и результаты патоморфологических исследований при ХГСО показали условность этой классификации вследствие различных морфологических вариантов воспаления и его последствий независимо от локализации дефекта перепонки. Сегодня при длительном течении ХГСО можно встретить сочетание катарального воспаления слизистой оболочки с участками фиброзирования, тимпаносклероза, кариеса и холестеатомы, что отражает динамику воспаления и его исходы. Такой полиморфизм проявлений затрудняет четкое разграничение клинических форм ХГСО (доброкачественный или нет) и объясняет активную хирургическую тактику в каждом случае заболевания.

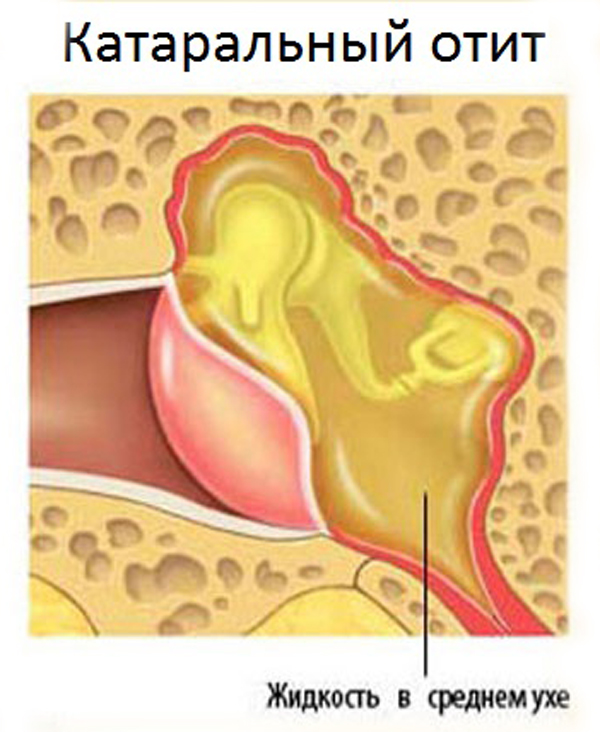

Жалобы и анамнез. Пациентов с ХГСО беспокоят выделения из больного уха слизистого или гнойного характера, снижение слуха и низкочастотный шум в ухе. Характерными для холестеатомы являются гнойные выделения с неприятным (ихорозным) запахом. При обострении заболевания наблюдаются оталгия, обильные гнойные выделения, головная боль и клинические проявления осложнений (системное головокружение и др.). Частота обострений зависит от локализации перфорации, провоцирующих факторов заболевания и иммунной защиты организма. Для эпитимпанита характерно бессимптомное течение в отличие от мезо– и эпимезотимпанита, для хронического катарального воспаления слизистой оболочки (так называемого мукозита) – постоянные скудные слизистые выделения из среднего уха.

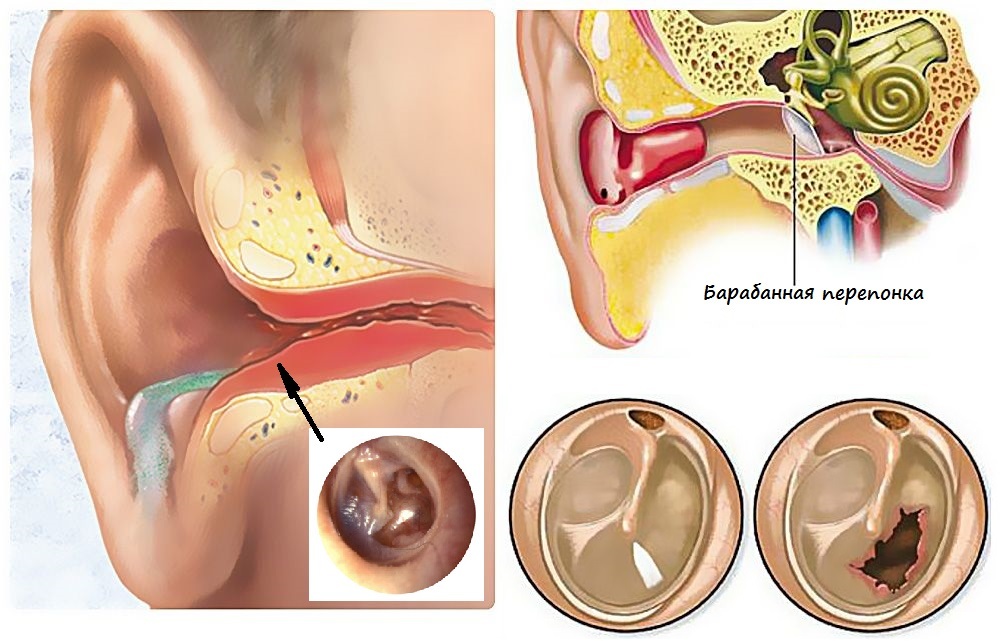

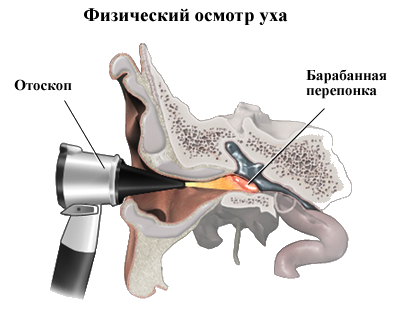

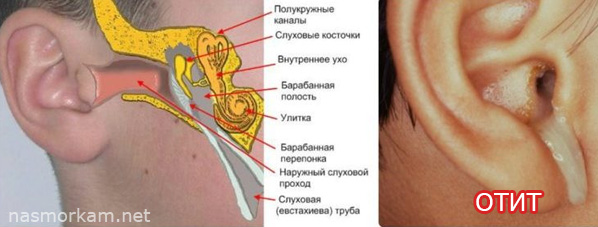

Физикальное обследование. Диагностика ХГСО основывается на характерной отоскопической картине. При отоскопии (отомикроскопии) можно оценить количество и характер отделяемого в слуховом проходе и барабанной полости, дефект барабанной перепонки и ее ретракцию, изменение слизистой оболочки медиальной стенки (от гиперплазии до полипа), состояние окон лабиринта, кариозную деформацию латеральной стенки аттика, рукоятки молоточка и наковальни, выявить грануляции и холестеатому (рис. 1).

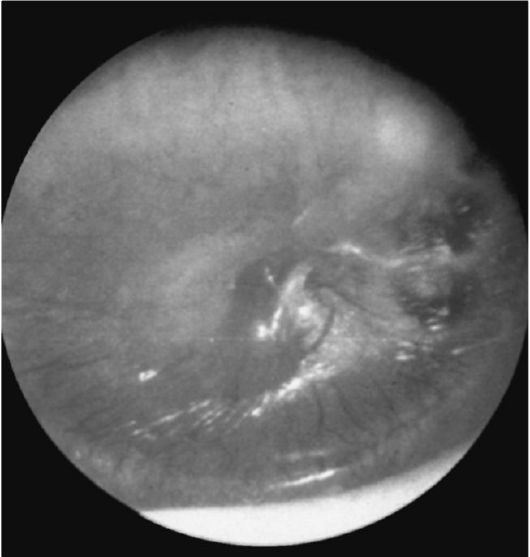

При обострении верифицировать эти изменения затруднительно из–за воспалительных изменений кожи слухового прохода, барабанной перепонки и слизистой барабанной полости (рис. 2).

В оценке провоцирующих факторов важную роль играет эндоскопия полости носа и носоглотки.

Исследование слуховой функции с помощью разговорной речи, камертональных тестов (Ринне, Федеричи и Вебера) и тональной пороговой аудиометрии позволяет уточнить степень и характер слуховых нарушений. При ХГСО у больных наблюдается кондуктивная и смешанная тугоухость. На степень тугоухости влияет не только локализация дефекта барабанной перепонки, но и сохранность, подвижность цепи слуховых косточек, наличие адгезий и лабиринтных осложнений.

Комплексное отоневрологическое исследование проводится при системном головокружении у пациента с ХГСО для диагностики отогенных осложнений (фистула лабиринта, лабиринтит и др.).

Инструментальные и лабораторные исследования.

Для определения распространения процесса и наличия костной деструкции при ХГСО используется рентгенография височных костей по Шюллеру и Маейру. Однако данные исследования представляют меньшую информацию в сравнении с компьютерной томографией (КТ) височных костей. Высокоразрешающая КТ шагом 1–2 мм в аксиальной и коронарной проекции, выполненная в стадии ремиссии, дает полную информацию о состоянии структур височной кости (рис. 4).

Для определения распространения процесса и наличия костной деструкции при ХГСО используется рентгенография височных костей по Шюллеру и Маейру. Однако данные исследования представляют меньшую информацию в сравнении с компьютерной томографией (КТ) височных костей. Высокоразрешающая КТ шагом 1–2 мм в аксиальной и коронарной проекции, выполненная в стадии ремиссии, дает полную информацию о состоянии структур височной кости (рис. 4). Больным ХГСО для назначения адекватной терапии проводится бактериологическое исследование отделяемого из уха на флору и ее чувствительность к антибиотикам. Часто выявляется полиморфная флора, но в то же время для мезотимпанитов характерна аэробная, а для эпитимпанитов – анаэробная флора.

Дифференциальная диагностика

1) Мирингит (бактериальный, грибковый). Характеризуется скудными гнойными выделениями из уха и заложенностью уха. При отоскопии определяются утолщенность барабанной перепонки, грануляции на ее поверхности и грибковые мицелии без нарушения целостности барабанной перепонки (проба Вальсаль).

2) Холестеатома наружного слухового прохода. Проявляется скудными гнойными выделениями с неприятным запахом, грануляциями и деструкцией нижней стенки наружного слухового прохода. Предпосылками для образования служат узкий костный отдел и экзостозы наружного слухового прохода или его травма. Отсутствует снижение слуха. Помощь в диагностике оказывает КТ височных костей.

3) Врожденная холестеатома височной кости. Выявляется, как правило, при КТ височных костей, так как длительное время не проявляет себя клинической симптоматикой. Отсутствует в анамнезе острый средний отит, хорошо развита клеточная система сосцевидного отростка. Клинические проявления обусловлены ростом холестеатомы и деструкцией лабиринта.

4) Туберкулезный перфоративный средний отит. Характеризуется атипичностью течения заболевания, белым фибринозным налетом на медиальной стенке барабанной полости, ранним периферическим парезом лицевого нерва и отсутствием эффекта от общепринятой консервативной терапии. В диагностике важную роль играют патоморфологические исследования биоптатов, рентгеновское исследование грудной клетки и проба Манту.

Показания к консультации других специалистов. При появлении отогенных осложнений (экстракраниальных или интракраниальных) показано проведение магнитно–резонансной томографии головного мозга, консультации невролога, окулиста и нейрохирурга для определения тактики лечения пациента.

Лечение

Цель лечения – ликвидация очага инфекции в среднем ухе для профилактики и коррекции тугоухости, предупреждения отогенных осложнений.

Показания к госпитализации:

• экстренные – при развитии отогенных осложнений на фоне обострения ХГСО госпитализация в ЛОР–отделение ургентной помощи для обследования и хирургического лечения в объеме санации;

• отсроченные – при обострении ХГСО госпитализация в оториноларингологическое отделение для обследования и проведения консервативной терапии;

• плановые – при ремиссии ХГСО госпитализация в сурдологическое отделение для санации и реконструкции структур среднего уха.

Медикаментозное лечение

При обострении ХГСО эффективна местная терапия с применением антибактериальных (ушные капли «Ципромед», «Отофа», «Нормакс», «Данцил» и др.) с учетом чувствительности идентифицированной микрофлоры, гормональных (эмульсия гидрокортизона, р–р дексаметазона) или комбинированных (ушные капли «Комбинил Дуо») препаратов транстимпанально 2 раза в сутки, после удаления отделяемого из уха в течение 7 дней.

Наличие признаков интоксикации и осложнений определяет парентеральное назначение антибактериальной, дезинтоксикационной и симптоматической терапии.

Наличие признаков интоксикации и осложнений определяет парентеральное назначение антибактериальной, дезинтоксикационной и симптоматической терапии.Консервативная терапия при вялотекущем процессе у больных ХГСО оправдана в течение 10 дней в качестве подготовки пациента к хирургическому вмешательству. В этот период проводится и обследование пациента. Местное лечение в качестве транстимпанальных нагнетаний целесообразно осуществлять с применением антибактериальных (0,5–1% р–р диоксидина, 0,01% р–р мирамистина и др.), муколитических (ацетилцистеин) и гормональных или комбинированных препаратов 2 раза в сутки. Комбинации вышеперечисленных препаратов с местными физическими факторами воздействия (лазерным облучением, электростимуляцией мышц слуховой трубы и др.) уменьшают явления катарального воспаления слизистой оболочки барабанной полости (так называемого мукозита) и улучшают функции слуховой трубы. При диагностике холестеатомы в аттикальной зоне на дооперационном этапе рекомендуется максимально возможное удаление холестеатомных масс и использование препаратов на спиртовой основе (3% р–р борного или левомицетинового спирта) для уменьшения перифокального воспаления посредством дегидратации.

В качестве основного вида лечения консервативная терапия, носящая паллиативный характер, оправдана только у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями при условии регулярного наблюдения.

Хирургическое лечение

Хирургическая санация при обострении ХГСО с отогенными осложнениями выполняется в экстренном или отсроченном порядке под общей анестезией в объеме аттикоантротомии с удалением задней стенки слухового прохода или в расширенном ее варианте в зависимости от осложнений.

В плановом порядке хирургическое вмешательство у больных ХГСО проводится через 6–12 месяцев после обострения в условиях специализированного отделения. Хирургия на «сухом» ухе всегда менее радикальна, позволяет дифференцировать и сохранить структуры среднего уха, избежать ятрогенных осложнений и добиться лучших результатов. Вместе с тем выбор методики операции индивидуален и определяется длительностью течения ХГСО, степенью распространения и выраженности патологического процесса, анатомическими особенностями сосцевидного отростка, уровнем слуховых нарушений, состоянием слуховой трубы, квалификацией хирурга и наличием современной аппаратуры. В связи с этим отохирурги используют интрамеатальный, эндауральный, заушный или комбинированный хирургические подходы.

При «сухих» центральных дефектах барабанной перепонки у пациентов с ХГСО интрамеатальным подходом после ревизии барабанной полости выполняется тимпанопластика I–III типа (по Х. Вульштейну) с применением в качестве пластических материалов аутотканей (аутохряща, аутофасции и меатального лоскута). При тотальных и субтотальных перфорациях тимпанальной мембраны эффективна только многослойная пластика, где в качестве опорного каркаса используется аутохрящевая пластина, которая при толщине 0,5 мм не влияет на звукопроведение.

У больных ХГСО и мукозитом после ревизии всех отделов барабанной полости и иссечения гиперплазированных участков слизистой оболочки вне зависимости от размера дефекта барабанной перепонки применяется многослойная пластика с (или без) дренирования барабанной полости, что в значительной степени повышает эффективность операции. Как показывают собственные наблюдения, проявления мукозита барабанной полости у больных ХГСО в силу незнания этой патологии часто принимают за обострение с элементами остеодеструкции, что является причиной необоснованного проведения больших по объему санирующих операций.

У пациентов с ХГСО и холестеатомой в зависимости от активности кариозного процесса, его распространенности и наличия осложнений используются щадящие закрытые и открытые методики санирующих хирургических вмешательств с одновременной реконструкцией звукопроводящей цепи аутотканями.

При кистовидной невоспаленной холестеатоме в аттике и адитусе выполняется аттикоадитотомия интрамеатальным (эндауральным) подходом с удалением холестеатомы, реконструкцией аттика и тимпанопластикой I–III типа (закрытый вариант). При распространении невоспаленной холестеатомы в антрум предпочтительной является раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой комбинированным подходом, которая обеспечивает адекватную санацию и сохранение задней стенки слухового прохода. В зарубежной практике эта методика самая распространенная (69% всех операций при холестеатоме). Обязательным условием выполнения закрытых санирующих вариантов операций является ревизия зоны локализации холестеатомы через 1 год. В случаях воспаленной или стелющейся холестеатомы в зависимости от ее распространения и наличия лабиринтных осложнений проводятся полуоткрытые (аттикоадитотомия) или открытые варианты операции (аттикоантротомия с удалением задней стенки слухового прохода) с тимпанопластикой III–IV типа эндауральным или заушным подходом. При невозможности одновременной тимпанопластики она может быть выполнена вторым этапом через 8–12 месяцев. Результаты тимпанопластики одновременно с санирующей операцией или выполненной вторым этапом существенно не различаются. Формирование большой мастоидальной полости требует мастоидопластики или удаления верхушки сосцевидного отростка для уменьшения послеоперационной полости.

При кистовидной невоспаленной холестеатоме в аттике и адитусе выполняется аттикоадитотомия интрамеатальным (эндауральным) подходом с удалением холестеатомы, реконструкцией аттика и тимпанопластикой I–III типа (закрытый вариант). При распространении невоспаленной холестеатомы в антрум предпочтительной является раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой комбинированным подходом, которая обеспечивает адекватную санацию и сохранение задней стенки слухового прохода. В зарубежной практике эта методика самая распространенная (69% всех операций при холестеатоме). Обязательным условием выполнения закрытых санирующих вариантов операций является ревизия зоны локализации холестеатомы через 1 год. В случаях воспаленной или стелющейся холестеатомы в зависимости от ее распространения и наличия лабиринтных осложнений проводятся полуоткрытые (аттикоадитотомия) или открытые варианты операции (аттикоантротомия с удалением задней стенки слухового прохода) с тимпанопластикой III–IV типа эндауральным или заушным подходом. При невозможности одновременной тимпанопластики она может быть выполнена вторым этапом через 8–12 месяцев. Результаты тимпанопластики одновременно с санирующей операцией или выполненной вторым этапом существенно не различаются. Формирование большой мастоидальной полости требует мастоидопластики или удаления верхушки сосцевидного отростка для уменьшения послеоперационной полости. За рубежом у 73% больных ХГСО с холестеатомой проводятся закрытые операции, у 27% – открытые, в том числе только у 1,3% больных выполняется радикальная санирующая операция на ухе. Многие авторы отмечают одинаковую частоту послеоперационных холестеатом, реперфораций и кохлеарных нарушений при открытых и закрытых методиках операций.

Представленная тактика лечения больных ХГСО позволяет у 92,4% добиться эффективности тимпанопластики, а при холестеатоме у 60% – выполнить операцию по закрытому варианту и у 93% больных провести тимпанопластику с хорошим функциональным результатом.

Прогноз заболевания благоприятный при постоянном наблюдении оториноларинголога, раннем выполнении санирующих, реконструктивных операций и качественном лечении обострений.

Литература

1. Крюков А. И. и соавт. Показатели заболеваемости и качество оказания амбулаторной лор–помощи больным с патологией уха и верхних дыхательных путей в городе Москве // Мат–лы VII науч.–практ. конференции «Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии». – М., 2008. – с. 10–13.

2. Загайнова Н. С., Бродовская О. Б. О хирургическом лечении хронического гнойного среднего отита // Российская оториноларингология. – 2008. – Прил. 2. – с. 247–249.

3. Тарасов Д. И., Федорова О. К., Быкова В. П. Заболевания среднего уха. – М.: Медицина, 1988. – 185 с.

4. Тос М. Руководство по хирургии среднего уха. – Томск, 2005. – Т. 1, 2.

5. Ajalloueyan M. Experience with surgical management of cholesteatomas // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2006; 132 (9): 931–933.

6. Gacek R. Ear surgery. – Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008: 120 s.

7. Ikeda M. et al. Canal wall down tympanoplasty with canal reconstruction for middle–ear cholesteatoma: post–operative hearing, cholesteatoma recurrence, and status of re–aeration of reconstructed middle–ear cavity // J. Laryngology & Otology, 2003; 117 (4): 249–255.

8. Mishiro Y. et al.Tympanoplasty with and without mastoidectomy for non–cholesteatomatous chronic otitis media // Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2001; 258: 13–15.

9. Osma U., Cureoglu S., Hosoglu S. The complications of chronic otitis media: report of 93 cases // J. Laryngology & Otology. – 2000; 114 (2): 97–100.

10. Sasaki T. et al. Results of hearing tests after total middle ear reconstruction // Acta Otolaryngologica, 2007; 127 (5): 474–479.

11. Syms M., Luxford W. Management of Cholesteatoma: Status of the Canal Wall // Laryngoscope, 2003; 113 (3): 443–448.

12. Yung M. The use of middle ear endoscopy: has residual cholesteatoma been eliminated? // J. Laryngology & Otology, 2001; 115 (12): 958–961.

.

Порекомендуйте статью вашим коллегам

Заболевания среднего уха и сосцевидного отростка

11 Болезни уха и сосцевидного отростка

Непосредственно поражения среднего уха

Средний отит

Невоспалительный средний отит

AA80 Острый серозный или слизистый средний отит

AA81 Острый несерозный невоспалительный средний отит

AA82 Хронический серозный или слизистый средний отит

AA83 Неинфекционный средний отит с выпотом

AA8Z Невоспалитеьный средний отит, неуточненный

Гнойный отит

AA90 Острый гнойный отит

AA91 Хронический гнойный отит

AA91.0 Хронический туботимпанический гнойный отит

AA91.1 Хронический аттикоантральный гнойный отит

AA91.2 Другой уточненный хронический гнойный средний отит

AA91.Z Хронический гнойный средний отит, неуточненный

AA9Y Другие уточненные гнойные средние отиты

AA9Z Гнойные отиты, неуточненные

AB00 Острый средний отит

AA81 Острый несерозный невоспалительный средний отит

AA90 Острый гнойный средний отит

AB01 Хронический средний отит

AA82 Хронический серозный или слизистый средний отит

AA91 Хронический гнойный отит

AB0Y Другие уточненные средние отиты

AB0Z Средние отиты, неуточненные

AB10 Заболевания евстахиевой трубы

AB10.0 Дивертикул евстахиевой трубы

AB10.1 Зияющая евстахиева труба

AB10.2 Воспаление евстахиевой трубы

AB10.3. Закупорка евстахиевой трубы

AB10.Y Другие уточненные заболевания евстахиевой трубы

AB10.Z Заболевания евстахиевой трубы, неуточненные

AB11 Мастоидит или связанные с ним состояния

AB11.0 Острый мастоидит

AB11.1 Хронический мастоидит

AB11. 2 Петрозит

2 Петрозит

AB11.3 Мастоидиты, не классифицированные в других рубриках

AB11.Y Другие уточненные мастоидиты или связанные с ними состояния

AB11.Z Мастоидит или связанные с ним состояния, неуточненные

AB12 Холестеатома среднего уха

AB13 Перфорация барабанной перепонки

AB13.0 Центральная перфорация барабанной перепонки

AB13.1 Аттическая перфорация барабанной перепонки

AB13.2 Другие краевые перфорации барабанной перепонки

AB13.Y Другая уточненная перфорация барабанной перепонки

AB13.Z Перфорация барабанной перепонки, неуточненная

AB14 Острый мирингит

AB15 Хронический мирингит

AB16 Тимпаносклероз

AB17 Адгезивные заболевания среднего уха

AB18 Разрыв или дислокация слуховых косточек

AB19 Приобретенные аномалии слуховых косточек, не связанные с разрывом или вывихом

AB1A Полип среднего уха

AB1A.0 Ауральный полип

AB1A.Y Другой уточненный полип среднего уха

AB1A.Z Полип среднего уха, неуточненный

AB1B Шрам среднего уха

AB50.0 Врожденная кондуктивная потеря слуха

AB33 Отосклероз

AB50.2 Врожденная смешанная кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха

AB1Y Другие уточненные заболевания среднего уха или сосцевидного отростка

AB1Z Болезни среднего уха или сосцевидного отростка, неуточненные

код по МКБ 10: наружный, острый, средний

МКБ 10 — это международная классификация болезней 10-го пересмотра, принятая в 1999-м году. Каждому заболеванию присваивается код или шифр для удобства хранения и обработки статистических данных. Периодически (каждые десять лет) происходит пересмотр МКБ 10, в ходе которого система корректируется и дополняется новыми сведениями.

Отит представляет собой болезнь воспалительного типа, которая базируется в ухе. В зависимости от того, в каком отделе органа слуха локализуется воспаление, в МКБ 10 отит разделяется на три основные группы: наружный, средний, внутренний. Заболевание может иметь дополнительную маркировку в каждой группе, указывающую на причину развития или форму протекания патологии.

Заболевание может иметь дополнительную маркировку в каждой группе, указывающую на причину развития или форму протекания патологии.

Содержание статьи

Наружный отит H60

Наружное воспаление уха, которое также называют «ухом пловца», — это воспалительное заболевание внешнего слухового прохода. Недуг получил такое название в связи с тем, что риск подхватить заражение наиболее велик именно у пловцов. Объясняется это тем, что воздействие влаги на протяжении длительного время провоцирует инфицирование.

Также наружное воспаление уха часто развивается у людей, которые работают во влажной и жаркой атмосфере, пользуются слуховыми аппаратами или затычками для ушей. Незначительная царапина на внешнем слуховом проходе тоже может стать причиной развития болезни.

Основные симптомы:

- зуд, боль в слуховом проходе инфицированного уха;

- выделение гнойных масс из пораженного уха.

Наружный отит

Внимание! В случае закупоривания уха гнойными массами не прочищайте инфицированное ухо в домашних условиях, это может быть чревато осложнением заболевания. При обнаружении выделений из уха рекомендуется сразу же обратиться к врачу.

По МКБ 10 код наружного отита имеет дополнительную маркировку:

- Н60.0 — формирование нарыва, гнойника, скопление гнойных выделений;

- Н60.1 — целлюлит наружного уха — поражение ушной раковины;

- Н60.2 — злокачественная форма;

- Н60.3 — диффузный или геморрагический наружный отит;

- Н60.4 — образование опухоли с капсулой в наружном отделе уха;

- Н60.5 — неинфицированное острое воспаление наружного уха;

- Н60.6 — иные формы патологии, в том числе хроническая форма;

- Н60.7 — неуточненный наружный отит.

Средний отит H65-H66

Медики стараются как можно глубже проникнуть в тайны болезней для их более эффективного лечения. На данный момент различают много видов патологии, среди которых есть и негнойные виды с отсутствием воспалительных процессов в среднем ухе.

На данный момент различают много видов патологии, среди которых есть и негнойные виды с отсутствием воспалительных процессов в среднем ухе.

Негнойное воспаление среднего уха характерно накоплением жидкости, которую больной ощущает не сразу, а уже на более поздних сроках заболевания. Болевые ощущения при протекании болезни могут отсутствовать полностью. Отсутствие повреждений барабанной перепонки может также затруднить диагностику.

Справка. Чаще всего негнойное воспаление в среднем ухе наблюдается у мальчиков до 7 лет.

Данную болезнь можно разделить по многим факторам, среди которых особенно выделяют:

- время течения заболевания;

- клинические стадии болезни.

Острый средний отит

В зависимости от времени течения заболевания выделяют следующие его формы:

- Острая, при которой воспаление уха длится до 21 дня. Несвоевременное лечение или его отсутствие может привести к необратимым последствиям.

- Подострая — более сложная форма патологии, которая лечится в среднем до 56 дней и часто приводит к осложнениям.

- Хроническая — самая сложная форма заболевания, которая может затухать и возвращаться на протяжении всей жизни.

Выделяют следующие клинические стадии болезни:

- катаральная — длится до 30 дней;

- секреторная — болезнь протекает до года;

- мукозная — затяжное лечение или усложнение болезни до двух лет;

- фиброзная — самая тяжелая стадия болезни, которая может лечиться более двух лет.

Основные симптомы заболевания:

- дискомфорт в области уха, его заложенность;

- чувство, что собственный голос звучит слишком громко;

- ощущение переливающейся жидкости в ухе;

- устойчивое снижение уровня слуха.

Важно! При первых подозрительных симптомах воспаления уха сразу же обратитесь к врачу.

Вовремя поставленный диагноз и необходимая терапия помогут избежать многих осложнений.

Негнойный средний отит (код по МКБ 10 — H65) дополнительно маркируется, как:

- H65.0 — острый средний серозный отит;

- H65.1 — иные острые негнойные средние отиты;

- H65.2 — хронический серозный средний отит;

- H65.3 — хронический слизистый средний отит;

- H65.4 — иные хронические средние отиты негнойного типа;

- H65.9 — негнойный средний отит неуточненный.

Хронический гнойный средний отит

Гнойный средний отит (H66) имеет разделение на блоки:

- Н66.0 — острый гнойный средний отит;

- Н66.1 — хронический туботимпанальный гнойный средний отит или мезотимпанит, сопровождающийся разрывом ушной перепонки;

- Н66.2 — хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит, при котором происходит разрушение слуховых косточек;

- Н66.3 — иные хронические гнойные средние отиты;

- Н66.4 — гнойный средний отит неуточненный;

- Н66.9 — средний отит неуточненный.

Внутренний отит Н83

Одним из наиболее опасных видов воспаления органа слуха врачи считают лабиринтит или внутренний отит (код по МКБ 10 — H83.0). В острой форме патология имеет ярко выраженные симптомы и быстро развивается, в хронической — болезнь протекает медленно с периодическим проявлением симптомов.

Внимание! Несвоевременное лечение лабиринтита может привести к весьма серьезным последствиям.

Локализуется заболевание внутри слухового анализатора. Из-за воспаления, которое находится рядом с мозгом, признаки такого заболевания весьма трудно распознать, так как они могут указывать на разные болезни.

Клинические проявления:- Головокружение, которое может продолжаться довольно долго и исчезать мгновенно.

Такое состояние очень сложно купировать, поэтому пациент может страдать от слабости и нарушений с вестибулярным аппаратом весьма продолжительное время.

Такое состояние очень сложно купировать, поэтому пациент может страдать от слабости и нарушений с вестибулярным аппаратом весьма продолжительное время. - Нарушение координации движений, которое появляется из-за давления на головной мозг.

- Постоянный шум и потеря слуха — верные признаки заболевания.

Данный вид болезни нельзя лечить самостоятельно, поскольку лабиринтит может быть смертельно опасен и приводить к полной глухоте. Очень важно начать правильное лечение как можно раньше, только так есть большая вероятность обойтись без последствий.

Благодаря наличию понятной классификации (МКБ-10) открывается возможность вести аналитические исследования и накапливать статистику. Все данные берутся из обращений граждан и последующих постановок диагнозов.

Untitled — МКБ-10 :: Хронический экссудативный негнойный…

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

Десятый пересмотр

Полный перечень трехзначных рубрик, четырехзначных подрубрик и их содержание

Класс VIII.

Болезни уха и сосцевидного отростка (H60-H95)

Этот класс содержит следующие блоки:

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (H65-H75)

•

H65

Негнойный средний отит

Включено:

с мирингитом

H65.0

Острый средний серозный отит

Острый и подострый секреторный отит

H65.1

Другие острые негнойные средние отиты

Средний отит, острый и подострый:

• аллергический (слизистый) (геморрагический) (серозный)

• слизистый

• негнойный БДУ

• геморрагический

• серозно-слизистый

Исключено:

отит в результате баротравмы (T70.0)

отит средний (острый) БДУ (H66.9)

H65.2

Хронический серозный средний отит

Хронический туботимпанальный катар

H65. 3

3

Хронический слизистый средний отит

“Клейкое” ухо

Хронический средний отит:

• слизистый

• секреторный

• транссудативный

Исключено:

адгезивная болезнь среднего уха (H74.1)

H65.4

Другие хронические негнойные средние отиты

Хронический средний отит:

• аллергический

• экссудативный

• негнойный БДУ

• серозно-муцинозный

• с выпотом (негнойны)

H65.9

Негнойный средний отит неуточненный

Средний отит:

• аллергический

• катаральный

• экссудативный

• слизеподобный

• секреторный

• серозно-слизистый

• серозный

• транссудативный

• с выпотом (негнойный)

•

H66

Гнойный и неуточненный средний отит

Включено:

с мирингитом

H66.0

Острый гнойный средний отит

H66.1

Хронический туботимпанальный гнойный средний отит

Доброкачественный хронический гнойный средний отит

Хроническая туботимпанальная болезнь [мезотимпанит]

H66.2

Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит

Хроническая эпитимпано-антральная болезнь [эпитимпанит]

H66.3

Другие хронические гнойные средние отиты

Хронический гнойный средний отит БДУ

H66.4

Гнойный средний отит неуточненный

Гнойный средний отит БДУ

H66.9

Средний отит неуточненный

Средний отит:

• БДУ

• острый БДУ

• хронический БДУ

•

H67*

Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках

H67.0*

Средний отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Средний отит при:

• скарлатине (АЗ8 †)

• туберкулезе (A18.6 †)

H67.1*

Средний отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Средний отит при:

• гриппе (J10-J11 †)

• кори (В05. 3 †)

3 †)

H67.8*

Средний отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

•

H68

Воспаление и закупорка слуховой [евстахиевой] трубы

H68.0

Воспаление слуховой [евстахиевой] трубы

H68.1

Закупорка слуховой [евстахиевой] трубы

Слуховой [евстахиевой] трубы:

• Сдавление

• Стеноз

• Стриктура

•

H69

Другие болезни слуховой [евстахиевой] трубы

H69.0

Зияющая слуховая [евстахиева] труба

H69.8

Другие уточненные болезни слуховой [евстахиевой] трубы

H69.9

Болезнь слуховой [евстахиевой] трубы неуточненная

•

H70

Мастоидит и родственные состояния

H70.0

Острый мастоидит

Сосцевидного отростка:

• Абсцесс

• Эмпиема

H70.1

Хронический мастоидит

Сосцевидного отростка:

• Кариес

• Свищ

H70.2

Петрозит

Воспаление каменистой части височной кости (острое) (хроническое)

H70.8

Другие мастоидиты и родственные состояния

H70.9

Мастоидит неуточненный

•

H71

Холестеатома среднего уха

Холестеатома барабанной перепонки

Исключено:

рецидивирующая холестеатома после мастоидэктомии (H95.0)

холестеатома наружного уха (H60.4)

•

H72

Перфорация барабанной перепонки

Включено:

перфорация барабанной перепонки:

• послевоспалительная

• устойчивая посттравматическая

Исключено:

травматический разрыв барабанной перепонки (S09.2)

H72.0

Центральная перфорация барабанной перепонки

H72.1

Перфорация барабанной перепонки в области аттика

Перфорация pars flaccida

H72.2

Другие краевые перфорации барабанной перепонки

H72. 8

8

Другие перфорации барабанной перепонки

Перфорация(ции) барабанной перепонки:

• множественные

• полная

H72.9

Перфорация барабанной перепонки неуточненная

•

H73

Другие болезни барабанной перепонки

H73.0

Острый мирингит

Острый тимпанит

Буллезный мирингит

Исключено:

со средним отитом (H65-H66)

H73.1

Хронический мирингит

Хронический тимпанит

Исключено:

со средним отитом (H65-H66)

H73.8

Другие уточненные болезни барабанной перепонки

H73.9

Болезнь барабанной перепонки неуточненная

•

H74

Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка

H74.0

Тимпаносклероз

H74.1

Адгезивная болезнь среднего уха

Адгезивный отит

Исключено:

“клейкое” ухо (H65.3)

H74.2

Разрыв и дислокация слуховых косточек

H74.3

Другие приобретенные дефекты слуховых косточек

Слуховых косточек:

• Анкилоз

• Частичная утрата

H74.4

Полип среднего уха

H74.8

Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка

H74.9

Болезнь среднего уха и сосцевидного отростка неуточненная

•

H75*

Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках

H75.0*

Мастоидит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Туберкулезный мастоидит (А18.0 †)

H75.8*

Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках

Содержание

На нашем форуме вы можете задать вопросы о проблемах своего здоровья, получить

поддержку и бесплатную профессиональную рекомендацию специалиста, найти новых знакомых и

поговорить на волнующие вас темы. Это позволит вам сделать собственный выбор на основании

полученных фактов.

Это позволит вам сделать собственный выбор на основании

полученных фактов.

Обратите внимание! Диагностика и лечение виртуально не проводятся! Обсуждаются только возможные пути сохранения вашего здоровья.

Подробнее см. Правила форума

Последние сообщения

Реальный консультативный прием ограничен.

Ранее обращавшиеся пациенты могут найти меня по известным им реквизитам.

Нажми на картинку —

узнай подробности!

Ссылки на внешние страницы

20.05.12

Уважаемые пользователи!

Просьба сообщать о неработающих ссылках на внешние страницы, включая ссылки, не выводящие прямо на нужный материал,

запрашивающие оплату, требующие личные данные и т.д. Для оперативности вы можете сделать это через форму отзыва, размещенную на каждой странице.

Ссылки будут заменены на рабочие или удалены.

Тема от 05.09.08 актуальна!

Остался неоцифрованным 3-й том МКБ. Желающие оказать помощь могут заявить об этом на нашем форуме

05.09.08

В настоящее время на сайте готовится полная

HTML-версия МКБ-10 — Международной классификации болезней, 10-я редакция.

Желающие принять участие могут заявить об этом на нашем форуме

25.04.08

Уведомления об изменениях на сайте можно получить через

раздел форума “Компас здоровья” — Библиотека сайта “Островок здоровья”

отит средний катаральный острый — это… Что такое отит средний катаральный острый?

- отит средний катаральный острый

- (о. media catarrhalis acuta; син. катар среднего уха острый) О. с., характеризующийся появлением в барабанной полости транссудата; возникает в результате распространения воспалительного процесса из полости носа или носоглотки.

Большой медицинский словарь. 2000.

- отит средний гнойный хронический

- отит средний катаральный хронический

Смотреть что такое «отит средний катаральный острый» в других словарях:

отит средний менингококковый — (о.

media meningococcica) острый катаральный О. с., иногда с образованием очагов некроза слизистой оболочки стенок барабанной полости; возникает как осложнение менингококковой инфекции, гл. обр. в первые дни болезни … Большой медицинский словарь

media meningococcica) острый катаральный О. с., иногда с образованием очагов некроза слизистой оболочки стенок барабанной полости; возникает как осложнение менингококковой инфекции, гл. обр. в первые дни болезни … Большой медицинский словарьСредний отит — Отит МКБ 10 H65.65. H67.67. МКБ 9 3813 … Википедия

ОТИТ — (от греч. ous, otos ухо), воспаление уха; т. к. анатомически ухо делится на наружное (ушная раковина, наружный слуховой проход), среднее (Евстахиева труба, барабанная полость) и внутреннее (лабиринт), то различают отиты наружные, средние и… … Большая медицинская энциклопедия

Отит — I Отит (otitis; греч. us, ōtos ухо + itis) воспаление уха. Различают наружный, средний и внутренний О. Наружный О. см. Наружное ухо, внутренний О. см. Лабиринтит. Воспаление слуховой (евстахиевой) трубы и передних отделов барабанной полости… … Медицинская энциклопедия

ОТИТ — – воспаление уха. Различают наружный, средний и внутренний отит. Наружный отит. Выделяют ограниченный наружный отит (фурункул наружного слухового прохода) и диффузный (разлитой) наружный отит. Ограниченный наружный отит возникает в результате… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

катар среднего уха острый — см. Отит средний катаральный острый … Большой медицинский словарь

Ката́р сре́днего у́ха о́стрый — см. Отит средний катаральный острый (Отит) … Медицинская энциклопедия

Дуоденит — МКБ 10 K29.829.8 Дуоденит (duodenitis; анат. duodenum двенадцатиперстная кишка + itis) воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки, чаще только слизистой оболочки … Википедия

Гингивит — Острый и хронический гингивит Тяжелая форма гингивита д … Википедия

Патологическая анатомия вирусных детских инфекций — Среди вирусных детских инфекций особое значение имеют корь, полиомиелит, эпидемический паротит, ветряная оспа и инфекционный мононуклеоз.

Первые три относятся к РНК вирусным заболеваниям; ветряную оспу и инфекционный мононуклеоз вызывают ДНК… … Википедия

Первые три относятся к РНК вирусным заболеваниям; ветряную оспу и инфекционный мононуклеоз вызывают ДНК… … Википедия

| H60-H62 | Болезни наружного уха (H60-H62) |

| H60 | Наружный отит |

| H60.0 | Абсцесс наружного уха (карбункул, фурункул) |

| H60.1 | Целлюлит наружного уха |

| H60.2 | Злокачественный наружный отит |

| H60.3 | Другие инфекционные наружные отиты |

H60. 4 4 | Холестеатома наружного уха |

| H60.5 | Острый наружный отит неинфекционный |

| H60.8 | Другие наружные отиты |

| H60.9 | Наружный отит неуточненный |

| H61 | Другие болезни наружного уха |

| H61.0 | Перихондрит наружного уха |

| H61.1 | Неинфекционные болезни ушной раковины |

H61. 2 2 | Серная пробка |

| H61.3 | Приобретенный стеноз наружного слухового канала |

| H61.8 | Другие уточненные болезни наружного уха |

| H61.9 | Болезнь наружного уха неуточненная |

| H62 | Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H62.0 | Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |

H62. 1 1 | Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H62.2 | Наружный отит при микозах |

| H62.3 | Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H62.4 | Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H62.8 | Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H65-H75 | Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (H65-H75) |

| H65 | Негнойный средний отит |

H65. 0 0 | Острый средний серозный отит |

| H65.1 | Другие острые негнойные средние отиты |

| H65.2 | Хронический серозный средний отит |

| H65.3 | Хронический слизистый средний отит |

| H65.4 | Другие негнойные средние отиты |

| H65.9 | Негнойный средний отит неуточненный |

| H66 | Гнойный и неуточненный средний отит |

H66. 0 0 | Острый гнойный средний отит |

| H66.1 | Хронический туботимпальный гнойный средний отит |

| H66.2 | Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит |

| H66.3 | Другие хронические гнойные средние отиты |

| H66.4 | Гнойный средний отит неуточненный |

| H66.9 | Средний отит неуточненный |

| H67 | Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках |

H67. 0 0 | Средний отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H67.1 | Средний отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H67.8 | Средний отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H68 | Воспаление и закупорка слуховой [евстахиевой] трубы |

| H68.0 | Воспаление слуховой [евстахиевой] трубы |

| H68.1 | Закупорка слуховой [евстахиевой] трубы |

| H69 | Другие болезни слуховой [евстахиевой] трубы |

H69. 0 0 | Зияющая слуховая [евстахиева] труба |

| H69.8 | Другие уточненные болезни слуховой [евстахиевой] трубы |

| H69.9 | Болезнь слуховой [евстахиевой] трубы неуточненная |

| H70 | Мастоидит и родственные состояния |

| H70.0 | Острый мастоидит |

| H70.1 | Хронический мастоидит |

| H70.2 | Петрозит |

H70. 8 8 | Другие мастоидиты и родственные состояния |

| H70.9 | Мастоидит неуточненный |

| H71 | Холестеатома среднего уха |

| H72 | Перфорация барабанной перепонки |

| H72.0 | Центральная перфорация барабанной перегородки |

| H72.1 | Перфорация барабанной перепонки в области аттика |

| H72.2 | Другие краевые перфорации барабанной перепонки |

H72. 8 8 | Другие перфорации барабанной перепонки |

| H72.9 | Перфорация барабанной перепонки неуточненная |

| H73 | Другие болезни барабанной перепонки |

| H73.0 | Острый мирингит |

| H73.1 | Хронический мирингит |

| H73.8 | Другие уточненные болезни барабанной перепонки |

H73. 9 9 | Болезнь барабанной перепонки неуточненная |

| H74 | Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка |

| H74.0 | Тимпаносклероз |

| H74.1 | Адгезивная болезнь среднего уха |

| H74.2 | Разрыв и дислокация слуховых косточек |

| H74.3 | Другие приобретенные дефекты слуховых косточек |

| H74.4 | Полип среднего уха |

H74. 8 8 | Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка |

| H74.9 | Болезнь среднего уха и сосцевидного отростка неуточненная |

| H75 | Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H75.0 | Мастоидит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H75.8 | Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H80-H83 | Болезни внутреннего уха (H80-H83) |

| H80 | Отосклероз |

H80. 0 0 | Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий |

| H80.1 | Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий |

| H80.2 | Кохлеарный отосклероз |

| H80.8 | Другие формы отосклероза |

| H80.9 | Отосклероз неуточненный |

| H81 | Нарушения вестибулярной функции |

| H81.0 | Болезнь Меньера |

H81. 1 1 | Доброкачественное пароксизмальное головокружение |

| H81.2 | Вестибулярный нейронит |

| H81.3 | Другие периферические головокружения |

| H81.4 | Головокружение центрального происхождения |

| H81.8 | Другие нарушения вестибулярной функции |

| H81.9 | Нарушения вестибулярной функции неуточненное |

| H82 | Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H83 | Другие болезни внутреннего уха |

H83. 0 0 | Лабиринтит |

| H83.1 | Лабиринтная фистула |

| H83.2 | Лабиринтная дисфункция |

| H83.3 | Шумовые эффекты внутреннего уха |

| H83.8 | Другие уточненные болезни внутреннего уха |

| H83.9 | Болезнь внутреннего уха неуточненная |

| H90-H95 | Другие болезни уха (H90-H95) |

| H90 | Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха |

H90. 0 0 | Кондуктивная потеря слуха двусторонняя |

| H90.1 | Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе |

| H90.2 | Кондуктивная потеря слуха неуточненная |

| H90.3 | Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя |

| H90.4 | Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе |

| H90.5 | Нейросенсорная потеря слуха неуточненная |

| H90.6 | Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя |

H90. 7 7 | Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе |

| H90.8 | Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная |

| H91 | Другая потеря слуха |

| H91.0 | Ототоксическая потеря слуха |

| H91.1 | Пресбиакузис |

| H91.2 | Внезапная идиопатическая потеря слуха |

| H91.3 | Мутационная глухота, не классифицированная в других рубриках |

H91. 8 8 | Другие уточненные потери слуха |

| H91.9 | Потеря слуха неуточненная |

| H92 | Оталгия и выделения из уха |

| H92.0 | Оталгия |

| H92.1 | Оторея |

| H92.2 | Кровотечение из уха |

| H93 | Другие болезни уха, не классифицированные в других рубриках |

H93. 0 0 | Дегенеративные и сосудистые болезни уха |

| H93.1 | Шум в ушах (субъективный) |

| H93.2 | Другие аномалии слухового восприятия |

| H93.3 | Болезни слухового нерва |

| H93.8 | Другие уточненные болезни уха |

| H93.9 | Болезнь уха неуточненная |

| H94 | Другие поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках |

H94. 0 0 | Кохлеарный неврит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H94.8 | Другие уточненные поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках |

| H95 | Поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках |

| H95.0 | Рецидивирующая холестеатома полости после мастоидэктомии |

| H95.1 | Другие поражения после мастоидэктомии |

| H95.8 | Другие поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур |

H95. 9 9 | Поражение уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур неуточненное |

симптомы, диагностика, лечение отита в ТС Клинике в Краснодаре

Наружный отит проявляется сильной болью в ухе из-за присутствия бактерий в ушном канале. Особенно часто такими заболеваниями страдают люди, занимающиеся плаваньем, так как их уши часто подвергаются воздействию влаги и микробов, присутствующих в воде. Поэтому часто болезнь называют «ухом пловца». Наружный отит может вызывать высокую температуру и сильную боль в ушах: это называется очаговым наружным отитом. Наружный отит называют тяжелым, когда он вызывает сужение слухового прохода с последующим нагноением в ушах и высокой температурой.

Острый средний отит (или острое воспаление среднего уха) — инфекция в среднем ухе, вызванная бактериями или вирусами. Острым средним отитом могут страдать люди всех возрастов, включая маленьких детей. Ему часто предшествует назофарингит, что приводит к снижению слуха, болям в ушах и повышению температуры. В случае суперинфекции ушей отит может проявляться кровотечением, если барабанная перепонка перфорирована или выпячена. Примерно в 30% случаев перенесенный в детском возрасте отит является причиной тугоухости у взрослых.

Внутренний отит или лабиринтит — очень редкая форма ушной инфекции, которая может привести к значительной потере слуха. Заболевание проявляется постепенным ухудшением слуха, тошноты и головокружения. Внутренний отит может возникнуть в результате операции на среднем ухе, вызвавшей бактериальную инфекцию или более распространенные инфекции, такие как назофарингит.

Перед любым лечением отита необходимо сначала определить причины и форму отита. Лечение ушных инфекций назначается в зависимости от возраста пострадавшего. Пациентам обычно назначают лечение антибиотиками.Но! Обычно это комплексное лечение медикаментами совместно с физиотерапевтическим лечением. Только так возможно добиться хорошего эффекта лечения без осложнений. Иногда пациентам врач-отоларинголог рекомендует оперативное лечение для удаления жидкости из среднего уха. Но такое вмешательство является малоинвазивным, его бояться не стоит.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПРИ ПЕРВЫХ СИМПТОМАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ И ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ- ОТОЛАРИНГОЛОГУ! Отсутствие необходимого лечения может привести к потере слуха или даже полной глухоте в самых тяжелых случаях.

Мы рекомендуем прислушаться к нашим простым советам, следуя которым ежедневно, вы сможете существенно снизить риск возникновения опасных заболеваний:

границ | Геномика среднего отита (OM): подходы молекулярной генетики к характеристике патофизиологии заболевания

Введение

Средний отит (ОМ) определяется как инфекционно-воспалительное заболевание среднего уха. Хотя ОМ ассоциируется со значительной неоднородностью клинических проявлений, к широким типам относятся острый средний отит (АОМ), хронический гнойный средний отит (ХСОМ) и хронический средний отит с выпотом (ОМО). Предыдущие исследования показали, что совокупная частота АОМ составляет около 11% во всем мире, причем 51% случаев приходится на детей в возрасте до пяти лет (Monasta et al., 2012). Рецидив AOM может привести к OME, частота которой во всем мире достигает 5% (Monasta et al., 2012). И АОМ, и ОМ по-прежнему связаны с обращением за медицинской помощью в виде антибактериальной терапии, посещения врача и отделения неотложной помощи, а также обычных хирургических процедур, таких как тимпаностомические трубки, хотя появление эффективной противомикробной терапии привело к значительному снижению бремени CSOM (Thomas et al. , 2004). В меньшем количестве исследований также описана связь между инфекциями среднего уха и речевым и языковым дефицитом, подчеркивая роль ОМ в развитии детей (Roberts et al., 2004).

, 2004). В меньшем количестве исследований также описана связь между инфекциями среднего уха и речевым и языковым дефицитом, подчеркивая роль ОМ в развитии детей (Roberts et al., 2004).

Наиболее распространенные бактерии, выделяемые из среднего уха пациентов с АОМ, включают Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae , хотя Moraxella catarrhalis , Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus встречаются реже. Напротив, Pseudomonas aeruginosa и S. aureus являются наиболее часто наблюдаемыми патогенами CSOM (Giebink and Canafax, 1991).

OM представляет собой многофакторное заболевание, которое может быть связано с комбинацией этиологических факторов, включая иммунологические, генетические, экологические и анатомические характеристики.Часто наблюдаемыми причинами являются сезонная восприимчивость к микробам и дисфункция евстахиевой трубы (Swanson and Hoecker, 1996; Fireman, 1997). Хорошо известно, что вирусы из дыхательных путей также играют решающую роль в патогенезе АОМ (Nokso-Koivisto et al., 2015). Кроме того, воздействие табачного дыма, использование соски-пустышки и посещение детских садов входят в число факторов риска ОМ, в то время как грудное вскармливание и пневмококковые вакцины обладают защитным действием (Swanson and Hoecker, 1996; Lubianca Neto et al., 2006; Абрахамс и Лаббок, 2011; Norhayati et al., 2017).

Помимо факторов окружающей среды, генетический фон также определяет восприимчивость к ОМ, хотя механизм заболевания до конца не изучен. Известно, что несколько генов, связанных с ОМ, идентифицированных в ходе исследований на людях и на животных моделях, играют фундаментальную роль в различных биологических процессах, включая (1) развитие расщелины среднего уха и евстахиевой трубы, (2) иммунный ответ, (3) ) бактериальная адгезия и скорость вирусной инфекции, (4) регуляция внеклеточного матрикса и (5) клиренс патогенов (см. Таблицы 1, 2 для конкретных исследований). В этом обзоре мы суммировали геномные варианты и факторы, о которых сообщалось у пациентов с различными формами ОМ. Также вкратце обсуждаются ранние генетические исследования ассоциации, мыши, от мыши к человеку, кандидат от человека, а также общегеномные исследования ассоциации, которые коррелируют ОМ и генетические вариации. Тем не менее, мы особенно сосредоточились на недавних открытиях ассоциации ферментов A2ML1 и FUT с ОМ и предложили нашу точку зрения на потенциальный механизм заболевания, который интуитивно может привести к ОМ у людей, укрывающих варианты FUT2 .

В этом обзоре мы суммировали геномные варианты и факторы, о которых сообщалось у пациентов с различными формами ОМ. Также вкратце обсуждаются ранние генетические исследования ассоциации, мыши, от мыши к человеку, кандидат от человека, а также общегеномные исследования ассоциации, которые коррелируют ОМ и генетические вариации. Тем не менее, мы особенно сосредоточились на недавних открытиях ассоциации ферментов A2ML1 и FUT с ОМ и предложили нашу точку зрения на потенциальный механизм заболевания, который интуитивно может привести к ОМ у людей, укрывающих варианты FUT2 .

Таблица 1. Наиболее распространенные локусы, связанные со средним отитом в исследованиях на мышах.

Таблица 2. Наиболее распространенные локусы, связанные со средним отитом в исследованиях на людях.

Ранние исследования

Генетический вклад в восприимчивость к ОМ стал очевиден в 1980-х годах после того, как несколько исследований показали, что распространенность ОМ была непропорционально высокой у некоторых этнических групп (коренные американцы и австралийские аборигены) и относительно низкой у лиц африканского происхождения (Clements, 1968; Bhutta, 2015). ).Наблюдательное исследование носительства в ухе и носоглотке было проведено среди отдаленных австралийских аборигенов в 2013 году и показало, что 50% маленьких детей (средний возраст 13 месяцев) имели ОМЭ, 37% имели АОМ и 12% имели КСОМ (Leach et al., 2016). Сегодня CSOM по-прежнему играет важную роль в распространении нарушений слуха и обучения в общинах австралийских аборигенов (Morris, 1998).

Одно из самых ранних генетических исследований ОМ, проведенное в 1983 году, проанализировало группы крови (ABO) в когорте из 610 детей с хроническим средним отитом с выпотом (COME) и пришло к выводу, что группа крови «A» была генетическим фактором риска для ОМ на основании их наблюдения за его более высокой распространенностью у детей с КОМЭ по сравнению с здоровыми детьми (Mortensen et al. , 1983). Более поздние исследования показали, что человеческий лейкоцитарный антиген (HLA) 2 и HLA3 сильно связаны с АОМ, тогда как пациенты с СОМЭ имеют более низкую частоту HLA2 (Kalm et al., 1991, 1994). Наследственность и генетические компоненты времени и количество эпизодов ОМЕ и АОМ в течение первых 2 лет жизни также были исследованы в исследовании с близнецами и тройняшками в 1999 г., и была обнаружена сильная связь между продолжительностью или количеством эпизодов. ОМ и генетический состав (Casselbrant et al., 1999).

, 1983). Более поздние исследования показали, что человеческий лейкоцитарный антиген (HLA) 2 и HLA3 сильно связаны с АОМ, тогда как пациенты с СОМЭ имеют более низкую частоту HLA2 (Kalm et al., 1991, 1994). Наследственность и генетические компоненты времени и количество эпизодов ОМЕ и АОМ в течение первых 2 лет жизни также были исследованы в исследовании с близнецами и тройняшками в 1999 г., и была обнаружена сильная связь между продолжительностью или количеством эпизодов. ОМ и генетический состав (Casselbrant et al., 1999).

Вклад генетики в восприимчивость к ОМ подтверждается исследованиями, в которых сообщается о более высокой заболеваемости ОМ у детей с хромосомными аномалиями. Например, распространенность ОМЕ у детей с синдромом Дауна приближается к 38% (Austeng et al., 2013). Гены, присутствующие на хромосоме 21, в сочетании с черепно-лицевыми дефектами, такими как гипоплазия средней зоны лица, короткое небо и дисфункция евстахиевой трубы (Shibahara and Sando, 1989), а также дефекты иммунной системы (Ram and Chinen, 2011), наблюдаемые у детей с синдромом Дауна, могут способствовать к их повышенному риску ОМ. Ets1 Ген , кодирующий протоонкоген, недавно был связан с черепно-лицевыми аномалиями и ОМ в исследовании на мышах (см. Раздел «Исследования на мышах и от мыши к человеку») (Carpinelli et al., 2015). У человека ген ETS2 , который также принадлежит к семейству генов протоонкогенов, присутствует на хромосоме 21 и может способствовать восприимчивости к ОМ при синдроме Дауна.

В нескольких исследованиях, проведенных на когортах с синдромом Тернера, генетическим заболеванием частичной или полной потери хромосомы X у женщин, описана высокая вариабельность (от 9 до 9.От 1 до 91%) заболеваемости АОМ (Sculerati et al., 1990; Bois et al., 2018). Хотя анализ кариотипа не выявил какой-либо подгруппы значительно высокого риска, женщины с синдромом Тернера также имеют более высокую распространенность и более длительную патологию среднего уха (Gawron et al. , 2008; Bois et al., 2018). Эти данные указывают на причастность некоторых генов Х-хромосомы к развитию, функционированию или здоровью среднего уха.

, 2008; Bois et al., 2018). Эти данные указывают на причастность некоторых генов Х-хромосомы к развитию, функционированию или здоровью среднего уха.

Исследования с использованием мышей и от мыши к человеку

Разработка и фенотипирование трансгенных и нокаутных моделей мышей за последние 30 лет значительно помогли идентифицировать несколько генов и генетических вариаций, которые придают чувствительность к ОМ у мышей.Большинство этих моделей мышей спонтанно развивают OM; изучение морфологии и функции их ушей позволило понять патофизиологию заболевания на молекулярном уровне. Например, Eriksson et al. (2006) показали, что у мышей с дефицитом плазминогена ( Plg ) спонтанно развивается хронический ОМ к 18-недельному возрасту. Плазмин, активная форма фермента сериновой протеиназы PLG, в основном участвует в диссоциации фибриновых сгустков и способствует деградации внеклеточного матрикса (Ayon-Nunez et al., 2018). Плазмин играет решающую роль в нескольких клеточных процессах, включая заживление ран, иммунитет, ремоделирование тканей, воспаление и миграцию клеток (Tefs et al., 2006). Недавние исследования показали, что некоторые бактерии обладают адгезиями, связывающими плазминоген, на своей клеточной поверхности, чтобы использовать фибринолитическую систему, способствуя захвату и инвазии бактерий (Raymond and Djordjevic, 2015; Ayon-Nunez et al., 2018).

Роль факторов транскрипции в патологии ОМ стала очевидной благодаря исследованиям на мутантных мышах, лишенных генов Eya4 , Evi1 , Tgif , Ets1 и Fli1 (Hardisty-Hughes et al., 2006; Паркинсон и др., 2006; Depreux et al., 2008; Татеосян и др., 2013; Carpinelli et al., 2015). У мышей, лишенных Eya4 , наблюдается дисфункция евстахиевой трубы, что ведет к увеличению частоты OME и нарушений слуха (Depreux et al., 2008). Было показано, что варианты Evi1 у мышей Junbo вызывают восприимчивость к CSOM. Мыши Junbo накапливают выпоты в среднем ухе и развивают гипоксию, воспаление и утолщение слизистой оболочки надкостницы (Parkinson et al., 2006; Bhutta et al., 2014). Более поздние исследования показали, что потеря BPIFA1, одного из самых распространенных секреторных белков в верхних дыхательных путях (Musa et al., 2012), усугубляет тяжесть ОМ у мышей Junbo . В то время как мутантные мыши Bpifa1 не проявляли какой-либо чувствительности к ОМ, делеция Bpifa1 у мышей, несущих вариант Evi1 Junbo , приводит к утолщению слизистой оболочки среднего уха и увеличению отложения коллагена (Mulay et al., 2018) .Потеря Tgif1 , который кодирует TGIF1, приводит к ОМЕ, сопровождающемуся утолщением эпителиальной выстилки среднего уха, увеличением популяции бокаловидных клеток, повышенными уровнями TNF-α и IL-1β в ушных жидкостях и кондуктивной тугоухостью. у мышей (Tateossian et al., 2013). Точно так же гаплонедостаточность для Ets1 и Fli1 у мышей приводит к черепно-лицевым аномалиям, в том числе к уменьшению полости среднего уха и сращиванию косточек со стенками среднего уха (Carpinelli et al., 2015). Кроме того, Fli1 ± и Ets1 ± двойных мутантных мышей имеют нарушение слуха, а их слизистая оболочка среднего уха инфильтрована провоспалительными клетками, что приводит к ОМ (Carpinelli et al., 2015).

Hardisty et al. (2003) показали, что мутантных мышей Jeff , несущих вариант Fbxo11 , имеют черепно-лицевые аномалии, повышенный порог слышимости и выпот в среднем ухе. У мутантных мышей Fbxo11 наблюдались дефекты кавитации булл, которые в конечном итоге приводили к спайкам среднего уха и минерализации мягких тканей костной анатомии (Del-Pozo et al., 2019). Используя мутагенез N-этил-N-нитрозомочевины, Crompton et al. (2017) показали, что патогенный вариант p.Leu972Pro, также известный как вариант edison , в гене Nischarin ( Nisch ) приводит к легким черепно-лицевым дефектам, спонтанной ОМ к 20 неделям и прогрессирующей потере слуха. Недавние исследования сообщили об ассоциации локусов TGIF1 и NISCH как потенциальных областей риска для ОМ у людей (Bhutta et al., 2017), что подтверждает актуальность знаний, полученных на мышиных моделях, для патофизиологии ОМ у людей.

Наконец, у мышей с мутантными факторами транскрипции Eda и Edar ( Eda Ta и Edar dlJ / dlJ ) также развились хронический ринит и ОМ (Azar et al., 2016). У этих мутантов железистый эпителий носоглотки не развивается, что приводит к потере секреции лизоцима, снижению мукоцилиарного клиренса и чрезмерному росту комменсальных бактерий. Распространение носовых с.aureus у Eda Ta мышей и Escherichia coli у Edar dlJ / dlJ мышей в булл среднего уха потенциально вызывает воспаление и ОМ (Azar et al., 2016). Неполный список наиболее распространенных локусов, ассоциированных с ОМ у мышей, представлен в Таблице 1.

Исследования на основе генов-кандидатов и полногеномные ассоциации человека

В то время как ранние исследования OM на основе генов-кандидатов проводились в основном на кавказских пациентах с рецидивирующим AOM и хроническим OME (см. Раздел Ранние исследования), более поздние генетические исследования были сосредоточены на этнических группах или сообществах, для которых браки в семьях относительно распространены. (е.g., коренная филиппинская община или пакистанские семьи) (Santos-Cortez et al., 2015, 2018). Эти исследования выявили несколько новых генов и вариантов, которые придают предрасположенность к семейному ОМ (см. Раздел «Восприимчивость к ОМ, инбридинг и секвенирование всего экзома): A2ML1 и FUT2 (Santos-Cortez et al., 2015, 2018).

Кандидатские генные исследования

Многие варианты в геноме ассоциированы с инфекционными заболеваниями (Клебанов, 2018). В некоторых случаях клинические признаки и биологические механизмы, такие как иммунный ответ, воспаление, бактериальная адгезия, вирусная инфекция и мукоцилиарный клиренс, вовлеченные в эти инфекционные заболевания, совместимы с механизмами, задействованными во время эпизода ОМ, что позволяет маркировать гены. известны этими расстройствами как главные кандидаты на предрасположенность и рецидивы ОМ.В исследованиях на основе генов-кандидатов OM в основном участвовали гены, связанные с врожденным иммунитетом и воспалением (Sale et al., 2011). Эти исследования были выполнены на когортах со всего мира, включая США, Финляндию, Австралию, Нидерланды, Грецию и Бельгию, и выявили более 100 аллелей, которые придают чувствительность к различным формам ОМ (см. Таблицу 2 с неполным списком этих аллелей. , гены и связанные с ними клинические особенности). Как видно из этого неполного списка, идентифицированные гены относятся к нескольким различным сигнальным каскадам и процессам развития, включая (а) иммунный ответ и воспаление ( MBL2 , TLR2 , TLR4 , CD14 , FCGR2A ). , TGFB1 и PAI1 ) (Nuytinck et al., 2006; Wiertsema et al., 2006a, b; Emonts et al., 2007; Ли Ю. et al., 2008; Илья и др., 2014; Hafren et al., 2015), (b) цитокины ( IL6 , IL10 , IL1A , IL1B , TNFA и IFNG ) (Patel et al., 2006; Alper et al. , 2009; Revai et al., 2009; Ilia et al., 2014), (c) клиренс тканей ( SFPTA , SFTPA1 , SFTPD , SLC11A1 , MUC2 , MUC5AC и MUC5B ) (Ramet et al., 2001; Sale et al., 2011; Рай и др., 2013; MacArthur et al., 2014), (d) модуляция транскрипции ( SMAD2 и SMAD4 ) (Rye et al., 2011), (e) химиочувствительность ( CX3CR1 ) (Nokso-Koivisto et al., 2014) , (е) модификация белка ( CPT1A и FBXO11 ) (Rye et al., 2011, 2012) и (g) активность канала ( SCN1B ) (Sale et al., 2011). Некоторые из этих генов, такие как FBXO11 , были реплицированы в нескольких независимых исследованиях, что еще больше усилило их роль в восприимчивости к ОМ (Segade et al., 2006; Рай и др., 2011).

Исследования геномных ассоциаций

Было проведено несколько полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) для выявления новых общих (частота 75% или выше) маркеров низкого риска (OR <1,5), связанных с подтипами OM. Здесь резюмируются результаты пяти основных GWAS. В исследовании Западной Австралии по беременности и родам (Рейн) когорта из 416 пациенток с предрасположенностью к ОМ и 1075 нормальных субъектов была проанализирована на 2524817 SNP. Хотя первоначальный анализ выявил некоторую связь, ни один из SNP не достиг значимости GWAS ( P <10 –8 ) и не мог быть воспроизведен как в австралийской, так и в американской когортах (Rye et al., 2012; Allen et al., 2014). Интересно, что GWAS когорт Миннесоты и Питтсбурга идентифицировал SNP (rs10497394 на хромосоме 2), который показал значительную связь (открытие GWAS P = 1,30 × 10 -5 , независимая популяция среднего отита P мета = 1,52 × 10 –8 ) с предрасположенностью к хроническому ОМЕ или рецидивирующему АОМ (Allen et al., 2013). Наконец, в финской когорте (829 затронутых детей и 2118 случайно выбранных контролей) варианты rs16974263 (открытие GWAS P = 1.77 × 10 –7 , анализ субфенотипа P мета = 2,92 × 10 –8 ), rs268662 ( P = 1,564 × 10 –6 ) и rs4150992 ( P = 3,37 × 10 –6 ) были наиболее значимыми вариантами, связанными с COME (Einarsdottir et al., 2016). В van Ingen et al. (2016) выполнили GWAS на когорте детей с ОСА европейского происхождения и сообщили о статистически значимой ассоциации в локусе 6q25.3 (rs2

9, P meta = 2.15 × 10 –9 ). Это исследование также продемонстрировало, что ассоциированные варианты коррелируют со статусом метилирования (cg05678571, p = 1,43 × 10 –6 ) и уровнями экспрессии ( p = 9,3 × 10 –5 ) FNDC1 ген. Кроме того, независимое исследование GWAS с участием более 200000 особей европейского происхождения сообщило о 14 геномных регионах, в том числе FUT2 ( p — значение: 3,51 × 10 -30 ), TBX1 (1.17 × 10 –19 ), HLA-DRB1 (rs4329147, 9,55 × 10 –12 ), ABO (3,67 × 10 –11 ), EFEMP1 (1,47 × 10 –10 ), AUTS2 (3,75 × 10 –9 ), CDHR3 (5,40 × 10 –9 ), BSN (1,56 × 10 –8 ) и PLG (3,78 × 10 –8 ), которые были в значительной степени связаны с инфекцией уха у детей (Tian et al., 2017), что дополнительно подчеркивает вклад генетических факторов, ответственных за ОМ у людей.

OM Восприимчивость, инбридинг и секвенирование всего экзома

A2ML1

В большой кровной родословной коренных филиппинцев с высокой частотой OM, Santos-Cortez et al. (2015) показали с помощью всего экзома и секвенирования по Сэнгеру, что дупликация 8 п.н. в гене A2ML1 (оценка LOD 7,5) связана с восприимчивостью к OM. Такая же дупликация была обнаружена гетерозиготным или гомозиготным образом у трех человек (европейские американцы и латиноамериканцы) из другой когорты из 123 детей, предрасположенных к ОМ и отсутствующей у детей, не склонных к отиту, и более чем 62000 последовательностей следующего поколения.Авторы идентифицировали семь дополнительных гетерозиготных вариантов A2ML1 у пациентов европейско-американского и латиноамериканского происхождения с ОМ. A2ML1 кодирует альфа-2-макроглобулин-подобный белок 1 (A2ML1), белок, который улавливает протеиназы и расщепляет их. Последующее исследование выявило 16 дополнительных вариантов A2ML1 у субъектов с ОМ в коренных филиппинских и пакистанских семьях, а также у американских пробандов (Larson et al., 2019). Основываясь на экспрессии в эпителии слизистой оболочки среднего уха мыши, было высказано предположение, что A2ML1 может выполнять защитную функцию, регулируя протеазы, присутствующие в полости среднего уха, а также может регулировать десквамацию эпидермиса (Galliano et al., 2006). Недавно путем секвенирования 16S рРНК микробиоты среднего уха коренной филиппинской общины, склонной к ОМ, и выделения вариантов A2ML1 , хотя и не имеющих статистически значимой разницы между случаями и контролем, таксономический анализ выявил относительную численность Тип Fusobacteria и Bacteroidetes и род Fusobacterium у носителей A2ML1 по сравнению с не-носителями (Santos-Cortez et al., 2016).

FUT2

В той же большой кровной родословной коренных филиппинцев с высокой частотой ОМ, частично из-за вариантов A2ML1 , подмножество особей было диким типом для A2ML1 , но было предрасположено к ОМ (Santos-Cortez et al., 2015) . Дальнейший генетический анализ показал, что вариант FUT2 (p.Arg202 * , оценка LOD 4.0) придает чувствительность к OM у этих людей (Santos-Cortez et al., 2018). Скрининг образцов ДНК из 609 дополнительных многоэтнических семей и субъектов с симплексным случаем с ОМ с помощью прямого секвенирования по Сэнгеру, анализа сцепления, точного анализа Фишера и тестов на неравновесие передачи выявил несколько других вариантов FUT2 (стр.Arg138Cys, p.Trp154 ∗ и p.Ala104Val), которые придают чувствительность к ОМ (Santos-Cortez et al., 2018).

ферментов FUT участвуют в пути гликозилирования белков. FUT переносят L-фукозный сахар, полученный из GDP-фукозы (донорный субстрат), на белок (акцепторный субстрат). Семейство FUT состоит из 13 членов (FUT1 – FUT13), и многие из FUT необходимы для синтеза антигенов группы крови. FUT представляют собой однопроходные мембранные белки типа II, резидентные в транс-Гольджи, в то время как каталитический домен белков FUT находится в просвете Гольджи.У человека FUT1 и FUT2 кодируют галактозид 2-L-фукозилтрансферазу, а FUT3 кодирует галактозид 3 (4) -L-фукозилтрансферазу. FUT1 и FUT2 переносят L-фукозу на производное β-D-галактозил- (1 → 4) -N-ацетил-β-D-глюкозаминила и создают олигосахарид FuC-альфа [(1,2) Gal-бета-], также известный как H-антиген, который представляет собой растворимый предшественник, необходимый для заключительного этапа синтеза растворимых антигенов A и B. FUT3 переносит L-фукозу на производное β-D-галактозил- (1 → 4) -N-ацетил-β-D-глюкозаминила или на H-антиген, чтобы создать антигены Льюиса группы крови.

FUT1 и FUT2 по-разному экспрессируются в разных типах клеток. Например, экспрессия FUT1 ограничена клетками мезодермального происхождения (например, эритроцитами), а экспрессия FUT2 ограничена клетками энтодермального происхождения (такими как клетки слизистой оболочки среднего уха). Следовательно, антигены A и B будут экспрессироваться на поверхности эритроцитов под контролем FUT1, тогда как антигены A и B будут экспрессироваться на поверхности клеток слизистой оболочки под контролем FUT2.Естественно, существуют генетические вариации в FUT1 и FUT2 . Некоторые варианты FUT1 и FUT2 приводят к нефункциональным ферментам, в то время как определенные вариации в FUT2 также могут приводить к снижению его экспрессии (Santos-Cortez et al., 2018). Например, вариант FUT1 p.Tyr154Cys устраняет функциональную активность каталитического домена, что приводит к отсутствию антигенов A, B или H на поверхности эритроцитов (также известный как фенотип Бомбея).Точно так же вариант FUT2 p.Trp154 ∗ вызывает отсутствие антигенов A, B или H на поверхности клеток слизистой оболочки (он же несекреторный статус) (Domino et al., 2001a, b). Вариант FUT2 p.Trp154 ∗ также отвечает за несекреторный фенотип в европейских и африканских популяциях (47 и 42% соответственно).

Известно, чтоA, B, H и антигены Льюиса служат источником энергии, а также регулируют адгезию бактерий к поверхности клетки (Ewald and Sumner, 2018; Рисунок 1).Интуитивно понятно, что различные антигены группы крови и их количество на поверхности клеток эпителия слизистой оболочки среднего уха могут влиять на микробиоту, присутствующую в полости среднего уха, и различные группы крови были связаны с ОМ (Wiesen et al. др., 2019). Например, исследования в финской когорте сообщили о защитном эффекте группы крови O против рецидивирующего АОМ, тогда как группа крови А была связана с повышенным риском хронического ОМЕ (Wiesen et al., 2019). При тестировании in vitro четыре варианта FUT2 , связанные с ОМ (стр.Ala104Val, p.Arg138Cys, p.Trp154 ∗ и p.Arg202 ∗ ) снижали уровни антигена A, в то время как два бессмысленных варианта также снижали уровни белка FUT2. Более того, Fut2 временно активируется в среднем ухе мыши после инокуляции нетипируемым H. influenza (Santos-Cortez et al., 2018). Предполагается, что связанные с ОМ варианты FUT2 модифицируют микробиом среднего уха посредством регуляции уровней антигена А в слизистой оболочке среднего уха, тем самым повышая чувствительность к ОМ (Santos-Cortez et al., 2018).

Рисунок 1. Роль FUT2 в регуляции группы крови и антигенов Льюиса на поверхности реснитчатых клеток слизистой оболочки среднего уха: показаны секреторный и несекреторный статус. Дисбаланс оптимальных бактерий (зеленый) и патогенных бактерий (красный) показан у несекреторных индивидуумов, склонных к острому среднему отиту.

В то время как различия в микробном богатстве, структуре и составе не были статистически значимыми между контрольными индивидуумами и индивидуумами, предрасположенными к ОМ, в коренной филиппинской общине, разделяющей FUT2 p.Вариант Arg202 ∗ , люди из когорты Колорадо, предрасположенные к ОМ и носители варианта FUT2 p. Trp154 ∗ , имели относительно высокую численность Lactobacillales и Gamma-proteobacteria в среднем ухе (Santos -Cortez et al., 2018). Для полного понимания механизма ОМ, связанного с FUT2, необходимы дальнейшие исследования на животных моделях.

Заключение

Современные генетические и молекулярные данные выявили связь ОМ с дефицитом каждого из следующих механизмов: (1) развитие полости среднего уха и евстахиевой трубы, (2) иммунный ответ, (3) бактериальная адгезия и вирусная инфекция, ( 4) регуляция внеклеточного матрикса и (5) клиренс среднего уха.

На рисунке 2 мы попытались построить сеть, которая включает в себя большинство известных человеческих белков, которые были связаны с ОМ, и нашу гипотезу о потенциальном воздействии на микробиом полости среднего уха, когда эти белки дисфункциональны из-за ОМ- связанные генетические варианты. Вкратце, ABO и FUT2 локализуются в аппарате Гольджи клеток слизистой оболочки среднего уха; Эти два белка вместе создают антигены Льюиса группы крови, потенциальные источники энергии для микробиома.Эти антигены также обеспечивают платформу адгезии для микробиоты. Точно так же бокаловидные клетки секретируют MUC5AC, MUC5B, MUC2 SFPTA, SFPTA1 и SFPTD с образованием слизи и поверхностно-активных веществ в полости среднего уха. Бактерии присутствуют в этих выделениях и выводятся из полости среднего уха реснитчатыми клетками, чтобы поддерживать здоровый микробиом. Клетки среднего уха также секретируют интерлейкины, хемокины, интерфероны, факторы некроза и роста, чтобы задействовать иммунные клетки во внеклеточном матриксе.Эти клетки борются с инфекцией и удаляют мертвые клетки. Во время воспалительной стадии внеклеточный матрикс ремоделируется протеазами, что способствует инфильтрации иммунных клеток. Эти протеазы регулируются и ингибируются A2ML1 и PAI1. Патогенная генетическая изменчивость любого из этих генов в конечном итоге приведет к инфекции среднего уха и ОМ.

Рис. 2. Белковые пути, способствующие среднему отиту (ОМ) у человека: гипотетическая сеть белков человека в слизистой оболочке среднего уха, которые были связаны с ОМ.Когда эти белки дисфункциональны из-за генетических вариантов, связанных с ОМ, они потенциально могут влиять на микробиоту полости среднего уха.

Будущие исследования обогащения определенной микробиоты у людей с конкретными генетическими вариантами могут в конечном итоге помочь в идентификации пациентов до того, как начнется хроническая ОМ, или в разработке парадигмы лечения для конкретного пациента в будущем.

Авторские взносы

AG, SA, AI, IA, SR и ZA написали черновик и доработали его.

Финансирование

Исследования в лаборатории Ахмеда были поддержаны Национальными институтами здравоохранения / NIDCD R01DC012564 и R01DC016295.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Мы благодарим г-жу Бернадин Монари, Димитрию Гомес и доктора Элоди Ричард за их критику рукописи.

Список литературы

Аллен, Э. К., Чен, В. М., Уикс, Д. Э., Чен, Ф., Хоу, Х., Маттос, Дж. Л. и др. (2013). Полногеномное исследование ассоциации хронического среднего отита с выпотом и рецидивирующим средним отитом идентифицирует новый локус восприимчивости на хромосоме 2. J. Assoc. Res. Отоларингол. 14, 791–800. DOI: 10.1007 / s10162-013-0411-2

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Аллен, Э. К., Маничайкул, А., Чен, В. М., Рич, С.С., Дейли К. А., Сейл М. М. и др. (2014). Оценка репликации вариантов, связанных с генетическим риском среднего отита. PLoS One 9: e104212. DOI: 10.1371 / journal.pone.0104212

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar