Физиологический механизм первого вдоха новорожденного. — Студопедия.Нет

Легкие начинают обеспечивать организм кислородом с момента рождения. До этого плод получает 02 через плаценту по сосудам пуповины. Во внутриутробном периоде происходит бурное развитие дыхательной системы: формируются воздухоносные пути, альвеолы. Следует отметить, что легкие плода с момента их образования находятся в спавшемся состоянии. Ближе к рождению начинает синтезироваться сурфактант. Установлено, что, еще находясь в организме матери, плод активно тренирует дыхательную мускулатуру: диафрагма и другие дыхательные мышцы периодически сокращаются, имитируя вдох и выдох. Однако околоплодная жидкость при этом не поступает в легкие: голосовая щель у плода находится в сомкнутом состоянии.После родов поступление кислорода в организм новорожденного прекращается, так как пуповина перевязывается. Концентрация 02 в крови плода постепенно уменьшается. В то же время постоянно увеличивается содержание С02, что приводит к закислению внутренней среды организма. Эти изменения регистрируются хеморецепторами дыхательного центра, который расположен в продолговатом мозге. Они сигнализируют об изменении гомеостаза, что ведет к активации дыхательного центра. Последний посылает импульсы к дыхательным мышцам — возникает первый вдох. Голосовая щель раскрывается, и воздух устремляется в нижние дыхательные пути и далее — в альвеолы легких, расправляя их. Первый выдох сопровождается возникновением характерного крика новорожденного. На выдохе альвеолы уже не слипаются, так как этому препятствует сурфактант. У недоношенных детей, как правило, количество сурфактанта недостаточно для обеспечения нормальной вентиляции легких. Поэтому у них после рождения часто наблюдаются различные дыхательные расстройства.

Регуляция и саморегуляция дыхания. Значение рецепторного аппарата в регуляции дыхания

Основная роль в рефлекторной саморегуляции дыхания принадлежит механорецепторам легких. В зависимости от локализации и характера чувствительности выделяют три их вида:

1.Рецепторы растяжения. Находятся преимущественно в гладких мышцах трахеи и бронхов. Возбуждаются при растяжении их стенок. Обеспечивают смену фаз дыхания. 2.Ирритантные рецепторы. Расположены в эпителии слизистой трахеи и бронхов. Они реагируют на раздражающие вещества и пылевые частицы. Обеспечивают защитные дыхательные рефлексы. 3.Юкстакапиллярные рецепторы. Находятся в интерстициальной ткани альвеол и бронхов. Возбуждаются при ↑ давления в малом круге кровообращения, а также ↑ объема интерстициальной жидкости.

Важнейшим для дыхания является рефлекс Геринга-Брейера, При вдохе легкие растягиваются и возбуждаются рецепторы растяжения. Импульсы от них по афферентным волокнам блуждающих нервов поступают в бульбарный дыхательный центр. Они идут к β-респираторным нейронам, которые в свою очередь тормозят сс-респираторные. Вдох прекращается и начинается выдох. Данный рефлекс обеспечивает нормальную частоту и глубину дыхания, а также препятствует перерастяжению легких. Определенное значение в рефлекторной регуляции дыхания имеют проприорецепторы дыхательных мышц. При сокращении мышц импульсы от их проприорецепторов поступают к соответствующим мотонейронам дыхательных мышц. За счет этого регулируется сила сокращений мышц при каком-либо сопротивлении дыхательным движениям.

Физиологическое обоснование изменений дыхания при физической работе, повышенном и пониженном барометрическом давлении.

Поскольку насыщение артериальной крови кислородом при подъеме на высоту до 3000 м над уровнем моря составляет не менее 90 %, то в этих условиях незначительное снижение напряжения 02 в артериальной крови человека происходит за счет уменьшения содержания в крови физически растворенного кислорода. Это, тем не менее, обусловливает появление слабо выраженной гипоксемии и сопровождается незначительным увеличением вентиляции легких. Восхождение человека на высокую гору всегда сопряжено с усиленной мышечной деятельностью, повышением температуры тела, увеличением в плазме крови содержания катехоламинов. Эти факторы оказывают комплексное стимулирующее влияние на дыхание человека при восхождении на горную высоту. В результате слабо выраженная артериальная гипоксемия при участии периферических хеморецепторов увеличивает степень гиперпноэ у человека, обусловленное работой мышц. Повышенное содержание катехоламинов в плазме крови повышает чувствительность периферических хеморецепторов к гипоксемии и, усиливая активность периферических хеморецепторов, ведет к росту параметров внешнего дыхания. Наконец, повышение температуры тела человека при восхождении на высокие горы в результате мышечной деятельности также повышает чувствительность периферических хеморецепторов к гипоксемии. Повышение температуры тела при физической работе может стимулировать дыхание через усиление скорости метаболизма в организме, через периферические хеморецепторы и нейроны дыхательного центра. При этом периферические хеморецепторы являются основными источниками стимуляции вентиляции легких у человека при гипоксии. Поэтому при восхождении человека на высокую гору до высоты 3—3,5 км над уровнем моря усиление вентиляции обусловлено активацией механизмов гуморальной и нервной регуляции дыхания в пределах физиологической нормы.

При физической нагрузке потребление О2 и продукция СО2 возрастают в среднем в 15—20 раз. Одновременно усиливается вентиляция и ткани организма получают необходимое количество О2, а из организма выводится CO2. В момент начала мышечной работы вентиляция быстро увеличивается, однако в начальный период работы не происходит каких-либо существенных изменений рН и газового состава артериальной и смешанной венозной крови. Следовательно, в возникновении гиперпноэ в начале физической работы не участвуют периферические и центральные хеморецепторы как важнейшие чувствительные структуры дыхательного центра, чувствительные к гипоксии и к понижению рН внеклеточной жидкости мозга. Уровень вентиляции в первые секунды мышечной активности регулируется сигналами, которые поступают к дыхательному центру из гипоталамуса, мозжечка, лимбической системы и двигательной зоны коры большого мозга. Одновременно активность нейронов дыхательного центра усиливается раздражением проприоцепторов работающих мышц. Довольно быстро первоначальный резкий прирост вентиляции легких сменяется ее плавным подъемом до достаточно устойчивого состояния, или так называемого плато. В период «плато», или стабилизации вентиляции легких, происходит снижение Рао2 и повышение Расо2 крови, усиливается транспорт газов через аэрогематический барьер, начинают возбуждаться периферические и центральные хеморецепторы. В этот период к нейрогенным стимулам дыхательного центра присоединяются гуморальные воздействия, вызывающие дополнительный прирост вентиляции в процессе выполняемой работы. При тяжелой физической работе на уровень вентиляции будут влиять также повышение температуры тела, концентрация катехоламинов, артериальная гипоксия и индивидуально лимитирующие факторы биомеханики дыхания.Состояние «плато» наступает в среднем через 30 с после начала работы или изменения интенсивности уже выполняемой работы. В соответствии с энергетической оптимизацией дыхательного цикла повышение вентиляции при физической нагрузке происходит за счет различного соотношения частоты и глубины дыхания. При очень высокой легочной вентиляции поглощение О2 дыхательными мышцами сильно возрастает. Это обстоятельство ограничивает возможность выполнять предельную физическую нагрузку. Окончание работы вызывает быстрое снижение вентиляции легких до некоторой величины, после которой происходит медленное восстановление дыхания до нормы.

10.Защитные дыхательные рефлексы.

Раздражение афферентных нервов может вызывать учащение и усиление дыхательных движений или же замедление и даже полную остановку дыхания. При вдыхании воздуха с примесью аммиака, хлора и других остро пахнущих веществ наступает задержка дыхательных движений. Рефлекторная остановка дыхания сопровождает каждый акт глотания. Эта реакция предохраняет дыхательные пути от попадания пищи. К защитным дыхательным рефлексам относится кашель, чихание, сморкание, зевота.

Кашель — рефлекторный акт, возникающий при раздражении рецепторов дыхательных путей, плевры и органов брюшной полости инородными частицами, экссудатом, газовыми смесями. Это усиленный выдыхаемый толчок при закрытой голосовой щели, необходимый для удаления из воздухоносных путей посторонних тел и выделений (пыль, слизь).Чихание — непроизвольный выдыхаемый толчок при открытом носоглоточном пространстве, способствующий удалению посторонних тел и выделений из полости носа. При чихании очищаются носовые ходы.Сморкание — можно рассматривать как замедленное и произвольно совершаемое чихание. Зевота — продолжительное глубокое вдыхание при открытом рте, зеве и голосовой щели

Механизм первого вдоха новорожденного — Студопедия

У родившегося ребенка после перевязки пуповины прекращается газообмен через пупочные сосуды, контактирующие в плаценте с кровью матери. В крови новорожденного накапливается углекислый газ, который, так же как и недостаток кислорода, гуморально возбуждает его дыхательный центр и вызывает первый вдох.

Рефлекторная регуляция дыхания осуществляется постоянными и непостоянными рефлекторными влияниями на функцию дыхательного центра.

Постоянные рефлекторные влияния возникают в результате раздражения следующих рецепторов:

1) механорецепторов альвеол – рефлекс Э. Геринга — И. Брейера;

2) механорецепторов корня легкого и плевры — плевропульмональный рефлекс;

3) хеморецепторов сонных синусов — рефлекс К. Гейманса;

4) проприорецепторов дыхательных мышц.

Рефлекс Э. Геринга — И. Брейера называют рефлексом торможения вдоха при растяжении легких. Суть его: при вдохе в легких возникают импульсы, рефлекторно тормозящие вдох и стимулирующие выдох, а при выдохе — импульсы, рефлекторно стимулирующие вдох. Он является примером регуляции по принципу обратной связи. Перерезка блуждающих нервов выключает этот рефлекс, дыхание становится редким и глубоким. У спинального животного, у которого произведена перерезка спинного мозга на границе с продолговатым, после исчезновения спинального шока дыхание и температура тела не восстанавливаются совсем.

Плевропульмональный рефлекс возникает при возбуждении механорецепторов легких и плевры при растяжении последних. В конечном итоге он изменяет тонус дыхательных мышц, увеличивая или уменьшая дыхательный объем легких.

Рефлекс К. Гейманса заключается в рефлекторном усилении дыхательных движений при повышении напряжения СО2 в крови, омывающей

сонные синусы.

К дыхательному центру постоянно поступают нервные импульсы от проприорецепторов дыхательных мышц, которые при вдохе тормозят активность нейронов вдоха и способствуют наступлению выдоха.

Непостоянные рефлекторные влияния на активность дыхательного центра связаны с возбуждением экстеро- и интерорецепторов:

слизистой оболочки верхних дыхательных путей;

температурных и болевых рецепторов кожи;

проприорецепторов скелетных мышц.

Например, при вдыхании аммиака, хлора, дыма и т.д. наблюдается Рефлекторный спазм голосовой щели и задержка дыхания; при раздражении слизистой оболочки носа пылью — чихание; гортани, трахеи, бронхов-кашель.

Кора большого мозга, посылая импульсы к дыхательному центру принимает активное участие в регуляции нормального дыхания. Именно благодаря коре осуществляется приспособление дыхания при разговоре пении, спорте, трудовой деятельности человека. Она участвует в выработке условных дыхательных рефлексов, в изменении дыхания при внушении и т.д. Так, например, если человеку, находящемуся в состоянии гипнотического сна, внушить, будто он выполняет тяжелую физическую работу, дыхание усиливается, несмотря на то, что он продолжает оставаться в состоянии полного физического покоя.

Первый вдох ребенка, причины его возникновения. Характеристика первого вдоха. Особенности дыхания у новорожденных и детей раннего возраста

Во внутриутробном периоде развития легкие не являются органом внешнего дыхания плода, эту функцию выполняет плацента. Но задолго до рождения появляются дыхательные движения, которые необходимы для нормального развития легких. Легкие до начала вентиляции заполнены жидкостью (около 100 мл).

Рождение вызывает резкие изменения состояния дыхательного центра, приводящие к началу вентиляции. Первый вдох наступает через 15-70 сек после рождения, обычно после пережатия пуповины, иногда – до него, т.е. сразу после рождения. Факторы, стимулирующие первый вдох:

1) Наличие в крови гуморальных раздражителей дыхания: СО2, Н+ и недостаток О2. В процессе родов, особенно после перевязки пуповины, напряжение СО2 и концентрация Н+ возрастают, усиливается гипоксия. Но сами по себе гиперкапния, ацидоз и гипоксия не объясняют наступления первого вдоха. Возможно, что у новорожденных небольшие уровни гипоксии могут возбуждать дыхательный центр, действуя непосредственно на ткань мозга.

2) Не менее важный фактор, стимулирующий первый вдох, — резкое усиление потока афферентных импульсов от рецепторов кожи (холодовых, тактильных), проприорецепторов, вестибулорецепторов, наступающее в процессе родов и сразу после рождения. Эти импульсы активируют ретикулярную формацию ствола мозга, которая повышает возбудимость нейронов дыхательного центра.

3) Стимулирующим фактором является устранение источников торможения дыхательного центра. Раздражение жидкостью рецепторов, расположенных в области ноздрей, сильно тормозит дыхание (рефлекс «ныряльщика»). Поэтому сразу при рождении головки плода из родовых путей, акушеры удаляют слизь и оклоплодные воды из воздухоносных путей.

Таким образом, возникновение первого вдоха – результат одновременного действия ряда факторов.

Первый вдох новорожденного характеризуется сильным возбуждением инспираторных мышц, прежде всего диафрагмы. В 85 % случаев первый вдох более глубокий, чем последующие, первый дыхательный цикл более длительный. Происходит сильное снижение внутриплеврального давления. Это необходимо для преодоления силы трения между жидкостью, находящейся в воздухоносных путях и их стенкой, а также для преодоления силы поверхностного натяжения альвеол на границе жидкость – воздух после попадания в них воздуха. Длительность первого вдоха 0,1–0,4 сек., а выдоха в среднем 3,8 сек. Выдох происходит на фоне суженной голосовой щели и сопровождается криком. Объем выдыхаемого воздуха меньше, чем вдыхаемого, что обеспечивает начало формирования ФОЕ. ФОЕ увеличивается от вдоха к вдоху. Аэрация легких обычно заканчивается ко 2-4 дню после рождения. ФОЕ в этом возрасте составляет около 100 мл. С началом аэрации начинается функционировать малый круг кровообращения. Жидкость, оставшаяся в альвеолах, всасывается в кровеносное русло и лимфу.

У новорожденных ребра расположены с меньшим наклоном, чем у взрослых, поэтому сокращения межреберных мышц менее эффективно изменяют объем грудной полости. Спокойное дыхание у новорожденных является диафрагмальным, инспираторные мышцы работают только при крике и одышке.

Новорожденные всегда дышат носом. Частота дыхания вскоре после рождения в среднем около 40 в минуту. Воздухоносные пути у новорожденных узкие, их аэродинамическое сопротивление в 8 раз выше, чем у взрослых. Легкие мало растяжимы, но податливость стенок грудной полости высокая, результатом этого являются низкие величины эластической тяги легких. Для новорожденных характерен относительно небольшой резервный объем вдоха и относительно большой резервный объем выдоха. Дыхание новорожденных нерегулярно, серии частых дыханий чередуются более редкими, 1-2 раза в 1 минуту возникают глубокие вздохи. Могут наступать задержки дыхания на выдохе (апноэ) до 3 и более секунд. У недоношенных может наблюдаться дыхание типа Чейн-Стокса. Деятельность дыхательного центра координируется с активностью центров сосания и глотания. При кормлении частота дыхания обычно соответствует частоте сосательных движений.

Возрастные изменения дыхания:

После рождения до 7-8 лет идут процессы дифференцировки бронхиального дерева и увеличения количества альвеол (особенно в первые три года). В подростковом возрасте происходит увеличение объема альвеол.

Минутный объем дыхания увеличивается с возрастом почти в 10 раз. Но для детей в целом характерен высокий уровень вентиляции легких, приходящийся на единицу массы тела (относительной МОД). Частота дыхания с возрастом уменьшается, особенно сильно в течение первого года после рождения. С возрастом ритм дыхания становиться более стабильным. У детей длительность вдоха и выдоха почти равны. Увеличение продолжительности выдоха у большинства людей происходит в подростковом возрасте.

С возрастом совершенствуется деятельность дыхательного центра, развиваются механизмы, обеспечивающие четкую смену дыхательных фаз. Постепенно формируется способность детей к произвольной регуляции дыхания. С конца первого года жизни дыхание участвует в речевой функции.

Механизм первого вдоха новорожденного — МегаЛекции

Дыхательным центром называется совокупность нейронов, обеспечивающих деятельность аппарата дыхания и его приспособление к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Эти нейроны находятся в спинном, продолговатом мозге, варолиевом мосту, гипоталамусе и коре большого мозга. Основной структурой, задающей ритм и глубину Дыхания, является продолговатый мозг, который посылает импульсы к мотонейронам спинного мозга, иннервирующим дыхательные мышцы. Мост, гипоталамус и кора контролируют и корригируют автоматическую Деятельность нейронов вдоха и выдоха продолговатого мозга.

Дыхательный центр продолговатого мозга является парным, симметрично расположенным на дне ромбовидной ямки образованием. В его состав входят две группы нейронов: инспираторные, обеспечивающие вдох, и экспираторные, обеспечивающие выдох. Между этими нейронами существуют реципрокные (сопряженные) соотношения. Это значит, что возбуждение нейронов вдоха сопровождается торможением нейронов выдоха и, наоборот, возбуждение нейронов выдоха сочетается с торможением нейронов вдоха. Мотонейроны, иннервирующие диафрагму, расположены в III-IV шейных сегментах, иннервирующие межреберные дыхательные мышцы, — в Ш-ХН грудных сегментах спинного мозга.

Дыхательный центр очень чувствителен к избытку углекислого газа, который является его главным естественным возбудителем. При этом избыток СО2 действует на дыхательные нейроны как непосредственно (через кровь и спинномозговую жидкость), так и рефлекторно (через хеморецепторы сосудистого русла и продолговатого мозга).

Роль СО2 в регуляции дыхания выявляется при вдыхании газовых смесей, содержащих 5-7% СО2. При этом происходит увеличение легочной вентиляции в 6-8 раз. Вот почему при угнетении функции дыхательного центра и остановке дыхания наиболее эффективным является вдыхание не чистого О2, а карбогена, т.е. смеси 5-7% СО2 и 95-93% О2. Повышенное содержание и напряжение кислорода в среде обитания, крови и тканях организма (гипероксия) может привести к угнетению дыхательного центра.

После предварительной гипервентиляции, т.е. произвольного увеличения глубины и частоты дыхания, обычная 40-секундная задержка дыхания может возрасти до 3-3,5 минут, что указывает не только на увеличение количества кислорода в легких, но и на уменьшение СО2 в крови и снижение возбуждения дыхательного центра вплоть до остановки дыхания. При мышечной работе в тканях и крови возрастает количество молочной кислоты, СО2, которые являются мощными стимуляторами дыхательного центра. Снижение напряжения СО2 в артериальной крови (гипоксемия) сопровождается увеличением вентиляции легких (при подъеме на высоту, при легочной патологии).

Механизм первого вдоха новорожденного

У родившегося ребенка после перевязки пуповины прекращается газообмен через пупочные сосуды, контактирующие в плаценте с кровью матери. В крови новорожденного накапливается углекислый газ, который, так же как и недостаток кислорода, гуморально возбуждает его дыхательный центр и вызывает первый вдох.

Рефлекторная регуляция дыхания осуществляется постоянными и непостоянными рефлекторными влияниями на функцию дыхательного центра.

Постоянные рефлекторные влияния возникают в результате раздражения следующих рецепторов:

1) механорецепторов альвеол – рефлекс Э. Геринга — И. Брейера;

2) механорецепторов корня легкого и плевры — плевропульмональный рефлекс;

3) хеморецепторов сонных синусов — рефлекс К. Гейманса;

4) проприорецепторов дыхательных мышц.

Рефлекс Э. Геринга — И. Брейера называют рефлексом торможения вдоха при растяжении легких. Суть его: при вдохе в легких возникают импульсы, рефлекторно тормозящие вдох и стимулирующие выдох, а при выдохе — импульсы, рефлекторно стимулирующие вдох. Он является примером регуляции по принципу обратной связи. Перерезка блуждающих нервов выключает этот рефлекс, дыхание становится редким и глубоким. У спинального животного, у которого произведена перерезка спинного мозга на границе с продолговатым, после исчезновения спинального шока дыхание и температура тела не восстанавливаются совсем.

Плевропульмональный рефлекс возникает при возбуждении механорецепторов легких и плевры при растяжении последних. В конечном итоге он изменяет тонус дыхательных мышц, увеличивая или уменьшая дыхательный объем легких.

Рефлекс К. Гейманса заключается в рефлекторном усилении дыхательных движений при повышении напряжения СО2 в крови, омывающей

сонные синусы.

К дыхательному центру постоянно поступают нервные импульсы от проприорецепторов дыхательных мышц, которые при вдохе тормозят активность нейронов вдоха и способствуют наступлению выдоха.

Непостоянные рефлекторные влияния на активность дыхательного центра связаны с возбуждением экстеро- и интерорецепторов:

слизистой оболочки верхних дыхательных путей;

температурных и болевых рецепторов кожи;

проприорецепторов скелетных мышц.

Например, при вдыхании аммиака, хлора, дыма и т.д. наблюдается Рефлекторный спазм голосовой щели и задержка дыхания; при раздражении слизистой оболочки носа пылью — чихание; гортани, трахеи, бронхов-кашель.

Кора большого мозга, посылая импульсы к дыхательному центру принимает активное участие в регуляции нормального дыхания. Именно благодаря коре осуществляется приспособление дыхания при разговоре пении, спорте, трудовой деятельности человека. Она участвует в выработке условных дыхательных рефлексов, в изменении дыхания при внушении и т.д. Так, например, если человеку, находящемуся в состоянии гипнотического сна, внушить, будто он выполняет тяжелую физическую работу, дыхание усиливается, несмотря на то, что он продолжает оставаться в состоянии полного физического покоя.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

рисунок 218

рисунок 219

рисунок 220

рисунок 221

рисунок 222

рисунок 223

рисунок 224

рисунок 225

рисунок 226

рисунок 227

рисунок 228

рисунок 229

рисунок 230

рисунок 231

рисунок 232

рисунок 233

рисунок 234

рисунок 235

рисунок 236

Контрольные вопросы

1. Обзор дыхательной системы. Значение дыхания.

2. Полость носа.

3. Гортань.

4. Трахея и бронхи.

5. Строение легких и плевры.

6. Дыхательный цикл. Механизмы вдоха и выдоха.

7. Легочные объемы. Легочная вентиляция.

8. Газообмен в лёгких и транспорт кислорода и углекислого газа кровью.

9. Дыхательный центр и механизмы регуляции дыхания.

Механизм первого вдоха новорожденного.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Персональный сайт — дыхательная

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

1.Этапы формирования дыхательной системы, созревания сурфактанта. Механизм первого вдоха. Пороки развития лёгких.

Развитие органов дыхания начинается на 3-й неделе эмбрионального развития и продолжается в течение длительного времени после рождения ребенка. На 3-й неделе эмбриогенеза из шейного отдела энтодермальной трубки появляется выпячивание, которое быстро растет, а на каудаль-ном отделе его возникает колбовидное расширение. На 4-й неделе оно делится на правую и левую части — будущее правое и левое легкие, — каждая из которых древообразно ветвится. Образовавшиеся выпячивания врастают в окружающую мезенхиму, продолжая делиться, на концах их появляются шаровидные расширения — зачатки бронхов — все более мелкого калибра. На 6-й неделе формируются долевые бронхи, на 8—10-й — сегментарные. Типичное для взрослого человека число воздухоносных путей образуется уже к концу 16-й недели развития плода. Из этого энтодермального зачатка образуется эпителий легких и дыхательных путей. Гладкомышечные волокна и хрящи бронхов формируются из мезодермальной мезенхимы (формирование хрящевого каркаса трахеи и бронхов начинается с 10-й недели развития плода). Это так называемая псевдожелезистая стадия развития легких. К нижним долям легких подходит большее число бронхов, воздухоносные пути которых имеют большую протяженность по сравнению с верхними.

Каналикулярная фаза (реканализации) — 16—26-я недели — характеризуется образованием просвета в бронхах, продолжением развития и васкуляризацией будущих респираторных отделов легкого. Завершающая фаза (альвеолярная) — период образования альвеол — начинается с 24-й недели, к рождению не заканчивается, образование альвеол продолжается и в постнатальном периоде. К моменту рождения в легких плода насчитывается около 70 млн. первичных альвеол.

Плод совершает «дыхательные» движения с конца I триместра внутриутробного

развития. Легкие плода секретируют жидкость (у доношенного перед рождением до

300 мл в сутки), поступающую в околоплодные воды. Благодаря тому, что «дыхатель-

ные» движения плода совершаются при закрытой голосовой щели, околоплодная жид-

кость в легкие не попадает и по уровню и соотношению лецитина и сфингомиелина

в околоплодной жидкости можно судить о зрелости легких (синтеза сурфактанта).

Сурфактант — поверхностно-активное вещество, синтезируемое ал ьиеолоцитами

II типа и клетками Клара, препятствующее спадению альвеол на выдохе, участвующее в

регуляции микроциркуляции в легких и обладающее бактерицидной активностью.

8-10% сухого вещества сурфактанта — белки А, В, С, а 90% — липиды, из них

70% — фосфатидилхолин (лецитин). Установлено, что система синтеза сурфактанта (как

протеинов А и В, так и лецитина) созревает на 35—36-й неделе гестацнн и у детей, рож-

денных до срока, дефицит или дефект синтеза сурфактанта — ведущая причина легочной

патологии в раннем неонатальном периоде (синдром дыхательных рас-

стройств— СДР).

Известно, что дыхательные движения у плода возникают на 13-й неделе внутриутробного периода. Однако они происходят при закрытой голосовой щели. В период родов нарушается трансплацентарное кровообращение, а при пережатии пуповины у новорожденного — его полное прекращение, что вызывает значительное снижение парциального давления кислорода (рО2), повышение рСО2, снижение рН. В связи с этим возникает импульс от рецепторов аорты и сонной артерии к дыхательному центру, а также изменение соответствующих параметров среды вокруг самого дыхательного центра.

Резкое изменение температуры и влажности вследствие перехода от внутриутробного окружения к пребыванию в атмосфере воздуха в комнате является дополнительным импульсом для дыхательного центра. Меньшее значение, вероятно, имеет тактильная рецепция при прохождении по родовым путям и во время приема новорожденного.

Сокращение диафрагмы создает отрицательное внутригрудное давление, что облегчает вхождение воздуха в дыхательные пути. Более значительное сопротивление вдыхаемому воздуху оказывают поверхностное натяжение в альвеолах и вязкость жидкости, находящейся в легких. Силы поверхностного натяжения в альвеолах уменьшаются сурфактантом.

Регуляция дыхания осуществляется дыхательным центром, расположенным в ретикулярной формации ствола мозга в области дна IV желудочка. Дыхательный центр состоит из трех частей: медуллярной, которая начинает и поддерживает чередование вдоха и выдоха.

Апноэтической, которая вызывает длительный инспираторный спазм (расположена на уровне средней и нижней части моста мозга). Пневмотаксической, которая оказывает тормозящее влияние на апноэтическую часть (расположена на уровне верхней части моста мозга).

Регуляция дыхания осуществляется центральными и периферическими хеморецепторами, причем центральные хеморецепторы являются основными (в 80%) в регуляции дыхания. Центральные хеморецепторы более чувствительны к изменению рН, и их главная функция состоит в поддержании постоянства Н+ ионов в спинномозговой жидкости. СО2 свободно диффундирует через гематоэнцефалический барьер. Нарастание концентрации Н+ в спинномозговой жидкости стимулирует вентиляцию. Периферические хемо- и барорецепторы, особенно каротидные и аортальные, чувствительны к изменению содержания кислорода и углекислого газа. Они функционально активны к рождению ребенка.

В то же время пневмотаксическая часть дыхательного центра созревает лишь на протяжении первого года жизни, чем и объясняется выраженная аритмичность дыхания. Апноэ наиболее часты и длительны у недоношенных детей, причем, чем ниже масса тела, тем чаще и длительнее апноэ..

Пороки легких могут быть следствием кок неправильного их формирования в антенатальном периоде, так и результатом влияния патологических факторов на незрелую, развивающуюся бронхолегочную систему в первые годы постиатального периода. Процесс дифференциации различных систем (бронхиальная, альвеолярная, нервная и др.) начинается с момента первого вдоха и продолжается до 7—10-летнего возраста..

Пороки развития трахеоброихиального дерева и легочной паренхимы:

— Агенезия и аплазия легкого или доли

— Гипоплазия легкого или доли

— Трахеальный бронх и дивертикул трахеи

— Трахеальные свищи, стенозы

— Трахеобронхомегалия и дивертикулы бронхов

— Секвестрация

— Врожденная эмфизема

— Кисты (одиночные и множественные)

Пороки развития сосудов легких:

— Агенезия и гипоплазия артерий и вен

— Артерновенозные аневризмы и свищи

2 Анатомо-морфологические и функциональные особенности верхних дыхательных пу-

тей у детей. Их связь с возрастными особенностями патологических состояний. Син-

дром крупа.

Органы дыхания у детей имеют относительно меньшие размеры и отличаются незаконченностью анатомо-гистологичес-кого развития. Нос ребенка раннего возраста относительно мал, носовые ходы узкие, нижний носовой ход отсутствует. Слизистая оболочка носа нежная, относительно сухая, богата кровеносными сосудами. Вследствие узости носовых ходов и обильного кровоснабжения их слизистой оболочки даже незначительное воспаление вызывает у маленьких детей затруднение дыхания через нос. Дыхание же через рот у детей первого полугодия жизни невозможно, так как большой язык оттесняет надгортанник кзади. Особенно узким у детей раннего возраста является выход из носа — хоаны, что часто является причиной длительного нарушения у них носового дыхания.

Придаточные пазухи носа у детей раннего возраста развиты очень слабо или совсем отсутствуют. По мере того как увеличиваются в размерах лицевые кости (верхняя челюсть) и прорезываются зубы, возрастают длина и ширина носовых ходов, объем придаточных пазух носа. К 2 годам появляется лобная пазуха, увеличивается в объеме гайморова полость. К 4 годам появляется нижний носовой ход. Этими особенностями объясняется редкость таких заболеваний, как гайморит, фронтит, этмоидит, в раннем детском возрасте. Из-за недостаточного развития пещеристой ткани у детей раннего возраста слабо согревается вдыхаемый воздух, в связи с этим детей нельзя выносить на улицу при температуре ниже -10° С. Пещеристая ткань хорошо развивается к 8—9 годам, этим объясняется относительная редкость кровотечений из носа у детей 1-го года жизни. Широкий носослезный проток с недоразвитыми клапанами способствует переходу воспаления из носа на слизистую оболочку глаз. Проходя через нос, атмосферный воздух согревается, увлажняется и очищается. В полость носа выделяется 0,5—1 л слизи в сутки. Каждые 10 мин носоглотку проходит новый слой слизи, которая содержит бактерицидные вещества (лизоцим, комплемент и др.), секреторный иммуноглобулин А.

Глотка у детей относительно узкая и имеет более вертикальное направление, чем у взрослых. Лимфоглоточное кольцо у новорожденных развито слабо. Глоточные миндалины становятся видимыми лишь к концу 1 -го года жизни. Поэтому ангины у детей до 1 года бывают реже, чем у более старших детей. К 4—10 годам миндалины уже развиты хорошо, и может легко возникать их гипертрофия. В пубертатном периоде миндалины начинают претерпевать обратное развитие. Миндалины являются как бы фильтром для микробов, но при частых воспалительных процессах в них может формироваться очаг хронической инфекции, вызывающий общую интоксикацию и сенсибилизацию организма. Разрастание аденоидов (носоглоточной миндалины) наиболее выражено у детей с аномалиями конституции, в частности с лимфатико-гипопластическим диатезом. При значительном увеличении аденоидов — 1,5—2-й степени — их удаляют, так как у детей нарушается носовое дыхание (дети дышат открытым ртом — воздух не очищается и не согревается носом, и поэтому они часто болеют простудными заболеваниями), изменяется форма лица (аденоидное лицо), дети становятся рассеянными (дыхание ртом отвлекает внимание), ухудшается их успеваемость. При дыхании ртом нарушается также осанка, аденоиды способствуют формированию неправильного прикуса.

Евстахиевы трубы у детей раннего возраста широкие, и при горизонтальном положении ребенка патологический процесс из носоглотки легко распространяется на среднее ухо, вызывая развитие среднего отита.

Острый стенозирующий ларинготрахеит (синдром крупа) — воспаление слизистой оболочки гортани и трахеи с явлениями стеноза из-за отёка в подсвязочном пространстве и рефлекторного спазма гортани. Заболевание чаще развивается у детей до 3 лет.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Острое респираторное вирусное заболевание (ОРВИ).

Бактериальные инфекции (эпиглоттит).

Анафилактические реакции немедленного типа.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Вирусное поражение гортани проявляется лающим кашлем и дисфонией.

Опасность представляет прогрессирующее сужение просвета гортани.

Симптомы ларинготрахеита появляются внезапно, на фоне ОРВИ с повышенной температурой, чаще в течение первых трёх суток заболевания.

Выделяют 4 степени тяжести стеноза.

I степень (компенсированный стеноз). Состояние средней тяжести, сознание ясное. Ребёнок беспокоен, периодически возникает инспираторная одышка, лающий кашель. Отмечают осиплость голоса. Кожные покровы обычной окраски. ЧСС превышает возрастную норму на 5—10%.

II степень (субкомпенсированный стеноз). Состояние тяжёлое, ребёнок возбуждён. Характерны стридорозное дыхание, грубый лающий кашель, инспираторная одышка с втяжением яремной ямки и других уступчивых мест грудной клетки. Голос сиплый. Выявляют бледность и цианоз кожи и слизистых оболочек, ЧСС превышает возрастную норму на 10—15%.

III степень (декомпенсированный стеноз). Состояние очень тяжёлое.

Ребёнок возбужден или заторможен, сознание спутанное. Отмечают резкую инспираторную одышку с участием вспомогательной мускулатуры, выдох укорочен. Кожа и слизистые оболочки бледные, землистой окраски, характерны акроцианоз, холодный пот. Развиваются симптомы недостаточности кровообращения: мраморность кожи, ЧСС превышает норму более чем на 15%, глухость сердечных тонов, частый аритмичный пульс, увеличение печени.

IV степень (асфиксия). Состояние крайне тяжёлое, сознание отсутствует, зрачки расширены, часто появляются судороги. Дыхание поверхностное. Кожные покровы цианотичны. Грозным признаком служит брадикардия, которая предшествует остановке сердца.

Круп может осложняться бактериальным нисходящим трахеобронхитом и пневмонией. Заболевание чаще не бывает тяжелее I—II степени, состояние спонтанно улучшается через 1—3 дня.

Рецидивирующий круп наблюдают чаще у детей с атопией, он часто сочетается с приступом бронхиальной астмы. Возникая также на фоне ОРВИ, круп очень быстро прогрессирует, поэтому наличие крупа в анамнезе тре-бует более энергичного лечения ребёнка.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Необходимо исключить дифтерийный круп, который развивается более постепенно, без симптомов ОРВИ.

Стеноз гортани при эпиглоттите (бактериальном, чаще вызванном гемофильной палочкой типа b, воспалении надгортанника) протекает с высокой температурой, наличием выраженного токсикоза и ухудшением проходимости гортани в положении лёжа на спине, а также отсутствием лающего кашля. В 25% случаев одновременно развивается пневмония.

Отёк гортани при анафилактических реакциях развивается внезапно, в течение нескольких минут после контакта с аллергеном (пищевым, ядом насекомого, инъекцией вакцины или ЛС, например пенициллина). Круп следует дифференцировать также с врождённым стридором (сужением гортани), возникающим обычно из-за врождённой мягкости надгортанника или хрящей гортани, реже с сужениями трахеи(сдав-ление, трахеомаляция). Затруднения вдоха появляются обычно сразу после рождения, но усиливаются во время ОРВИ.

Принято различать истинный и ложный круп. Истинный круп наблюдается только при дифтерии и характеризуется распространением воспалительного процесса на область голосовых связок. Ложный круп наблюдается при всех остальных ОРЗ (например, грипп, парагрипп). При ложном крупе воспалительный процесс захватывает не только область голосовых связок, но и слизистую гортани, располагающуюся ниже, вплоть до трахеи и бронхов.

3 Анатомо-морфологические и функциональные особенности нижних дыхательных пу-

тей. Их связь с возрастными особенностями патологии.

Гортань у детей раннего возраста имеет воронкообразную форму (позже — цилиндрическую) и расположена несколько выше, чем у взрослых (на уровне 4-го шейного позвонка у ребенка и 6-го шейного позвонка — у взрослого). Гортань относительно длиннее и уже, чем у взрослых, хрящи ее очень податливы. Ложные голосовые связки и слизистая оболочка нежные, богаты кровеносными и лимфатическими сосудами, эластическая ткань развита слабо. Голосовая щель у детей узкая. Голосовые связки у детей раннего возраста короче, чем у старших, поэтому у них высокий голос. С 12 лет голосовые связки у мальчиков становятся длиннее, чем у девочек. Указанные особенности гортани объясняют легкое развитие у детей стенотических явлений даже при умеренных воспалительных изменениях слизистой оболочки гортани. Большое значение имеет также повышенная нервно-мышечная возбудимость маленького ребенка. Осиплость голоса, отмечаемая часто у маленьких детей после крика, чаще зависит не от воспалительных явлений, а от слабости легко утомляемых мышц голосовых связок.

Трахея у новорожденных воронкообразной формы, просвет ее узок, задняя стенка имеет более широкую фиброзную часть, стенки более податливы, хрящи мягкие, легко сдавливаются. Слизистая оболочка ее нежная, богата кровеносными сосудами и суховата вследствие недостаточного развития слизистых желез, эластическая ткань развита слабо. Секреция желез обеспечивает слой слизи на поверхности трахеи толщиной 5 мкм, скорость продвижения которого — 10—15 мм/мин (обеспечивается ресничками — 10—30 ресничек на 1 мкм2). Рост трахеи происходит параллельно с ростом туловища, наиболее интенсивно — на 1-м году жизни и в пубертатном периоде. Особенности строения трахеи у детей приводят при воспалительных процессах к легкому возникновению стенотических явлений, определяют частые изолированные (трахеиты), комбинированные с поражением гортани (ларинготрахеиты) или бронхов (трахеоброн-хиты) поражения. Кроме того, в связи с подвижностью трахеи может происходить ее смещение при одностороннем процессе (экссудат, опухоль).

Бронхи к рождению достаточно хорошо сформированы. Рост бронхов интенсивен на 1-м году жизни и в пубертатном периоде. Слизистая оболочка их богато васкуляризирована, покрыта слоем слизи, которая продвигается со скоростью 3—10 мм/мин, в бронхиолах медленнее — 2—3 мм/мин. Правый бронх является как бы продолжением трахеи, он короче и шире левого. Этим объясняется частое попадание инородного тела в правый главный бронх. Бронхи узкие, хрящи их мягкие. Мышечные и эластические волокна у детей 1-го года жизни развиты еще недостаточно. Нежность слизистой оболочки бронхов, узость их просвета объясняют частое возникновение у детей раннего возраста бронхиолитов с синдромом полной или частичной обструкции.

Легкие у новорожденных весят около 50 г, к 6 мес масса их удваивается, к году утраивается, к 12 годам увеличивается в 10 раз, к 20 годам — в 20 раз. Легочные щели выражены слабо. У новорожденных легочная ткань менее воздушна, с обильным развитием кровеносных сосудов и соединительной ткани в перегородках ацинусов и недостаточным количеством эластической ткани. Последнее обстоятельство объясняет относительно легкое возникновение эмфиземы при различных легочных заболеваниях. Слабым развитием эластической ткани отчасти объясняется склонность детей раннего возраста к ателектазам, чему способствуют также недостаточная экскурсия грудной клетки, узость бронхов. Этому же способствует недостаточная продукция сурфактанта, прежде всего у недоношенных детей. Особенно легко возникают ателектазы в задненижних отделах легких, так как эти отделы особенно плохо вентилируются в связи с тем, что ребенок почти все время лежит на спине, и легко возникает застой крови. Ацинусы недостаточно дифференцированы. В процессе постнатального развития образуются альвеолярные ходы с типичными альвеолами. Их количество быстро увеличивается в течение 1-го года и продолжает нарастать до 8 лет. Это приводит к увеличению дыхательной поверхности. Количество альвеол у новорожденных (24 млн.) в 10—12 раз, а их диаметр (0,05 мм) — в 3—4 раза меньше, чем у взрослых (0,2—0,25 мм). Количество крови, протекающее через легкие в единицу времени, у детей больше, чем у взрослых, что создает у них наиболее благоприятные условия для газообмена.

Формирование структуры легких происходит в зависимости от развития бронхов. После разделения трахеи на правый и левый главные бронхи каждый из них делится на долевые бронхи, которые подходят к каждой доле легкого. Затем долевые бронхи делятся на сегментарные. Каждый сегмент имеет самостоятельную вентиляцию, концевую артерию и межсегментарные перегородки из эластической соединительной ткани. Сегментарное строение легких уже хорошо выражено у новорожденных. В правом легком различаются 10 сегментов, в левом — 9. Верхние левая и правая доли делятся на три сегмента — 1, 2 и 3-й, средняя правая доля — на два сегмента — 4-й и 5-й. В левом легком средней доле соответствует язычковая, также состоящая из двух сегментов — 4-го и 5-го. Нижняя доля правого легкого делится на пять сегментов — 6, 7, 8, 9 и 10-й, левого легкого — на четыре сегмента — 6, 8, 9 и 10-й. У детей пневмонический процесс наиболее часто локализуется в определенных сегментах (6, 2, 10, 4, 5-м), что связано с особенностями аэрации, дренажной функцией бронхов, эвакуацией из них секрета и возможного попадания инфекции.

Внешнее дыхание, то есть обмен газов между атмосферным воздухом и кровью капилляров легких, осуществляется посредством простой диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану вследствие разницы парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе и венозной крови, притекающей по легочной артерии в легкие из правого желудочка. По сравнению со взрослыми у детей раннего возраста имеются выраженные отличия внешнего дыхания в связи с развитием ацинусов, многочисленными анастомозами между бронхиальными и пульмональными артериями, капиллярами.

Глубина дыхания у детей значительно меньше, чем у взрослых. Это объясняется небольшой массой легких и особенностями строения грудной клетки. Грудная клетка у детей 1-го года жизни как бы находится в состоянии вдоха в связи с тем, что переднезадний ее размер приблизительно равен боковому, ребра от позвоночника отходят почти под прямым углом. Это обусловливает диафрагмальный характер дыхания в этом возрасте. Переполненный желудок, вздутие кишечника ограничивают подвижность грудной клетки. С возрастом она из инспираторного положения постепенно переходит в нормальное, что является предпосылкой для развития грудного типа дыхания.

4 Синдром бронхита.

Признак | Бронхит | Бронхиолит | Респираторный аплергоз | Пневмония |

Этиология | Парагрипп, аденовирус, корь, коклюш | PC-вирус, парагрипп, аденовирус | Аллергены пыльцевые и пищевые, бактериальные | Бактериально-вирусные ассоциации |

Температура тела | Субфебрильная или нормальная | Умеренно повышенная или нормальная | Субфебрильная или нормальная | Высокая (39— 40°С) |

Токсикоз | Умеренный или отсутствует | Значительный | Отсутствует | Резко или умеренно выраженный |

Эксикоз | Отсутствует | Может быть | Отсутствует | Может быть |

Одышка | Умеренная | Значительная | Умеренная | Выраженная |

Кашель | Вначале сухой, затем влажный- | Коклюшеподобный, без репризов | Сухой, спастический, часто навязчивый | Короткий, отрывистый, иногда болезненный (при вовлечении плевры) |

Перкуссия | Без изменений | «Коробочный» звук | «Коробочный» звук | Локальные участки укорочения |

Аускультация | Удлинение вдоха, обилие сухих, разнокалиберных хрипов на всем протяжении грудной клетки | Множество мелкопузырчатых хрипов на высоте вдоха, сухих и разнокалиберных влажных хрипов, изменяющихся при кашле | Периодически сухие, свистящие и влажные хрипы на фоне жесткого дыхания | Ослабленное бронхиальное дыхание, над зоной поражения мелкопузырчатые хрипы, крепитация |

Локализация | Чаще двусторонняя | Двусторонняя диффузная | Двусторонняя | Чаще односторонняя |

Рентгенография | Симметричное усиление сосудистого рисунка в прикорневых и нижних немедиальных зонах | Вздутие легких, могут быть небольшие зоны понижения прозрачности | Выраженные изменения отсутствуют | Очаги инфильтрации, часто захватывающие один или несколько сегментов либо долю легкого |

Кровь | Мало изменена | Чаще в норме, реже — лимфоцитопения | Эозинофилия (до 10—20%) | Признаки анемии, лейкоцитоз, сдвиг влево, повышенная СОЭ |

5. Синдром бронхиальной обструкции. Синдром бронхиолита.

Синдром острой бронхиальной обструкции (ОБО) легче возникает у детей раннего возраста, так как просвет бронхов у них существенно уже, чем у взрослых. В генезе синдрома ОБО играют роль отек стенки бронхиол, обтурация бронхов скопившимся секретом, слизью, гнойными корками (дискриния) и, наконец, спазм бронхиальной мускулатуры. Соотношение перечисленных компонентов варьирует в зависимости от причин ОБО и возраста ребенка. Наиболее часто ОБО у детей наблюдается при инфекционном обструктивном бронхите (бронхиолите) при ОРИ, приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе, застойной левожелудочковой сердечной недостаточности (эквивалент сердечной астмы взрослых), например при токсикозе Кишши.

У детей первых трех лет жизни ОБО, возникающая на фоне ОРИ, почти всегда обусловлена воспалительным отеком слизистой оболочки бронхиол (бронхиолит). Первичное заболевание в первые 3—6 мес жизни обычно связано с риносинцитиальной инфекцией, а в возрасте 6 мес — 3 лет — с парагриппом. Повторные приступы ОБО при ОРИ могут быть вызваны любым респираторным вирусом, так как они возникают на фоне предшествующей «сенсибилизации» бронхов с включением реагиновых механизмов. Другими словами, в этих случаях бронхиолит сочетается с бронхоспазмом. Бронхоспазм всегда является непременным компонентом ОБО у детей в возрасте старше 3 лет, что свидетельствует о существовании у больного астмы. Патологическую роль дискринии (обструкции на фоне скопления слизи, слущенного эпителия, фибрина в бронхах) следует учитывать тогда, когда ОБО развивается к концу первой недели острого бронхолегочного заболевания, особенно у часто болеющих детей, имеющих тяжелую сопутствующую патологию.

У всех детей, как правило, наблюдается гипоксемия, которая сохраняется в течение 5 нед даже на фоне улучшения состояния. В значительном проценте случаев в результате усиленной работы дыхания против высокого сопротивления воздушных путей вследствие усталости мышц у больного развивается некомпенсированный дыхательный ацидоз с повышением РаСО2 выше 65 мм рт. ст. Терминальной стадией любой ОБО является отек легкого, обусловленный значительным отрицательным внутри-грудным давлением и вторичной левожелудочковой сердечной недостаточностью.

Ведущий симптом ОБО — экспираторная, а у детей первых месяцев и лет жизни смешанная одышка. Чем тяжелее степень обструкции и выраженнее физикальные изменения дыхательной системы, тем больше в клинической картине преобладают признаки усиленной работы дыхания. Дети первых лет жизни, не находя оптимального положения для «выталкивания» воздуха, беспокоятся, мечутся. Выдох осуществляется с участием вспомогательных мышц, а дети в возрасте старше 3 лет чаще принимают вынужденное положение. Характерны вздутие грудной клетки, физикальные признаки повышения воздушности легких (ослабление дыхания и бронхофонии, «коробочный» перкуторный звук). Аускультативная картина различается в зависимости от преобладания того или другого патофизиологического механизма обструкции. Так, при преобладании гиперкринического компонента выслушиваются в основном грубые, жужжащие хрипы, при «отечном» варианте ОБО со значительной транссудацией жидкости в просвет бронхов и бронхиол — рассеянные мелкопузырчатые влажные хрипы с обеих сторон. При сочетании ОБО с первичным инфекционным токсикозом наряду с чрезмерной тахикардией (токсикоз Кишши), распространенными мелкопузырчатыми влажными хрипами в легких, восковидной кожей или периорбитальными отеками следует заподозрить стеноз бронхиол, обусловленный перибронхиальным отеком.

Важно учитывать, что преобладание при аускультации сухих свистящих хрипов свидетельствует о сужении просвета бронхов преимущественно за счет бронхоспазма или отека слизистой эболочки. Однако при резко выраженной бронхиальной обструкции могут появляться участки «немого» легкого, над которыми хрипы не прослушиваются, а дыхание значительно ослаблено.

При рецидивирующем бронхообструктивном синдроме проводится дифференциальный диагноз между муковисцидозом, дефицитом а,-антитрипсина, инородными телами гортани и тра-кеи, аспирационной пневмонией или бронхитом и другими состояниями, вызывающими этот синдром.

При бронхиальной астме у детей первых лет жизни бронхо-:пазм выражен минимально, нарушение бронхиальной проходимости возникает в результате отека слизистой оболочки бронхов и гиперкринии. Приступу обычно предшествует период предвестников, характеризующийся насморком, кашлем, слезотечением, нередко кратковременной субфебрильной температу-эой тела. Во время приступа над легкими выслушиваются не только сухие, но и разнокалиберные влажные хрипы. Чем старше ребенок, тем большую роль в генезе приступа играет бронхо-шасгический компонент. При этом укорачивается период предвестников, одышка приобретает отчетливо экспираторный характер, а над легкими при аускультации сухие свистящие хрипы превалируют над жужжащими и влажными.

Признак | Бронхит | Бронхиолит | Респираторный аплергоз | Пневмония |

Этиология | Парагрипп, аденовирус, корь, коклюш | PC-вирус, парагрипп, аденовирус | Аллергены пыльцевые и пищевые, бактериальные | Бактериально-вирусные ассоциации |

Температура тела | Субфебрильная или нормальная | Умеренно повышенная или нормальная | Субфебрильная или нормальная | Высокая (39— 40°С) |

Токсикоз | Умеренный или отсутствует | Значительный | Отсутствует | Резко или умеренно выраженный |

Эксикоз | Отсутствует | Может быть | Отсутствует | Может быть |

Одышка | Умеренная | Значительная | Умеренная | Выраженная |

Кашель | Вначале сухой, затем влажный- | Коклюшеподобный, без репризов | Сухой, спастический, часто навязчивый | Короткий, отрывистый, иногда болезненный (при вовлечении плевры) |

Перкуссия | Без изменений | «Коробочный» звук | «Коробочный» звук | Локальные участки укорочения |

Аускультация | Удлинение вдоха, обилие сухих, разнокалиберных хрипов на всем протяжении грудной клетки | Множество мелкопузырчатых хрипов на высоте вдоха, сухих и разнокалиберных влажных хрипов, изменяющихся при кашле | Периодически сухие, свистящие и влажные хрипы на фоне жесткого дыхания | Ослабленное бронхиальное дыхание, над зоной поражения мелкопузырчатые хрипы, крепитация |

Локализация | Чаще двусторонняя | Двусторонняя диффузная | Двусторонняя | Чаще односторонняя |

Рентгенография | Симметричное усиление сосудистого рисунка в прикорневых и нижних немедиальных зонах | Вздутие легких, могут быть небольшие зоны понижения прозрачности | Выраженные изменения отсутствуют | Очаги инфильтрации, часто захватывающие один или несколько сегментов либо долю легкого |

Кровь | Мало изменена | Чаще в норме, реже — лимфоцитопения | Эозинофилия (до 10—20%) | Признаки анемии, лейкоцитоз, сдвиг влево, повышенная СОЭ |

6. Синдром пневмонии.

Признак | Бронхит | Бронхиолит | Респираторный аплергоз | Пневмония |

Этиология | Парагрипп, аденовирус, корь, коклюш | PC-вирус, парагрипп, аденовирус | Аллергены пыльцевые и пищевые, бактериальные | Бактериально-вирусные ассоциации |

Температура тела | Субфебрильная или нормальная | Умеренно повышенная или нормальная | Субфебрильная или нормальная | Высокая (39— 40°С) |

Токсик… Продолжение » |

Б) механизм первого вдоха новорожденного — Мегаобучалка

СОДЕРЖАНИЕ

1. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ

а) роль СО2 , периферических и центральных хеморецепторов в гуморальной регуляции вентиляции легких

б) механизм первого вдоха новорожденного

в) факторы регуляции кислородной ёмкости крови

г) изменения дыхания при физической работе и в условиях высокогорья

2. ФИЗИОЛОГИЯ СПННОГО МОЗГА

а) функциональная классификация нейронов спинного мозга, их афферентные и эфферентные связи

б) классификация спинальных рефлексов

в) функции альфа- и гамма –мотонейронов спинного мозга

г) функциональные основы развития спинального шока

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ

Дыхание — физиологическая функция, обеспечивающая газообмен (О2 и СО2) между окружающей средой и организмом в соответствии с его метаболическими потребностями.

Дыхание протекает в несколько стадий: 1) внешнее дыхание — обмен О2 и СО2 между внешней средой и кровью легочных капилляров. В свою очередь внешнее дыхание можно разделить на два процесса: а) газообмен между внешней средой и альвеолами легких, что обозначается как «легочная вентиляция»; б) газообмен между альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров; 2) транспорт О2 и СО2кровью; 3) обмен О2 и СО2 между кровью и клетками организма; 4) тканевое дыхание.

Дыхание осуществляет перенос О2 из атмосферного воздуха к клеткам организма, а в обратном направлении производит удаление СО2, который является важнейшим продуктом метаболизма клеток.

Транспорт О2 и СО2 в организме человека и животных на значительные расстояния, например в пределах воздухоносных путей, легких и в системе кровообращения, осуществляется конвекционно. Перенос О2 и СО2 на незначительные расстояния, например между альвеолярным воздухом и кровью, а также между кровью и клетками тканей организма осуществляется путем диффузии. Каждая из стадий дыхательной функции в соответствии с метаболическими потребностями клеток организма регулируется нервными и гуморальными механизмами.

а) роль СО2 , периферических и центральных хеморецепторов в гуморальной регуляции вентиляции легких

Альвеолярная вентиляция является частью общей вентиляции легких, которая достигает альвеол. Альвеолярная вентиляция непосредственно влияет на содержание О2 и СО2 в альвеолярном воздухе и таким образом определяет характер газообмена между кровью и воздухом, заполняющим альвеолы. В процессе легочной вентиляции непрерывно обновляется газовый состав альвеолярного воздуха. Газы, входящие в состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха, имеют определенное парциальное (partialis — частичный) давление, т.е. давление, приходящееся на долю данного газа в смеси газов. Альвеолярный воздух представлен смесью в основном О2, СО2 и N2. Кроме того, в альвеолярном воздухе содержатся водяные пары, которые также оказывают определенное парциальное давление, поэтому при общем давлении смеси газов 760,0 мм рт.ст. парциальное давление 02(Ро2) в альвеолярном воздухе составляет около 104,0 мм рт.ст., СО2(Рсо2) — 40,0 мм рт.ст. N2(PN2) — 569,0 мм рт.ст. Парциальное давление водяных паров при температуре 37 °С составляет 47 мм рт.ст.

Различное содержание О2 и СО2 в альвеолярном и выдыхаемом из легких воздуха свидетельствует о том, что в воздухоносных путях легких от трахеи до альвеол существуют многочисленные градиенты концентрации дыхательных газов, фронт которых может динамично смещаться в ту или иную сторону в зависимости от вентиляции легких.

На состав газов в альвеолах легких влияет не только вентиляция легких и величина анатомического мертвого пространства, но и перфузия кровью легочных капилляров. Если вентиляция относительно перфузии избыточна, то состав альвеолярного воздуха приближается к составу вдыхаемого воздуха. Напротив, в случае недостаточной вентиляции состав альвеолярного воздуха приближается к газовому составу венозной крови. Различие в соотношении альвеолярной вентиляции и перфузии легочных капилляров могут возникать как в целом легком, так и в его региональных участках. На особенности локального кровотока в легочных капиллярах влияет прежде всего состав альвеолярного воздуха. Например, низкое содержание О2 (гипоксия), а также понижение содержания СО2 (гипокапния) в альвеолярном воздухе вызывают повышение тонуса гладких мышц легочных сосудов и их сужение.

Основная функция дыхательной системы заключается в обеспечении газообмена О2 и СО2 между окружающей средой и организмом в соответствии с его метаболическими потребностями. В целом эту функцию регулирует сеть многочисленных нейронов ЦНС, которые связаны с дыхательным центром продолговатого мозга.

Под дыхательным центром следует понимать совокупность нейронов специфических (дыхательных) ядер продолговатого мозга, способных генерировать дыхательный ритм.

Поддержание постоянства газового состава внутренней среды организма регулируется с помощью центральных и периферических хеморецепторов.

В нормальных (физиологических) условиях дыхательный центр получает афферентные сигналы от периферических и центральных хеморецепторов, сигнализирующих соответственно о парциальном давлении О2 в крови и концентрации Н+ во внеклеточной жидкости мозга.

Центральные хеморецепторы расположены в структурах продолговатого мозга, и они чувствительны к изменению рН межклеточной жидкости мозга. Эти рецепторы стимулируются ионами водорода, концентрация которых зависит от рСО2 в крови. При снижении рН интерстициальной жидкости мозга (концентрация водородных ионов растет) дыхание становится более глубоким и частым. Напротив, при увеличении рН угнетается активность дыхательного центра и снижается вентиляция легких.

Периферические (артериальные) хеморецепторы расположены в дуге аорты и месте деления общей сонной артерии (каротидный синус). Эти рецепторы вызывают рефлекторное увеличение легочной вентиляции в ответ на снижение рО2 в крови (гипоксемия).

В период бодрствования деятельность дыхательного центра регулируется дополнительными сигналами, исходящими из различных структур ЦНС. У человека это, например, структуры, обеспечивающие речь. Речь (пение) может в значительной степени отклонить от нормального уровень газов крови, даже снизить реакцию дыхательного центра на гипоксию или гиперкапнию. Афферентные сигналы от хеморецепторов тесно взаимодействуют с другими афферентными стимулами дыхательного центра, но, в конечном счете, химический, или гуморальный, контроль дыхания всегда доминирует над нейрогенным. Например, человек произвольно не может бесконечно долго задерживать дыхание из-за нарастающих во время остановки дыхания гипоксии и гиперкапнии.

Дыхательный центр выполняет две основные функции в системе дыхания: моторную, или двигательную, которая проявляется в виде сокращения дыхательных мышц, и гомеостатическую, связанную с изменением характера дыхания при сдвигах содержания О2 и СО2 во внутренней среде организма.

б) механизм первого вдоха новорожденного

Известно, что дыхательные движения у плода возникают на 13-й неделе внутриутробного периода. Однако они происходят при закрытой голосовой щели. В период родов нарушается трансплацентарное кровообращение, а при пережатии пуповины у новорожденного — его полное прекращение, что вызывает значительное снижение парциального давления кислорода (рО2), повышение рСО2, снижение рН. В связи с этим возникает импульс от рецепторов аорты и сонной артерии к дыхательному центру, а также изменение соответствующих параметров среды вокруг самого дыхательного центра, т.е. гиперкапния и гипоксия раздражают хеморецепторы каротидных и аортальных рефлексогенных зон и хемочувствительные образования дыхательного центра, что приводит к возбуждению его инспираторного отдела и возникновению первого вдоха новорожденного. Так, например, у здорового новорожденного ребенка рО2 снижается с 80 до 15 мм, рт. ст., рСО2 возрастает с 40 до 70 мм. рт. ст., а рН падает ниже 7,35. Наряду с этим имеет значение и раздражение кожных рецепторов. Резкое изменение температуры и влажности вследствие перехода от внутриутробного окружения к пребыванию в атмосфере воздуха в комнате является дополнительным импульсом для дыхательного центра. Меньшее значение, вероятно, имеет тактильная рецепция при прохождении по родовым путям и во время приема новорожденного.

Сокращение диафрагмы создает отрицательное внутригрудное давление, что облегчает вхождение воздуха в дыхательные пути. Более значительное сопротивление вдыхаемому воздуху оказывают поверхностное натяжение в альвеолах и вязкость жидкости, находящейся в легких. Силы поверхностного натяжения в альвеолах уменьшаются сурфактантом. Легочная жидкость быстро всасывается лимфатическими сосудами и кровеносными капиллярами, если происходит нормальное расправление легкого.

Считается, что в норме отрицательное внутрилегочное давление достигает 80 см. вод. ст., а объем вдыхаемого воздуха при первом вдохе составляет более 80 мл., что значительно выше остаточного объема.

Как правило, после нескольких дыхательных движений легочная ткань становится равномерно прозрачной.

Регуляция дыхания осуществляется дыхательным центром, расположенным в ретикулярной формации ствола мозга в области дна IV желудочка. Дыхательный центр состоит из трех частей: медуллярной, которая начинает и поддерживает чередование вдоха и выдоха.

Апноэтической, которая вызывает длительный инспираторный спазм (расположена на уровне средней и нижней части моста мозга). Пневмотаксической, которая оказывает тормозящее влияние на апноэтическую часть (расположена на уровне верхней части моста мозга).

Регуляция дыхания осуществляется центральными и периферическими хеморецепторами, причем центральные хеморецепторы являются основными (в 80%) в регуляции дыхания. Центральные хеморецепторы более чувствительны к изменению рН, и их главная функция состоит в поддержании постоянства Н+ ионов в спинномозговой жидкости. СО2 свободно диффундирует через гематоэнцефалический барьер. Нарастание концентрации Н+ в спинномозговой жидкости стимулирует вентиляцию. Периферические хемо- и барорецепторы, особенно каротидные и аортальные, чувствительны к изменению содержания кислорода и углекислого газа. Они функционально активны к рождению ребенка.

В то же время пневмотаксическая часть дыхательного центра созревает лишь на протяжении первого года жизни, чем и объясняется выраженная аритмичность дыхания. Апноэ наиболее часты и длительны у недоношенных детей, причем, чем ниже масса тела, тем чаще и длительнее апноэ. Это свидетельствует о недостаточной зрелости пневмотаксической части дыхательного центра. Но еще большее значение в прогнозе выживаемости недоношенных детей имеет быстро нарастающее учащение дыхания в первые минуты жизни новорожденного. Это свидетельство недостаточности развития также апноэтической части дыхательного центра.

Механизм первого вдоха новорожденного. Дыхательным центром называется совокупность нейронов, обеспечивающих деятельность аппарата дыхания и его приспособление к изменяющимся условиям внешней и

Дыхательным центром называется совокупность нейронов, обеспечивающих деятельность аппарата дыхания и его приспособление к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Эти нейроны находятся в спинном, продолговатом мозге, варолиевом мосту, гипоталамусе и коре большого мозга. Основной структурой, задающей ритм и глубину Дыхания, является продолговатый мозг, который посылает импульсы к мотонейронам спинного мозга, иннервирующим дыхательные мышцы. Мост, гипоталамус и кора контролируют и корригируют автоматическую Деятельность нейронов вдоха и выдоха продолговатого мозга.

Дыхательный центр продолговатого мозга является парным, симметрично расположенным на дне ромбовидной ямки образованием. В его состав входят две группы нейронов: инспираторные, обеспечивающие вдох, и экспираторные, обеспечивающие выдох. Между этими нейронами существуют реципрокные (сопряженные) соотношения. Это значит, что возбуждение нейронов вдоха сопровождается торможением нейронов выдоха и, наоборот, возбуждение нейронов выдоха сочетается с торможением нейронов вдоха. Мотонейроны, иннервирующие диафрагму, расположены в III-IV шейных сегментах, иннервирующие межреберные дыхательные мышцы, — в Ш-ХН грудных сегментах спинного мозга.

Дыхательный центр очень чувствителен к избытку углекислого газа, который является его главным естественным возбудителем. При этом избыток СО2 действует на дыхательные нейроны как непосредственно (через кровь и спинномозговую жидкость), так и рефлекторно (через хеморецепторы сосудистого русла и продолговатого мозга).

Роль СО2 в регуляции дыхания выявляется при вдыхании газовых смесей, содержащих 5-7% СО2. При этом происходит увеличение легочной вентиляции в 6-8 раз. Вот почему при угнетении функции дыхательного центра и остановке дыхания наиболее эффективным является вдыхание не чистого О2, а карбогена, т.е. смеси 5-7% СО2 и 95-93% О2. Повышенное содержание и напряжение кислорода в среде обитания, крови и тканях организма (гипероксия) может привести к угнетению дыхательного центра.

После предварительной гипервентиляции, т.е. произвольного увеличения глубины и частоты дыхания, обычная 40-секундная задержка дыхания может возрасти до 3-3,5 минут, что указывает не только на увеличение количества кислорода в легких, но и на уменьшение СО2 в крови и снижение возбуждения дыхательного центра вплоть до остановки дыхания. При мышечной работе в тканях и крови возрастает количество молочной кислоты, СО2, которые являются мощными стимуляторами дыхательного центра. Снижение напряжения СО2 в артериальной крови (гипоксемия) сопровождается увеличением вентиляции легких (при подъеме на высоту, при легочной патологии).

Первый вдох формирует иммунную систему легких — ScienceDaily

Легкие являются важным связующим звеном между телом и внешней средой: с каждым вдохом поверхность площадью примерно 100 квадратных метров обменивает кислород на углекислый газ. Ежедневно через легкие взрослого человека проходит более 10 000 литров воздуха, в результате чего появляются многочисленные вирусы, бактерии и загрязняющие вещества, которые необходимо предотвратить попаданием в организм.

Чтобы защитить организм от этих вторжений, легкие содержат собственный арсенал высокоспециализированных иммунных клеток, которые способны поддерживать баланс между защитой хозяина и покоем тканей.Однако, как этот сбалансированный иммунный гомеостаз в легких возникает после рождения, в значительной степени не исследовано. Впервые группа Сильвии Кнапп, директора по медицинским вопросам Исследовательского центра молекулярной медицины CeMM Австрийской академии наук и профессора биологии инфекций Венского медицинского университета, с помощью моделей мышей показала, что самое первое дыхание новорожденного дает важные сигналы, которые формируют пожизненную иммунологическую среду легких.

Исследование, опубликованное в Cell Reports , показывает, что механические силы спонтанной вентиляции при рождении приводят к высвобождению интерлейкина (IL) -33, цитокина с широким спектром эффектов: так называемого «врожденного типа 2». лимфоидные клетки »(ILC2s) следуют сигналу IL-33 и мигрируют в ткань легких, где они высвобождают IL-13, другой цитокин.Этот второй сигнал определяет веру альвеолярных макрофагов, вызывая противовоспалительный фенотип M2.

«Клетки ILC2 имеют решающее значение в защите легких от паразитов или вирусов гриппа, но мало что было известно об их роли в гомеостазе легких», — объясняет первый автор Симона Салуццо, аспирант в CeMM и Венском медицинском университете. «Теперь мы понимаем, что сразу после рождения ILC2 отвечает за дифференциацию альвеолярных макрофагов в специализированные клетки, которые контролируют иммунную систему и гарантируют, что легкие остаются спокойными и здоровыми, чтобы обеспечить надлежащий газообмен.«

Эти индуцированные ILC2 эффекты защищают легкие от чрезмерного воспаления и от ежедневных триггеров окружающей среды, но есть одна загвоздка, подчеркивает старший автор Сильвия Кнапп: «В нашем исследовании мы могли бы показать, что описанные механизмы имеют решающее значение для достижения состояния покоя легких после первый контакт с внешним миром. Однако эти процессы в то же время повышают восприимчивость к бактериальным инфекциям, например, вызванным пневмококками. Другими словами: механизм, который одновременно поддерживает функцию газообмена легких, объясняет, почему бактериальная пневмония является основной причиной смерти от инфекционного заболевания в западных странах.«

История Источник:

Материалы предоставлены Исследовательским центром молекулярной медицины CeMM Австрийской академии наук . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

.Механика и механизм дыхания

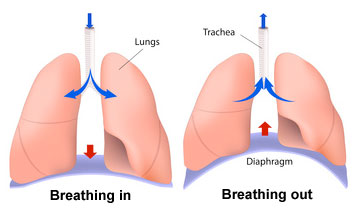

Действие вдоха и выдоха происходит из-за изменений давления в грудной клетке (грудной клетке). Это действие также известно как внешнее дыхание и создается за счет мышц грудной клетки и диафрагмы, изменяющих размер грудной полости (и давление воздуха). Здесь мы объясняем механику дыхания и то, как дыхание регулируется в покое и во время упражнений.

Механика дыхания

Когда мы вдыхаем, межреберные мышцы (между ребрами) и диафрагма сокращаются, расширяя грудную клетку.Диафрагма уплощается и перемещается вниз, а межреберные мышцы перемещают грудную клетку вверх и наружу. Это увеличение в размерах снижает внутреннее давление воздуха, и поэтому воздух снаружи (с более высоким давлением, чем внутри грудной клетки) устремляется в легкие, чтобы уравнять давление.

Когда мы выдыхаем, диафрагма и межреберные мышцы расслабляются и возвращаются в исходное положение. Это уменьшает размер грудной полости, тем самым увеличивая давление и вытесняя воздух из легких.

Частота дыхания

Скорость, с которой мы вдыхаем и выдыхаем, контролируется дыхательным центром в продолговатом мозге головного мозга. Вдохновение происходит из-за повышенной активности инспираторных нервов и, таким образом, увеличения набора двигательных единиц в межреберных и диафрагмальных отделах. Выдох происходит из-за внезапной остановки импульсов по дыхательным нервам.

Наши легкие защищены от избыточного вдоха из-за рецепторов растяжения в бронхах и бронхиолах, которые при стимуляции посылают импульсы в продолговатый мозг.

Частота дыхания контролируется хеморецепторами в основных артериях, которые контролируют уровни кислорода и углекислого газа в крови. Если насыщение кислородом падает, вентиляция ускоряется, чтобы увеличить объем вдыхаемого кислорода.

При повышении уровня углекислого газа в кровь выделяется вещество, известное как угольная кислота, что вызывает образование ионов водорода (H +). Повышенная концентрация H + в крови стимулирует усиление вентиляции.Это также происходит, когда молочная кислота попадает в кровь после упражнений высокой интенсивности.

Регулирование дыхания

Дыхание контролируется вегетативной нервной системой, которая позволяет нам изменять свое дыхание, не задумываясь об этом. Вегетативная нервная система состоит из двух ветвей: симпатической нервной системы (педали) и парасимпатической нервной системы (разрывы).

В состоянии покоя мы вдыхаем примерно 500 мл воздуха за один вдох и в среднем дышим 12-15 раз в минуту.Объем воздуха, который мы вдыхаем или выдыхаем за один вдох, известен как дыхательный объем, а объем воздуха, который мы вдыхаем или выдыхаем за минуту, известен как минутная вентиляция.

Минутная вентиляция рассчитывается следующим образом:

Минутная вентиляция = дыхательный объем (500 мл) x частота дыхания (15) = 7500 мл / мин (7,5 л / мин)

Наше дыхание координируется дыхательным центром в продолговатом мозге головного мозга. Продолговатый мозг можно считать «боссом», который контролирует многие важные функции в организме.Во время вдоха (вдоха) через диафрагмальные и межреберные нервы посылаются нервные импульсы, которые стимулируют инспираторные мышцы, внешние межреберные промежутки и диафрагму, заставляя их сокращаться; эта стимуляция длится примерно две секунды, после чего инспираторные мышцы расслабляются и истечение срока наступает. Истечение срока — пассивный процесс

Регуляция дыхания в покое

- Продолговатый мозг контролирует дыхание

- Диафрагмальные и межреберные нервы стимулируют внешние межреберные мышцы и диаграмма

- Стимуляция заставляет эти мышцы сокращаться

- Сокращение этих мышц приводит к вдоху

- Стимуляция прекращается, мышцы расслабляются и происходит выдох

- Регуляция дыхания дыхание во время упражнения

Во время тренировки происходит значительное увеличение минутной вентиляции, это связано с повышенным потреблением кислорода работающими мышцами.И дыхательный объем, и частота дыхания увеличиваются, чтобы компенсировать повышенную потребность в кислороде, тем самым увеличивая минутную вентиляцию.

Центральное место в увеличении частоты и глубины дыхания во время упражнений занимает ряд рецепторов. Особое значение имеют хеморецепторы, которые обнаруживаются в дуге аорты и сонных артериях и определяют кислотность крови. Хеморецепторы определяют кислотность крови, отслеживая концентрацию кислорода и углекислого газа. Во время упражнений хеморецепторы обнаруживают повышение уровня углекислого газа, побочного продукта учащенного дыхания и снижения кислорода.

Хеморецепторы посылают нервный импульс в продолговатый мозг, который впоследствии стимулирует симпатическую нервную систему (педали), увеличивая частоту и глубину дыхания.

Проприорецепторы обнаруживают движение в суставах и мышцах. Во время упражнений проприорецепторы обнаруживают увеличение движения и, следовательно, потребности в кислороде, и посылают нервный импульс в продолговатый мозг, который стимулирует симпатическую нервную систему, увеличивая частоту и глубину дыхания.

Во время тренировки глубина дыхания увеличивается за счет стимуляции трех дополнительных мышц.В дополнение к внешним межреберным мышцам и диафрагме стимулируются грудино-ключично-сосцевидная, лестничная и малая грудная мышцы, чтобы еще больше приподнять ребра и грудину, увеличить объем грудной полости, что позволяет увеличить глубину дыхания.

Частота дыхания также увеличивается во время тренировки из-за того, что центр выдоха активируется и стимулирует мышцы выдоха, брюшной пресс и внутренние межреберные мышцы, делая выдох активным процессом и увеличивая скорость выдоха.Рецепторы растяжения предотвращают чрезмерное раздувание легких, поэтому, если легкие чрезмерно растянуты, центр выдоха посылает импульсы, чтобы вызвать выдох.

Связанные тесты

.Как это работает, приносит пользу и использует

Техника дыхания 4-7-8, также известная как «расслабляющее дыхание», включает вдох в течение 4 секунд, задержку дыхания на 7 секунд и выдох на 8 секунд.

Этот паттерн дыхания призван уменьшить беспокойство или помочь людям заснуть. Некоторые сторонники утверждают, что метод помогает заснуть за 1 минуту.

Существует ограниченное количество научных исследований, подтверждающих этот метод, но есть много анекдотических свидетельств того, что этот тип глубокого ритмичного дыхания расслабляет и может помочь людям уснуть.

В этой статье мы рассмотрим, как выполнять эту технику дыхания, почему она может работать и какие приложения могут помочь. Техника дыхания 4-7-8 может помочь уменьшить беспокойство и засыпать.

Техника дыхания 4-7-8 требует, чтобы человек сосредоточился на долгих и глубоких вдохах и выдохах. Ритмичное дыхание является основной частью многих практик медитации и йоги, так как способствует расслаблению.

Доктор Эндрю Вейл обучает технике дыхания 4-7-8, которая, по его мнению, может помочь в следующем:

- уменьшить тревогу

- помочь человеку заснуть

- управлять пристрастиями

- контролировать или уменьшить реакцию гнева

Др.Вейл — известный врач, основатель и директор Центра интегративной медицины Университета Аризоны.

Перед тем, как приступить к моделированию дыхания, примите удобное положение сидя и положите кончик языка на ткань сразу за передними верхними зубами.

Чтобы использовать технику 4-7-8, сосредоточьтесь на следующей схеме дыхания:

- очистите легкие от воздуха

- спокойно вдохните через нос в течение 4 секунд

- задержите дыхание на 7 секунд

- с силой выдохните через рот, поджав губы и издав звук «свист», в течение 8 секунд

- повторить цикл до 4 раз

Dr.Вейль рекомендует использовать эту технику не реже двух раз в день, чтобы быстрее увидеть преимущества. Он также предлагает людям избегать выполнения более четырех циклов дыхания подряд, пока они не получат больше практики в этой технике.

Человек может чувствовать головокружение после того, как проделал это в первые несколько раз. Поэтому рекомендуется попробовать эту технику сидя или лежа, чтобы избежать головокружения или падений.

Общее количество секунд, в течение которых длится шаблон, менее важно, чем соблюдение соотношения.Человек, который не может задерживать дыхание на достаточно долгое время, может вместо этого попробовать более короткую схему, например:

- вдох через нос в течение 2 секунд

- задержать дыхание на 3,5 секунды

- выдохнуть через рот на 4 секунды секунд

Пока человек поддерживает правильное соотношение, он может заметить преимущества через несколько дней или недель, последовательно выполняя 4-7-8 дыхательных движений один-два раза в день.

По мнению некоторых сторонников дыхания 4-7-8, чем дольше и чаще человек использует эту технику, тем эффективнее она становится.

Существует ограниченное количество клинических исследований, подтверждающих эти утверждения о дыхании 4-7-8 или других методах дыхания. Доказательства ограничиваются анекдотическими сообщениями довольных пользователей.

Есть некоторые свидетельства того, что техники глубокого дыхания положительно влияют на уровень тревожности и стресса человека.